Перейти к:

Оптимизация кортикостероидной терапии при синдромальных увеитах, осложненных макулярным отеком

https://doi.org/10.34215/1609-1175-2022-3-47-53

Аннотация

Цель. Разработать медицинскую технологию топической кортикостероидной (КС) терапии при синдромальных увеитах, осложненных макулярным отеком (МО), включающую субтеноновую инфузию КС в комбинации с последующим интравитреальным введением имплантата «Озурдекс».

Материалы и методы. 32 пациента с хроническим рецидивирующим синдромальным увеитом, осложненным МО. На основе результатов обследования установлена зависимость увеита от системных заболеваний (анкилозирующий спондилоартрит, ревматоидный артрит и др.). Пациенты разделены на две группы в зависимости от лечения после завершения субтеноновой инфузии дексаметазона: первая – 17 пациентов, которым произвели имплантацию «Озурдекса»; вторая – 15 пациентов, которые продолжали только инстилляции дексаметазона. Офтальмологическое обследование включало специальные методы: оптическую когерентную томографию и микропериметрию. Маркерами активности воспалительной реакции в глазу являлись: суммарный клинический индекс воспаления и содержание C-реактивного белка (СРБ) в слезной жидкости (СЖ). Все исследования осуществляли до лечения, через 10 дней, 1, 3, 6 и 12 месяцев после окончания КС-терапии. Контролем стали функциональноморфологические и лабораторные показатели 10 соматически здоровых человек.

Результаты. Основные межгрупповые отличия были диагностированы спустя месяц от начала лечения. У пациентов первой группы исчезли клинические симптомы увеального воспаления, содержание СРБ в СЖ нормализовалось (5,3 ± 0,07 мг/мл) и достоверно не отличалось от контроля, зафиксировали наибольший прирост функциональных показателей по сравнению с исходными: максимальная корригированная острота зрения (МКОЗ) – на 0,59, световая чувствительность (СЧ) – на 5,8 дБ. У пациентов второй группы отдельные клинические симптомы увеального воспаления еще сохранялись. Только через три месяца от начала лечения у пациентов второй группы был получен оптимальный функционально-морфологический результат, оказавшийся ниже, чем в первой группе, и при более отдаленных сроках наблюдения (6–12 мес.) не показал устойчивой стабильности.

Заключение. Разработанный оптимизированный метод КС-терапии при синдромальных увеитах, осложненных МО, показал высокую клиническую эффективность: сокращение в три раза сроков купирования клинических симптомов увеального воспаления, увеличение в 1,25 раза частоты полной резорбции МО с восстановлением нормальной клеточной топографии сетчатки в макуле, возрастание в 2,2 раза степени прироста МКОЗ и в 2,35 раза СЧ.

Ключевые слова

Для цитирования:

Еманова Л.П., Коленко О.В., Данилова Л.П., Поваляева Д.А., Жайворонок Н.С., Гохуа Т.И. Оптимизация кортикостероидной терапии при синдромальных увеитах, осложненных макулярным отеком. Тихоокеанский медицинский журнал. 2022;(3):47-53. https://doi.org/10.34215/1609-1175-2022-3-47-53

For citation:

Emanova L.P., Kolenko O.V., Danilova L.P., Povalyaeva D.A., Zhayvoronok N.S., Gokhua T.I. Optimization of corticosteroid therapy for uveitis complicated with macular edema. Pacific Medical Journal. 2022;(3):47-53. (In Russ.) https://doi.org/10.34215/1609-1175-2022-3-47-53

В структуре глазной патологии воспалительные заболевания сосудистого тракта (увеиты) занимают 15–75% [1][2]. В последнее десятилетие частота увеитов неуклонно растет и показатель заболеваемости достигает 50–100 случаев на 100 тыс. населения [3][4]. В структуре причин слабовидения и слепоты увеиты составляют 25–30% [5], дебют которых в основном наблюдается в возрасте 30 лет [2][5]. Заболевание характеризуется хроническим течением и частыми рецидивами.

В патогенезе синдромальных увеитов основная роль отводится нарушениям в процессах иммунной регуляции с активацией аутоиммунных реакций при участии S-антигена сетчатки, а также путем избыточного формирования патологических иммунных комплексов и торможения процессов их элиминации [2][6].

Синдромальные увеиты в соответствии с рекомендациями по стандартизации терминологии увеитов могут протекать по типу переднего, срединного и заднего увеита, имеют высокую склонность к распространению воспалительного процесса в сетчатку, стекловидное тело (СТ) и зрительный нерв, что увеличивает тяжесть заболевания и частоту его неблагоприятных зрительных исходов [7][8]. При всех клинических вариантах течения синдромальных увеитов наиболее распространенной причиной снижения и потери зрения называют хронический макулярный отек (МО), частота которого достигает 30–40% [1][4]. Отмечены возможности его возникновения на почве увеита даже на фоне полной ремиссии этиологически значимого аутоиммунного заболевания организма. Для МО характерны длительные сроки его резорбции с формированием микроструктурных нарушений макулы [8]. Выявление МО, связанного с синдромальным увеитом, служит показанием к назначению противовоспалительной терапии даже при отсутствии признаков воспалительной активности этиологического заболевания [4][9].

Основным способом патогенетического лечения МО при синдромальных увеитах является системное и местное введение кортикостероидов (КС) [2][6][10]. Несмотря на многолетний клинический опыт их применения, остается актуальным вопрос о выборе оптимальных способов введения КС, адекватных схем и доз, длительности лечения, обеспечивающих максимальный позитивный лечебный эффект и исключающих появление побочных эффектов системного характера (повышения артериального давления, гипергликемии, гиперкоагуляции с наклонностью к внутрисосудистому тромбообразованию) и глазных осложнений (глаукомы, катаракты, помутнений СТ, атрофии зрительного нерва) [2][4][11].

Отдавая приоритет местной топической КС-терапии, с 2016 года в лечении МО при синдромальных увеитах постановлением Минздрава России был разрешен кортикостероидный имплантат «Озурдекс» для интравитреального введения (рег. № ЛП-001913), поддерживающий терапевтическую концентрацию КС внутри глаза в течение шести месяцев [10].

Для реализации у пациентов с синдромальным увеитом, осложненным МО, основных принципов КС-терапии – достижение быстрого и максимально пролонгированного противовоспалительного эффекта путем создания оптимальной терапевтической концентрации лекарственного препарата непосредственно в очаге поражения – возникла необходимость в разработке и клинической апробации новой медикаментозной технологии топической КС-терапии.

Цель работы – разработать медицинскую технологию топической КС-терапии при синдромальных увеитах, осложненных МО, включающую субтеноновую инфузию КС в комбинации с интравитреальным введением имплантата «Озурдекс».

Материалы и методы

В исследовании участвовали 32 пациента (20 женщин и 12 мужчин) с хроническим рецидивирующим синдромальным увеитом, осложненным МО, только одного глаза (n = 24) и реже – поочередным двусторонним поражением (n = 8). Рецидивы увеального воспалительного процесса возникали один-два раза в год у 13 пациентов и два-три раза в год у 19 пациентов. Возраст пациентов варьировал от 18 до 56 лет (в среднем 39,8 ± 7,1 года). Исследование проводилось в соответствии с принципами Хельсинкской декларации Всемирной медицинской ассоциации (WMA Declaration of Helsinki – Ethical Principles for Medical Research Involving Human Subjects, 2013) и Правилами клинической практики в Российской Федерации, утвержденными приказом Минздрава РФ от 19.06.2003 г. № 266. Перед выполнением исследования у всех пациентов получено письменное информированное согласие.

Из анамнеза и на основе результатов ранее проведенного диагностического обследования выявлена зависимость увеита, осложненного МО, с системными заболеваниями вне стадии обострения. При этом анкилозирующий спондилоартрит установлен у 9 пациентов, ревматоидный артрит – у 12 пациентов, саркоидоз – у 4 пациентов, псориатический артрит – у 4 пациентов, энтеропатический артрит – у 3 пациентов. Методом иммуноферментного анализа (ИФА) и с помощью других лабораторных тестов были исключены сопутствующие субклинические триггерные инфекции: герпесвирусные, токсоплазмоз, сифилис, туберкулез, токсокароз.

При поступлении в стационар Хабаровского филиала ФГАУ НМИЦ «МНТК “Микрохирургия глаза” им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России рецидив переднего увеита был диагностирован у 20 пациентов, клинически он характеризовался наличием слабо выраженной смешанной инъекции глазного яблока, отеком роговицы, мелкими преципитатами на эндотелии, наличием воспалительной клеточной взвеси в передней камере (ПК) и СТ (1+; 2+). Задний увеит имел место у 7 пациентов. При офтальмологическом обследовании были обнаружены 2–3 воспалительные фокуса в центральных отделах глазного дна, окруженные зоной перифокального отека и единичными геморрагиями в поверхностных слоях сетчатки, а также воспалительная клеточная взвесь в задних отделах СТ (1+; 2+). Срединный увеит с наличием воспалительных фокусов на периферии глазного дна и воспалительной клеточной взвеси в СТ (2+; 3+) был обнаружен у 5 пациентов.

Осложняющим фактором у всех пациентов явился МО. При офтальмобиомикроскопии его клинические симптомы характеризовались отсутствием фовеолярного рефлекса и сглаженностью фовеолярной области; образованием мелких складок сетчатки в парафовеолярной области, нарушениями тока крови в ретинальных капиллярах парамакулярной области.

Всем пациентам при поступлении в стационар через имплантированную в субтеноновое пространство инфузионную систему в первой половине дня вводили дексаметазон в разовой дозе 2 мг по схеме: в первые 4 дня – 4 раза (суточная доза 8 мг); в 5–7-й дни – 3 раза (суточная доза 6 мг); в 8–9-й дни – 2 раза (суточная доза 4 мг); в 10-й день – 1 раз (суточная доза 2 мг) [2][6][12]. Во второй половине дня КС-терапию дополняли введением через инфузионную систему 0,5 мл 1% раствора эмоксипина 2 раза в день, обладающего способностью ограничивать внутрисосудистые расстройства микроциркуляции и развитие ишемических повреждений сетчатки в макуле [2].

В зависимости от поставленной задачи и дальнейшей тактики лечения все пациенты были разделены на 2 группы.

В первую клиническую группу было включено 17 пациентов (7 мужчин, 10 женщин, средний возраст – 40,9 ± 5,2 года), которым на второй день после завершения инфузионной КС-терапии была произведена по стандартной технологии имплантация в СТ «Озурдекса», способного поддерживать внутриглазную терапевтическую концентрацию КС в течение 6 месяцев [2][10]. Клинические формы увеита: передний увеит – 10 чел., задний увеит – 4 чел., срединный увеит – 3 чел.

Во вторую клиническую группу вошло 15 пациентов (5 мужчин, 10 женщин; средний возраст – 38,7 ± 3,9 года), которые после завершения субтеноновой инфузии дексаметазона продолжали инстилляции в конъюнктивальный мешок его 0,1% раствора по убывающей схеме (первоначальный режим закапывания 4 раза в сутки еженедельно уменьшался на одно закапывание). Продолжительность инстилляций составляла один месяц. В группе были представлены пациенты с клиническими формами увеита: передний увеит – 10 чел., задний увеит – 3 чел., срединный увеит – 2 чел.

Обе группы наблюдения были сопоставимы по полу, возрасту, клиническим проявлениям увеита и тяжести МО (p > 0,05).

Офтальмологическое обследование пациентов, помимо стандартных методов (визометрия, биомикроскопия, тонометрия по Маклакову, офтальмоскопия бесконтактной линзой 90 дптр, ультразвуковое сканирование (В-скан Aviso), включало специальные методы: оптическую когерентную томографию (ОКТ) макулярной области на приборе Cirrus HD 5000, протокол Retinal Map (Carl Zeiss Meditec, Германия); микропериметрию на фундус-микропериметре MAIA (CenterVue, Италия).

В качестве критериев клинической эффективности лечения были взяты функциональные (максимальная корригированная острота зрения – МКОЗ, световая чувствительность – СЧ) и морфологические показатели (центральная толщина фовеа – ЦТФ, мкм, по данным ОКТ). Маркерами активности воспалительной реакции в глазу являлись: суммарный клинический индекс воспаления (СКИВ) и содержание C-реактивного белка (СРБ) в слезной жидкости (СЖ), наиболее объективно отражающие активность внутриглазного воспалительного процесса, вызванного иммунопатологическими заболеваниями [2][3][6].

СКИВ рассчитывали в баллах на основании семи признаков: отек сетчатки в области воспалительного фокуса и в макуле, ретинальные геморрагии, преципитаты на эндотелии роговицы; воспалительная клеточная взвесь в ПК и СТ; отек диска зрительного нерва. Степень выраженности каждого клинического признака выражалась в баллах согласно оценкам: 0 – отсутствие признака; 1 – признак слабо выражен; 2 – умеренно выражен; 3 – резко выражен.

Содержание СРБ в СЖ определяли методом ИФА, используя наборы фирмы Monolind и Immunodiagnostic, представленные компанией «БиоХимМак» (Россия). Забор СЖ проводили в утренние часы с помощью микропипетки из нижнего конъюнктивального свода в количестве 0,5 мл.

Все исследования осуществляли до лечения, через 10 дней, 1, 3, 6 и 12 месяцев после окончания КС-терапии.

Контролем являлись функционально-морфологические и лабораторные показатели, полученные при измерении СЧ, ЦТФ, СРБ в СЖ у 10 соматически здоровых человек (4 мужчины, 6 женщин; средний возраст – 37,9 ± 3,7 года) без глазной патологии.

Статистическую обработку проводили с применением приложения к программе Microsoft Office Excel и Statistica 10. Для анализа распределения данных в группах использовали тесты Колмогорова – Смирнова и Шапиро – Уилка, показавшие его правильность (p < 0,05). Значимость различия средних величин оценивали с помощью методов вариационной статистики с использованием t-критерия Стьюдента, статистически значимыми отличиями показателей считали при значениях p < 0,05.

Результаты исследования

В процессе лечения КС в обеих группах обследования не было зарегистрировано соматических и глазных осложнений. Сравнительная динамика функционально-морфологических показателей; интенсивность и сроки купирования воспалительной реакции, по данным СКИВ и содержания СРБ в СЖ при обоих способах лечения, представлены в табл. 1.

Таблица 1

Сравнительная динамика функционально-морфологических результатов и интенсивности сроков купирования воспалительной реакции в группах пациентов при синдромальных увеитах, осложненных МО, при различных способах их лечения, M ± σ

Примечание: * – достоверность различий с контролем – p < 0,05; 1 – достоверность межгрупповых различий – p < 0,05; СКИВ – суммарный клинический индекс воспаления; СРБ в СЖ – содержание C-реактивного белка в слезной жидкости; МКОЗ – максимальная корригированная острота зрения; СЧ – световая чувствительность; ЦТФ – центральная толщина фовеа.

По результатам исследования установлено, что в обеих клинических группах наблюдения сразу после окончания инфузионной КС-терапии (10-е сутки от начала лечения) все изучаемые показатели достоверно не различались (p > 0,05).

Основные межгрупповые отличия были диагностированы только спустя месяц от начала лечения. При этом в данном периоде наблюдения у пациентов первой клинической группы, у которых сразу после окончания инфузионной КС-терапии производили интравитреальную имплантацию «Озурдекса» клинические симптомы увеального воспаления полностью исчезли, содержание СРБ в СЖ нормализовалось (5,3 ± 0,07 мг/мл) и достоверно не отличалось от контроля (4,99 ± 0,71 мг/мл, p > 0,05). Важно отметить, что к этому периоду наблюдения у данных пациентов был зафиксирован наибольший прирост функциональных показателей по сравнению с исходными: МКОЗ – на 0,59, СЧ – на 5,8 дБ; уменьшение ЦТФ на 220,0 мкм (p < 0,05).

В отличие от первой клинической группы, у пациентов второй клинической группы через месяц от начала лечения отдельные клинические симптомы увеального воспаления еще сохранялись, соответственно СКИВ был равен 1,4 ± 0,1 балла на фоне повышенного содержания СРБ в СЖ (12,9 ± 1,5 мг/мл). Прирост МКОЗ составил 0,31, СЧ – 3,5 дБ по сравнению с исходными данными, что соответственно в 1,9 и 1,65 раза меньше, чем у пациентов первой клинической группы (p < 0,05). По данным ОКТ, к этому периоду наблюдения у пациентов второй клинической группы, в сравнении с первой, оставалась достоверно большей ЦТФ (p < 0,05), вследствие диффузного пропотевания жидкости из капиллярного ложа сетчатки. Только через три месяца от начала лечения у пациентов второй клинической группы был получен оптимальный функционально-морфологический результат, который, однако, оказался ниже, чем в первой клинической группе и при более отдаленных сроках наблюдения (6–12 мес.) не показал устойчивой стабильности.

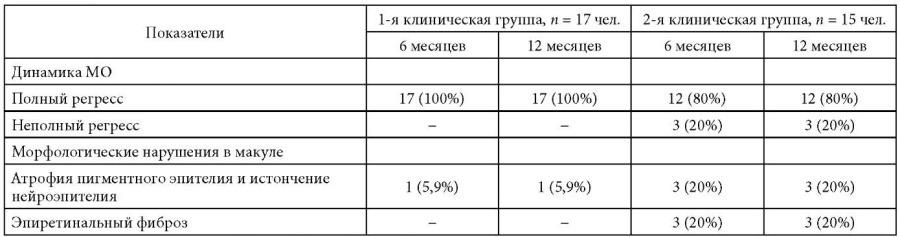

В связи с полученными данными, клинический интерес представило в сравнении проанализировать в обеих группах наблюдения динамику МО и морфологические особенности структуры изменений макулы в отдаленные сроки наблюдения (таблица 2).

Таблица 2

Динамика МО и морфологические особенности макулы по данным ОКТ в отдаленные сроки наблюдения при различных методах КС-терапии у пациентов с синдромальным увеитом

Из таблицы 2 видно, что у всех пациентов первой клинической группы после комбинированной КС-терапии, включающей субтеноновую инфузию дексаметазона и интравитреальную имплантацию «Озурдекса», в отдаленные сроки наблюдения (6–12 месяцев) имела место полная резорбция МО, завершившаяся в подавляющем большинстве (96,8%) восстановлением топографически нормальной морфологической структуры макулы (рис. 1), и лишь в одном случае (5,9%) – очаговой атрофией пигментного эпителия (ПЭ) сетчатки и истончением ее нейросенсорного слоя. У 80% пациентов второй клинической группы, получавших дексаметазон в виде субтеноновой инфузии и затем инстилляции, наступила полная резорбция МО. Однако у 20% пациентов, несмотря на полную резорбцию МО, к завершающему этапу наблюдения диагностирована в макуле атрофия ПЭ и истончение нейроэпителия сетчатки. У оставшихся 20% пациентов из второй группы сохранялся кистозный макулярный отек с аккумуляцией внеклеточной интраретинальной жидкости в наружном плексиформном и внутреннем ядерном слоях с образованием эпиретинального фиброза, что потребовало эндовитреального вмешательства (рис. 2).

Рис. 1. Пример оптической когерентной томографии макулы пациента 1-й клинической группы (инфузионная КС-терапия + имплантат «Озурдекс»): a – до лечения, б – через 6 мес. после лечения.

Рис. 2. Пример оптической когерентной томографии макулы пациента 2-й клинической группы (инфузионная КС терапия + инстилляции): а – до лечения, б – через 6 мес. после лечения.

Обсуждение полученных данных

Значимым патогенетическим компонентом синдромальных увеитов является МО, лечение которого должно подавлять три ведущих триггера: длительные сроки его резорбции, формирование микроструктурных нарушений макулы, активизацию аутоиммунных реакций при участии S-антигена сетчатки [4][13].

Приоритет местной топической КС-терапии, доза препарата (0,7 мг) и длительность действия препарата в течение шести месяцев обеспечивают максимальный позитивный лечебный эффект и исключают появление побочных эффектов системного характера. Это оправдывает назначение интравитреального кортикостероидного имплантата «Озурдекс» при проведении терапии синдромальных увеитов, осложненных МО. Исследования показали, что купирование МО сопровождается повышением функциональной активности фоторецепторов, что приводит к повышению остроты зрения [10][14][15].

Результатом использования новой медицинской технологии КС-терапии с использованием имплантата «Озурдекс» при лечении пациентов с синдромальными увеитами в сравнении только с эпибульбарным методом введения дексаметазона, явилось сокращение в три раза сроков купирования клинических симптомов увеального воспаления, увеличение в 1,25 раза частоты полной резорбции МО, увеличение в 2,2 раза прироста МКОЗ и в 2,35 раза СЧ (p < 0,05), что привело к максимально возможному улучшению качества зрительной реабилитации пациентов, что подтверждает данные научной литературы о высокой клинической эффективности интравитреального введения кортикостероидного имплантата «Озурдекс» в комплексном лечении синдромальных увеитов, осложненных МО [14][15].

Выводы

- Разработан и внедрен в клиническую практику при синдромальных увеитах, осложненных МО, оптимизированный метод КС-терапии, включающий последовательное проведение субтеноновой инфузии дексаметазона и после ее окончания интравитреальное введение импланта «Озурдекс», показавший высокую клиническую эффективность.

- Использование новой медицинской технологии КС-терапии у пациентов с синдромальным увеитом, осложненным МО, в сравнении только с эпибульбарным методом введения дексаметазона, способствовало сокращению в три раза сроков купирования клинических симптомов увеального воспаления, увеличению в 1,25 раза частоты полной резорбции МО с восстановлением нормальной клеточной топографии сетчатки в макуле, увеличению в 2,2 раза прироста МКОЗ и в 2,35 раза СЧ (p < 0,05).

- Результатами проведенного исследования статистически подтверждена эффективность разработанной оптимизированной медицинской технологии КС-терапии синдромальных аутоиммунных увеитов, осложненных МО, для максимально возможного улучшения качества зрительной реабилитации пациентов.

Конфликт интересов: авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей статьи.

Источник финансирования: авторы заявляют о финансировании проведенного исследования из собственных средств.

Участие авторов:

Концепция и дизайн исследования – ЕЛП, ДЛП, КОВ

Сбор и обработка материала – ЕЛП, ПДА, ЖНС, ГТИ

Статистическая обработка – ЕЛП, ПДА

Написание текста – ЕЛП, ДЛП

Редактирование – ДЛП, КОВ

Список литературы

1. Дроздова Е.А. Вопросы классификации и эпидемиологии увеитов. РМЖ. Клиническая офтальмология. 2016;(3):155–9.

2. Панова И.Е., Дроздова Е.А., Авдеева О.Н. Увеиты. В кн.: Офтальмология: национальное руководство. Под ред. С.Э. Аветисова, Е.А. Егорова, Л.К. Мошетовой, В.В. Нероева, Х.П. Тахчиди. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. С. 507–60.

3. Амансахатов Ш.А., Ялкабова А.П. Ретроспективный анализ госпитальной заболеваемости увеитами. Современные технологии в офтальмологии. 2021;(2):116–20. doi: 10.25276/2312-4911-2021-2-116-120

4. Панова И.Е., Дроздова Е.А. Увеиты. М.: Медицинское информационное агентство, 2014.

5. Панова И.Е., Авдеева О.Н., Варнавская Н.Г. Клинико-эпидемиологические особенности туберкулезного поражения органа зрения на современном этапе. Современные проблемы науки и образования. 2012;4. URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=6917 (дата обращения: 06.04.2022).

6. Еманова Л.П., Егоров В.В., Смолякова Г.П., Данилова Л.П., Поваляева Д.А., Жайворонок Н.С. Клинико-этиологические и гемостазиологические особенности изолированных васкулитов диска зрительного нерва. Саратовский научно-медицинский журнал. 2019;15(2):465–9.

7. Чудинова О.В., Хокканен В.М. Современные возможности диагностики хориоретинитов. Офтальмология. 2012;9(1):67–72. doi: 10.18008/1816-5095-2012-1-67-72

8. Сенченко Н.Я., Щуко А.Г., Малышев В.В. Увеиты. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014.

9. Нероев В.В., Катаргина Л.А., Денисова Е.В., Мешкова Г.И., Гвоздюк Н.А. Состояние и функции макулы при периферических увеитах у детей и подростков. Российский офтальмологический журнал. 2009;2(1):21–7.

10. Данилова Л.П., Егоров В.В., Смолякова Г.П., Еманова Л.П., Поваляева Д.А., Жайворонок Н.С. Клиническая эффективность применения Озурдекса в лечении макулярного отека при окклюзии ретинальных вен. Современные технологии в офтальмологии. 2018;(2):119–22.

11. Кански Д. Клиническая офтальмология: систематизированный подход. Глава 14 «Увеиты», глава 16 «Сосудистые заболевания сетчатки». М.: Логосфера, 2012.

12. Данилова Л.П., Смолякова Г.П., Еманова Л.П. Способ комплексной терапии оптического неврита. Патент РФ на изобретение; 2008: № 2320300; Бюл. 9. URL: https://new.fips.ru/registers-doc-view/fips_servlet?DB=RUPAT&rn=9708&DocNumber=2320300&TypeFile=pdf (дата обращения: 06.04.2022).

13. Gritz DC, Schwaber EJ, Wong IG. Complications of uveitis: The Northern California Epidemiology of Uveitis Study. Ocul Immunol Inflamm. 2018;26(4):584–94. doi: 10.1080/09273948.2016.1247174

14. Massa H, Georgoudis P, Panos GD. Dexamethasone intravitreal implant (OZURDEX®) for macular edema secondary to noninfectious uveitis: a review of the literature. Ther Deliv. 2019;10(6):343–51. doi: 10.4155/tde-2019-0024

15. Shah KK, Majumder PD, Biswas J. Intravitreal therapeutic agents in noninfectious uveitic macular edema. Indian J Ophthalmol. 2018;66(8):1060–73. doi: 10.4103/ijo.IJO_35_18

Об авторах

Л. П. ЕмановаРоссия

врач-офтальмолог отделения комплексно-реабилитационного лечения,

680033, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 211

О. В. Коленко

Россия

680033, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 211

Л. П. Данилова

Россия

680033, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 211

Д. А. Поваляева

Россия

680033, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 211

Н. С. Жайворонок

Россия

680033, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 211

Т. И. Гохуа

Россия

680033, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 211

Рецензия

Для цитирования:

Еманова Л.П., Коленко О.В., Данилова Л.П., Поваляева Д.А., Жайворонок Н.С., Гохуа Т.И. Оптимизация кортикостероидной терапии при синдромальных увеитах, осложненных макулярным отеком. Тихоокеанский медицинский журнал. 2022;(3):47-53. https://doi.org/10.34215/1609-1175-2022-3-47-53

For citation:

Emanova L.P., Kolenko O.V., Danilova L.P., Povalyaeva D.A., Zhayvoronok N.S., Gokhua T.I. Optimization of corticosteroid therapy for uveitis complicated with macular edema. Pacific Medical Journal. 2022;(3):47-53. (In Russ.) https://doi.org/10.34215/1609-1175-2022-3-47-53