Перейти к:

Клинические проявления и тактика хирургического лечения злокачественной глаукомы пациентов с псевдофакией

https://doi.org/10.34215/1609-1175-2022-3-85-87

Аннотация

Злокачественная глаукома является одной из самых грозных осложнений глазной хирургии, которая ведет к необратимой слепоте. Частота встречаемости после полостных операций с закрытоугольной глаукомой колеблется от 0,4 до 8%. В данной статье описаны факторы риска, клинические проявления и лечение данной патологии.

Для цитирования:

Хван Д.А. Клинические проявления и тактика хирургического лечения злокачественной глаукомы пациентов с псевдофакией. Тихоокеанский медицинский журнал. 2022;(3):85-87. https://doi.org/10.34215/1609-1175-2022-3-85-87

For citation:

Khvan D.A. Clinical manifestations and surgical tactics in the treatment of malignant glaucoma in pseudophakia patients. Pacific Medical Journal. 2022;(3):85-87. (In Russ.) https://doi.org/10.34215/1609-1175-2022-3-85-87

Злокачественная глаукома (ЗГ) – мультифакторное заболевание, связанное с повышением давления в задней камере глаза за счет фильтрации внутриглазной жидкости (ВГЖ) в полость стекловидного тела или ретровитреальное пространство, которое ведет к окклюзии угла передней камеры с формированием органического блока, образованию передних синехий и дальнейшему росту внутриглазного давления (ВГД), достигающему очень высоких цифр – 38–40 и выше мм рт. ст. Данная патология является одной из самых грозных осложнений глазной хирургии, которая ведет к необратимой потере зрения. Частота встречаемости после полостных операций с закрытоугольной глаукомой колеблется от 0,4 до 8% [1–5].

К факторам риска ЗГ относятся осевая гиперметропия, микрофтальм, нанофтальм, женский пол, закрытоугольная глаукома с высоким внутриглазным давлением, длительное применение миотиков, послеоперационный увеит.

Клинические проявления витреального блока: щелевидная или мелкая передняя и задняя камеры глаза; гониосинехии, экссудативная зрачковая мембрана, образующиеся на фоне асептического воспаления; повышенное внутриглазное давление, не купируемое гипотензивными препаратами; перикорнеальная или смешанная инъекция; болезненность в проекции цилиарного тела; сдвиг рефракции в сторону миопизации, на фоне исходной гиперметропии; снижение остроты зрения [6–9].

Консервативное лечение ЗГ подразумевает назначение циклоплегических, гипотензивных и противовоспалительных препаратов, которые необходимы для сдвига кзади иридо-хрусталиковой диафрагмы за счет максимального расслабления цилиарной мышцы и покоя аккомодации, снижения ВГД, уменьшения объема стекловидного тела. Если в течение 3–5 дней положительной динамики не отмечается, необходимо переходить к хирургическому этапу лечения [10].

Ниже представлены клинические наблюдения витреопсевдохрусталиковых блоков после частичной передней витрэктомии.

Наблюдение 1. Женщина, 84 года. Жалобы на ухудшение зрения, появления «пелены» перед взором, сопровождающиеся болезненными ощущениями левого глаза. Симптоматика развивалась в течение месяца на фоне медикаментозной гипотензивной терапии, назначенной врачом по месту жительства. Ранее пациентке проводились: факоэмульсификация катаракты с имплантацией интраокулярной линзы (ИОЛ) обоих глаз три года назад, лазерная дисцизия вторичной катаракты обоих глаз два года назад. Из анамнеза: глаукома первичная открытоугольная I А стадия правого глаза, III С стадия левого глаза, гиперметропия слабой степени обоих глаз, артифакия обоих глаз. Гипотензивный режим обоих глаз: дорзоламид 3 раза в сутки, тимолол 1 раз в сутки, биматопрост 1 раз в сутки.

При биомикроскопии: левый глаз раздражен, перикорнеальная инъекция, роговица отечна, передняя камеры мелкая, при гониоскопии угол передней камеры закрыт корнем радужки, визуализируются передние синехии.

Острота зрения справа 0,7 с максимальной коррекцией 0,9, слева 0,05 с максимальной коррекцией 0,3. Внутриглазное давление справа 19 мм рт. ст., слева 36 мм рт. ст. Данные статической компьютерной периметрии соответствуют I и III стадиям глаукомной нейрооптикопатии правого и левого глаз соответственно.

Инструментальные методы. Глубина передней камеры по данным ультразвукового исследования составила 1,8 мм, с выпуклым профилем радужки. По данным оптической когерентной томографии (ОКТ) переднего отрезка глубина камеры составила 1,86 мм, величина угла передней камеры с виска – 29,32 градуса, с носовой стороны – 25,69 градуса (рис. 1). Переднезадняя ось правого глаза 22,25 мм, левого – 22,13 мм.

Рис. 1. ОКТ переднего отрезка глаза до проведения передней частичной витрэктомии с реконструкцией угла передней камеры. Глубина передней камеры 1,86 мм.

Учитывая некупируемое внутриглазное давление левого глаза, на фоне смещения иридопсевдохрусталиковой диафрагмы кпереди и закрытие угла передней камеры, выставлен диагноз – злокачественная глаукома, витреопсевдохрусталиковый блок левого глаза. Было принято решение провести частичную переднюю витрэктомию через проекцию плоской части цилиарного тела портами 25 G с произведением реконструкции угла передней камеры от передних синехий.

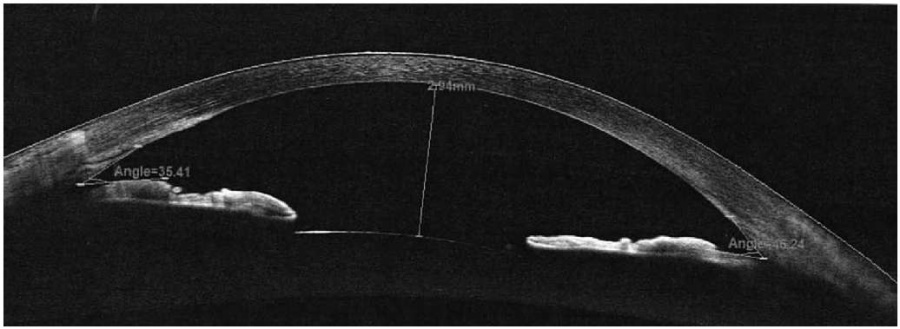

Результат лечения. На первые сутки после операции: глаз спокоен, роговица прозрачная, передняя камера средней глубины, незначительная взвесь эритроцитов в передней камере снижение внутриглазного давления левого глаза до 20 мм рт. ст. При гониоскопии открытие угла передней камеры с визуализацией склеральной шпоры и цилиарного тела. По данным ОКТ, глубина передней камеры составила 2,94 мм, величина угла передней камеры с виска – 46,24 градуса, с носовой стороны – 35,41 градуса (рис. 2). На седьмые сутки после операции: ВГД – 21 мм рт. ст., влага передней камеры прозрачная, при гониоскопии угол остается стабильно открытым. Пациентка остается на динамическом наблюдении.

Рис. 2. ОКТ переднего отрезка глаза после проведения передней частичной витрэктомии с реконструкцией угла передней камеры. Визуализируется увеличение глубины передней камеры до 2,94 мм, угол передней камеры полностью открыт.

Наблюдение 2. Женщина, 68 лет. Жалобы на снижение зрения, сопровождающиеся болезненными ощущениями правого глаза. Назначалось лечение гипотензивными лекарственными средствами: пилокарпин 2 раза в сутки, тимолол 2 раза в сутки, бримонидин 3 раза в сутки. Инстилляционная терапия без эффекта. Ранее пациентке проводились: факоэмульсификация катаракты с имплантацией интраокулярной линзы обоих глаз два года назад, лазерная дисцизия вторичной катаракты обоих глаз два года назад, эндовитреальное вмешательство левого глаза два года назад. Из анамнеза: глаукома первичная закрытоугольная III В стадия обоих глаз, артифакия обоих глаз, гиперметропия высокой степени обоих глаз, микрофтальм обоих глаз, амблиопия средней степени обоих глаз. Также известно, что из-за маленького размера глаза были имплантированы по две интраокулярные линзы в каждый глаз.

При биомикроскопии: правый глаз раздражен, перикорнеальная инъекция, передняя камера мелкая, экссудативная зрачковая мембрана, при гониоскопии угол передней камеры прикрыт корнем радужки, визуализируются передние синехии.

Острота зрения справа 0,16 с максимальной коррекцией 0,3, слева 0,16 с максимальной коррекцией 0,2. ВГД справа – 31 мм рт. ст., слева – 17 мм рт. ст. на максимальном режиме. Данные статической компьютерной периметрии соответствуют III стадии глаукомной нейрооптикопатии.

Инструментальные методы. Глубина передней камеры по данным ультразвукового исследования составила 1,6 мм, с выпуклым профилем радужки, визуализируются две заднекамерные ИОЛ. По данным оптической когерентной томографии (ОКТ) переднего отрезка глубина камеры составила 1,77 мм, величина угла передней камеры с виска – 25,72 градуса, с носовой стороны – 23,48 градуса. Переднезадняя ось правого глаза – 16,1 мм, левого – 16,4 мм (рис. 2).

Учитывая некупируемое внутриглазное давление правого глаза, на фоне смещения иридопсевдохрусталиковой диафрагмы вперед, закрытие угла передней камеры, экссудативной зрачковой мембраны выставлен диагноз – злокачественная глаукома, витреопсевдохрусталиковый блок правого глаза. Было принято решение провести частичную переднюю витрэктомию через проекцию плоской части цилиарного тела портами 25 G с произведением реконструкции угла передней камеры от передних синехий и удалением экссудативной зрачковой мембраны.

Результат лечения. На первые сутки после операции: глаз спокоен, роговица прозрачная, передняя камера средней глубины, незначительная взвесь эритроцитов в передней камере снижение внутриглазного давления правого глаза до 21 мм рт. ст. При гониоскопии открытие угла передней камеры с визуализацией склеральной шпоры и цилиарного тела. По данным ОКТ глубина передней камеры составила 2,8 мм, величина угла передней камеры с виска – 37,69 градуса, с носовой стороны – 40,45 градуса. На седьмые сутки после операции ВГД 20 мм рт. ст., влага передней камеры прозрачная, при гониоскопии угол остается стабильно открытым. Пациентка остается на динамическом наблюдении.

Заключение

Особенности патогенетических механизмов и клинические проявления злокачественной глаукомы позволяют своевременно выбрать тактику лечения и сохранить зрительные функции. Частичная передняя витрэктомия с механической реконструкцией угла передней камеры от гониосинехий показала себя как высокоэффективный метод лечения. Для оценки отдаленных результатов терапии требуется дальнейшее динамическое наблюдения за пациентами с данной патологией.

Конфликт интересов: автор декларирует отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей статьи.

Источник финансирования: автор заявляет о финансировании работы из собственных средств.

Список литературы

1. Foreman-Larkin J, Netland PA, Salim S. Clinical Management of Malignant Glaucoma. Journal of Ophthalmology. 2015;2015: 283707. doi: 10.1155/2015/283707

2. Shahid H, Salmon JF. Malignant Glaucoma: A Review of the Modern Literature. Journal of Ophthalmology. 2012;2012:852659. doi: 10.1155/2012/852659

3. Alsarhani WK, Almater AI, Abouammoh MA, Almobarak FA. Successful Pars Plana Vitrectomy with Zonulo-hyaloidectomy Performed 4 Years after the Onset of Chronic Low-Grade Aqueous Misdirection. Middle East African Journal of Ophthalmology. 2021;28(2):137–9. doi: 10.4103/meajo.meajo_19_21

4. Chew RP, Chong AI, Zamli AH, Muhammed J. Successful Management of Malignant Glaucoma With Irido-Zonulo-Hyaloidotomy and Complete Pars Plana Vitrectomy. Cureus. 2022; 14(1):e21679. doi: 10.7759/cureus.21679

5. Grzybowski A, Kanclerz P. Acute and chronic fluid misdirection syndrome: pathophysiology and treatment. Graefe’s archive for clinical and experimental ophthalmology. 2018;256(1):135–54. doi: 10.1007/s00417-017-3837-0

6. Chean CS, Gabadage D, Mukherji S. Aqueous misdirection syndrome masking as myopic surprise following phacoemulsification surgery. BMJ Cas Rep. 2021;14(12):e242777. doi: 10.1136/bcr-2021-242777

7. Chandler PA. Malignant Glaucoma. Transactions of the American Ophthalmological Society. 1950;48:128–43.

8. Simmons RJ. Malignant glaucoma. British Journal of Ophthalmology. 1972 Mar;56(3):263–72. doi: 10.1136/bjo.56.3.263

9. Межнациональное руководство по глаукоме. Том 2. Острый приступ закрытоугольной глаукомы. Под ред. Егорова Е.А. и др. М.: Издательство «Офтальмология», 2016. – С. 52–53.

10. Федяшев Г.А., Мельников В.Я., Елисеева Е.В., Тыртышникова А.В. Хирургия глаукомы: современные подходы и фармакологическое сопровождение. Владивосток: Медицина ДВ, 2020. – С. 58–60.

Рецензия

Для цитирования:

Хван Д.А. Клинические проявления и тактика хирургического лечения злокачественной глаукомы пациентов с псевдофакией. Тихоокеанский медицинский журнал. 2022;(3):85-87. https://doi.org/10.34215/1609-1175-2022-3-85-87

For citation:

Khvan D.A. Clinical manifestations and surgical tactics in the treatment of malignant glaucoma in pseudophakia patients. Pacific Medical Journal. 2022;(3):85-87. (In Russ.) https://doi.org/10.34215/1609-1175-2022-3-85-87