Перейти к:

Показатели качества жизни, связанного со здоровьем, сельского и городского населения региона Западной Сибири

https://doi.org/10.34215/1609-1175-2023-3-68-72

Аннотация

Цель: оценка качества жизни сельского и городского населения региона Западной Сибири.

Материалы и методы. Исследование проводилось на простой случайной выборке 205 человек (97 мужчин и 108 женщин), сформированной из жителей сельских районов Омской области (n = 132) и города Омска (n = 73) методом активного опроса в форме интервью. В настоящем исследовании был применен стандартный общий опросник качества жизни MOS SF-36 (Medical Outcomes Study-Short Form) в сочетании со специально разработанным опросником для социологических исследований здоровья сельского населения.

Результаты. Наиболее высокие показатели обнаружены по шкалам физического (PF), ролевого (RF) и социального функционирования (SF). По большинству шкал опросника значения, полученные для сельского населения, оказались ниже соответствующих уровней у городских жителей (по таким, как PF – физическое функционирование, GH – общее здоровье, VT – жизненная активность, SF – социальное функционирование, MH – психическое здоровье). Значения итоговых шкал, характеризующих физический и психологический компонент здоровья, также были ниже. Аналогичный характер установлен при сравнении сельских и городских мужчин по шкалам VT, SF и MH. При сравнении женщин, проживающих в сельской местности и в городе, выявлены значимые отличия по шкалам PF, GH, VT, SF, MH. По всем этим шкалам показатели были выше также у городских женщин. Ответы на вопросы относительно физического самочувствия и душевного состояния продемонстрировали большую выраженность характеристик, свидетельствующих о развитии эмоционального истощения у сельских жителей.

Заключение. Результаты исследования свидетельствуют о низком уровне качества жизни, связанного со здоровьем у сельского населения, и определяют необходимость разработки и реализации соответствующих целевых профилактических программ, ориентированных на эту часть населения региона.

Ключевые слова

Для цитирования:

Игнатенко А.Н., Стасенко В.Л., Турчанинов Д.В., Вильмс Е.А. Показатели качества жизни, связанного со здоровьем, сельского и городского населения региона Западной Сибири. Тихоокеанский медицинский журнал. 2023;(3):68-72. https://doi.org/10.34215/1609-1175-2023-3-68-72

For citation:

Ignatenko A.N., Stasenko V.L., Turchaninov D.V., Vilms E.A. Health-related quality of life of the rural and urban population in Western Siberia: a descriptive study. Pacific Medical Journal. 2023;(3):68-72. (In Russ.) https://doi.org/10.34215/1609-1175-2023-3-68-72

Одной из важнейших характеристик уровня развития страны является качество жизни населения. Появление термина «качество жизни» было связано с осознанием ограничений, присущих традиционным исследованиям благосостояния с помощью показателей доходов и потребления материальных благ [1][2]. Оценка качества жизни (КЖ), сделанная самим человеком, является интегративным, ценным и надежным показателем его общего состояния, основанным на его субъективном восприятии [3].

Одним из важнейших структурных элементов качества жизни является состояние здоровья. Главными компонентами качества жизни, связанного со здоровьем (КЖСЗ), являются физическая (удовлетворенность здоровьем), психологическая (удовлетворенность своим психологическим состоянием) и социальная (удовлетворенность реализацией актуальных социальных потребностей) [4]. Показатели КЖСЗ относятся к числу истинных критериев для оценки эффективности медицинских вмешательств наряду с показателями продолжительности жизни [3][5].

Исследования качества жизни – простой и эффективный метод оценки благополучия человека, общепринятый в международной практике. Данные популяционных исследований позволяют оценить особенности КЖ в разных странах и регионах, использовать их для сравнительной характеристики здоровья разных групп населения, оценки программ в области здравоохранения, определения динамики и тенденций качества жизни на популяционном уровне [5][6].

В сельской местности проживают более 36 миллионов человек, убыль численности сельского населения происходит на протяжении почти ста лет. Доля сельского населения варьирует 15 до 70% в различных регионах, в Омской области этот показатель составляет 26,5% и соответствует среднероссийскому. Тем не менее регион отличают интенсивные темпы депопуляции, только за последние двадцать лет численность сельского населения Омской области сократилась на 23%. По мнению ряда авторов, качество жизни сельского населения значительно отстает от городского и продолжает ухудшаться [7]. Изучение КЖСЗ сельского населения Омской области проводилось ранее, однако интересна современная ситуация и сравнение параметров с жителями мегаполиса.

Цель исследования: оценка качества жизни, связанного со здоровьем, сельских и городских жителей Омской области.

Материалы и методы

Исследование проводилось на случайной выборке 205 человек (97 мужчин и 108 женщин), сформированной из жителей районов Омской области и города Омска. Выборка включала лиц с 18 до 76 лет, медиана возраста составила 39 (28; 48) лет, жители города составляли 35,6% (n = 73, 33 мужчины и 40 женщин), проживающие в сельской местности – 64,4% (n = 132, 64 мужчины и 48 женщин). Группы сравнения не отличались по полу и возрасту.

Исследование проводилось анкетным методом с элементами активного опроса в форме интервью. Участникам был предложен для заполнения опросник Medical Outcomes Study Short Form 36 (MOS SF-36), предварительно были разъяснены правила заполнения, цель опроса, пояснено, что результаты исследования будут использованы в обобщенном виде. Далее бланк опросника однократно заполнялся респондентами самостоятельно. Опросник MOS SF-36 валидизирован для использования в российских исследованиях, включает 36 вопросов, из которых формируются 8 основных шкал: физическое функционирование (PF), ролевое физическое функционирование (RP), боль (BP), общее здоровье (GH), жизненная активность (жизнеспособность) (VT), социальное функционирование (SF), ролевое эмоциональное функционирование (RE), психическое здоровье (MH). Шкалы группируются в два суммарных показателя «физический компонент здоровья» (Physical health) и «психологический компонент здоровья» (Mental Health) [3].

Кроме указанного опросника дополнительно использовался блок вопросов об уровне жизни, настроении, душевном состоянии, наличии заболеваний из комплекса анкет для социологических исследований здоровья населения [8]. В настоящей работе проанализированы лишь отдельные разделы, касающиеся самооценки здоровья и психологического и социального благополучия.

Для статистического анализа данных использован табличный редактор MS Excel и программное средство Statistica (версия 6). Критический уровень значимости (р) для процедур статистической обработки установлен равным 0,05. Характер распределения количественных данных проверяли критериями Шапиро – Уилка, Колмогорова – Смирнова. Количественные показатели выражены с помощью медианы (P50) и интерквартильного размаха (P25–P75), статистическую значимость их различий в двух независимых группах проверяли с помощью U-критерия. Выражением вида «10,0 ± 1,2%» обозначались относительные показатели и их стандартные ошибки. Значимость их различий при сравнении проверяли с помощью метода углового преобразования Фишера (угол φ, Л. Закс, 1976).

Результаты исследования

Результаты по исследованию КЖСЗ с применением опросника MOS SF-36 представлены в таблице.

Таблица

Показатели КЖСЗ жителей Омской области по результатам анкетирования

с помощью опросника MOS SF-36

Шкала | Всего | город | село | p (сравнение «город–село») | ||||||

Всего | Мужчины | Женщины | Всего | Мужчины | Женщины | Всего | Мужчины | Женщины | ||

PF | 95,0 (80; 100) | 95,0 (90,0; 100) | 95,0 (90,0; 100) | 95,0 (90,0; 100) | 90,0 (78,8; 95,0) | 95,0 (83,8; 110) | 85,0 (75,0; 95,0) | < 0,001 | 0,524 | < 0,001 |

RP | 100,0 (50; 100) | 100,0 (75,0; 100) | 100,0 (75,0; 100) | 100,0 (50,0; 100) | 75,0 (25,0; 100) | 87,5 (25,0; 100) | 75,0 (50,0; 100) | 0,060 | 0,139 | 0,278 |

BP | 70,0 (41,5; 100) | 74,0 (51,0; 100) | 74,0 (61,0; 100) | 74,0 (51,0; 100) | 62,0 (41,0; 100) | 62,0 (31,0; 100) | 73,0 (51,0; 100) | 0,263 | 0,100 | 0,963 |

GH | 55,0 (45,0; 67,0) | 62,0 (52,0; 67,0) | 57,0 (50,8; 67,0) | 62,0 (53,5; 67,0) | 52,0 (42,0; 62,0) | 52,0 (45,0; 63,3) | 48,5 (40,0; 62,0) | < 0,001 | 0,255 | < 0,001 |

VT | 65,0 (50,0; 75,0) | 70,0 (60,0; 80,0) | 75,0 (65,0; 80,0) | 70,0 (60,0; 75,0) | 60,0 (50,0; 70,0) | 60,0 (48,8; 70,0) | 60,0 (50,0; 70,0) | < 0,001 | 0,000 | 0,012 |

SF | 75,0 (62,5; 100) | 87,5 (75,0; 100) | 87,5 (75,0; 100) | 87,5 (75,0; 100) | 75,0 (62,5; 87,5) | 75,0 (50,0; 100) | 75,0 (62,5; 87,5) | 0,002 | 0,030 | 0,035 |

RE | 66,7 (33,3; 100) | 66,7 (33,3; 100) | 66,7 (33,3; 100) | 66,7 (33,3; 100) | 66,7 (33,3; 100) | 83,3 (33,3; 100) | 66,7 (0,0; 100) | 0,695 | 0,451 | 0,166 |

MH | 68,0 (56,0; 80,0) | 72,0 (62,0; 84,0) | 76,0 (68,0; 84,0) | 68,0 (60,0; 80,0) | 64,0 (52,0; 76,0) | 68,0 (59,0; 80,0) | 60,0 (48,0; 72,0) | < 0,001 | 0,046 | 0,002 |

PH | 49,3 (44,1; 54,8) | 50,8 (46,9; 54,9) | 50,7 (47,7; 55,7) | 51,0 (46,2; 54,8) | 48,8 (41,0; 54,6) | 48,9 (36,9; 55,0) | 48,5 (43,0; 53,7) | 0,025 | 0,108 | 0,176 |

Mh | 46,3 (39,5; 52,8) | 49,4 (41,2; 55,1) | 50,2 (40,9; 56,6) | 48,8 (41,2; 54,1) | 44,8 (37,1; 52,1) | 46,6 (40,6; 53,7) | 41,6 (34,4; 50,9) | 0,019 | 0,347 | 0,007 |

Наиболее высокие показатели были отмечены по шкалам, характеризующим физический компонент здоровья. Значения по шкале «Физическое функционирование» (PF) были выше среди городских жителей, за счет различий в группе женщин (p < 0,001).

Оценки по шкале «Ролевое функционирование, обусловленное физическим состоянием» (RP) принимали довольно высокие значения, однако у жителей сельской местности было несколько ниже в сравнении с городскими (p = 0,06). Шкала RP демонстрирует влияние физического состояния на выполнение работы, повседневных обязанностей, которые, вероятно, у жителей села и города различаются по тяжести и объему. Низкие показатели по этой шкале у сельских жителей, особенно женщин свидетельствуют о том, что повседневная деятельность воспринимается ими как гораздо более тяжелая.

Значения по шкале BP, отражающей интенсивность боли и ее влияние на повседневную деятельность, находились на уровне 70,0 балла, различия в группах сравнения «город – село» отсутствовали.

Шкала GH («Общее состояние здоровья»), которая подразумевает оценку человеком своего здоровья в настоящий момент, имела среди анкетируемых лиц минимальные значения из всех шкал, характеризующих физический компонент здоровья. У жителей села оценка состояния своего здоровья была ниже, чем в городе (p < 0,001), особенно среди женщин (p < 0,001). Среди женщин, проживающих в сельской местности, показатели по этой шкале принимали максимально низкие значения и составили 48,5 (40; 62) балла.

Наиболее выраженные различия между представителями городского и сельского населения были обнаружены по шкалам, характеризующим психологический компонент здоровья: VT – «Жизненная активность» (p < 0,001), SF – «Социальное функционирование» (p = 0,002) и MH – «Психическое здоровье» (p = 0,001). Различия в сторону более высоких показателей среди представителей городской популяции были присущи как мужчинам, так и женщинам. Низкие баллы среди жителей села свидетельствуют об утомлении, снижении жизненной активности, о том, что физическое и эмоционального состояние препятствует общению.

Различия по шкалам ролевого функционирования, обусловленного эмоциональным состоянием (RE), в анализируемых группах не достигали уровня статистической значимости (p = 0,695).

В целом показатели, характеризующие психологический компонент здоровья, во всех анализируемых группах были существенно ниже аналогичных, отражающих физический компонент здоровья, это демонстрируют и уровни итоговых шкал PH и MH. По итоговой шкале, ответственной за физический компонент здоровья (PH), отличия были характерны для совокупного населения (p = 0,025). По суммарной шкале, характеризующей психологический компонент (MH), также имелись отличия в совокупности по населению (p = 0,019), а также в женской популяции (p = 0,007).

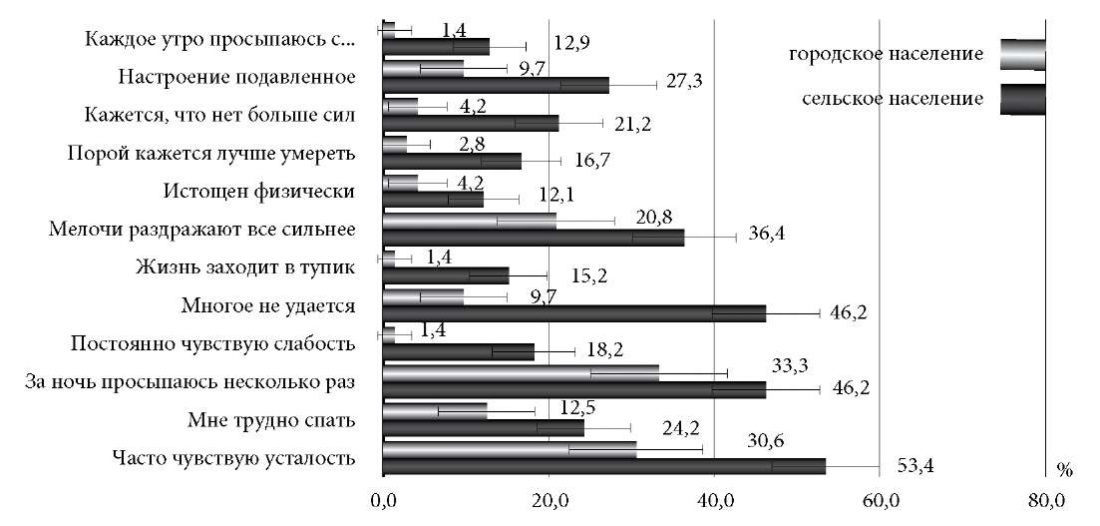

В дополнение к опроснику MOS SF-36 респондентам были предложены утверждения, касающиеся их состояния в последнее время (рис. 1). При оценке самочувствия сельские жители чаще в сравнении с городскими отмечали, что постоянно чувствуют слабость (р < 0,001). Половина сельских жителей отметили, что им «многое не удается», в то время как в городе с таким утверждением согласился каждый десятый респондент (р < 0,001).

Рис. 1. Результаты субъективной оценки здоровья и социального благополучия

жителей г. Омска и сельских районов Омской области, %.

Некоторые симптомы эмоционального истощения были распространены среди опрашиваемых обеих групп, однако чаще встречались среди представителей сельской популяции. Так, раздражительность по мелочам была характерна для 36,4% жителей села и 20,8% жителей города (р < 0,001). Доля сельских жителей, отметивших подавленное настроение, была в три раза выше, чем в городе. Вызывает опасение, что каждому пятому сельскому жителю кажется, что «нет больше сил», а 16,7% и вовсе считают, что «лучше умереть». Признались, что жизнь заходит в тупик 15,2% респондентов, проживающих в селе, однако эта величина была в 10 раз выше ответивших аналогично среди городских жителей (p < 0,001).

О низком личностном потенциале и недостатке мотивации свидетельствуют утверждения респондентов из сельской местности о постоянном чувстве усталости, подавленном настроении, снижении работоспособности. Анкетируемые, проживающие в сельской местности, чаще жаловались на нарушения сна – бессонницу (p = 0,018), частые пробуждения (p = 0,035), чувство усталости и истощения по утрам (p < 0,001), что говорит о том, что на фоне стресса нарушается работа вегетативной нервной системы и внутренних органов.

При использовании визуально-аналоговой шкалы субъективной оценки здоровья установлено, что основная часть городских жителей при общей характеристике здоровья по 100-балльной шкале оценивает его в пределах 60–80; оценки, сделанные сельскими жителями, были хуже и составили 50–80 (p = 0,004). На просьбу оценить, как складывается их жизнь, респонденты из города дали ответ на уровне 70–82 баллов, что выше оценок сельских жителей, которые составили 50–80 баллов (p = 0,003). Свое душевное состояние в последнее время, оценка которого включает настроение, характер, переживания, удовлетворенность собой, респонденты из города оценили также выше, чем сельские жители (p < 0,001).

При анализе заболеваемости по ответам респондентов выяснилось, что самыми часто встречающимися заболеваниями среди сельчан за 5–7 лет оказались кариес – 71,2%, остеохондроз – 50,8%, частые ОРВИ – 46,2%, тонзиллиты – 40,2%, болезни костно-мышечной системы – 31,8%. Достаточно часто среди имеющихся болезней респонденты отмечали патологию желудочно-кишечного тракта (31,1%), сердечно-сосудистые (29,5%) и аллергические (27,3%) заболевания. Также 43,2% опрошенных отметили, что часто ощущают утомляемость и снижение работоспособности, 34,1% имеют избыточную массу тела. Среди жителей сельских районов в сравнении с горожанами чаще встречались заболевания костно-мышечной системы и остеохондроз и, напротив, реже были отмечены такие состояния, как вегетососудистая дистония и дисбактериоз кишечника.

Обсуждение полученных результатов

Как результаты анализа КЖСЗ, полученные с применением опросника, так и результаты самооценки здоровья и психологического и социального благополучия демонстрируют более низкие уровни КЖ и компонентов, его формирующих, у жителей села, причем наиболее выражены различия между представителями женской популяции. Выявлена высокая подверженность стрессу сельских жителей – общее восприятие здоровья, своей жизни, душевного состояния имеет более низкие оценки по сравнению с жителями мегаполиса. Данные проведенного исследования согласуются с результатами других популяционных исследований, целью которых являлось сравнительная характеристика КЖСЗ различных групп населения. Так, при сравнении качества жизни городского и сельского населения Ульяновска и Ульяновской области получили, что параметры качества жизни горожан выше по всем шкалам опросника [9]. В популяционном исследовании КЖСЗ жителей республики Саха также установлено, что значения по всем шкалам опросника MOS SF-36 у населения сельской группы ниже популяционных показателей [10]. В недавнем исследовании КЖ у жителей России, напротив, установлено, что городские жители испытывают более частые и интенсивные соматические, тревожные и депрессивные симптомы, чем сельские жители [11], возможно, в нашем случае имеет значение региональный аспект и требуется дальнейшие исследования по этой проблеме.

Заключение

Результаты исследования показали, что степень удовлетворенности жителей сельской местности своим здоровьем, жизнью, качеством жизни ниже, чем городских жителей, что определяет необходимость разработки и реализации соответствующих целевых профилактических программ, ориентированных на эту часть населения региона.

Недостатки и ограничения. Ограничения исследования связаны с небольшой численностью респондентов, составивших группы сравнения. Малая выборка ограничивает возможности экстраполяции полученных данных на генеральную совокупность, однако позволяет оценить основные тенденции и определить направления для дальнейших исследований. Исследование также имеет региональные и временные ограничения.

Конфликт интересов: авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей статьи.

Источник финансирования: анализ материалов исследования и подготовка рукописи статьи осуществлены в рамках выполнения Государственного задания Министерства здравоохранения Российской Федерации №056-00044-23-00, проект «Разработка риск-ориентированных технологий многоуровневой профилактики алиментарно-зависимых социально-значимых болезней».

Участие авторов:

Концепция и дизайн исследования – ДВТ

Сбор и обработка материала – АНИ, ЕАВ

Статистическая обработка – ДВТ, ВЛС

Написание текста – АНИ, ЕАВ

Редактирование – ДВТ, ВЛС

Список литературы

1. Антонова А.А., Яманова Г.А., Джардимова Ф.Т., Манолова Д.Д., Мирзоян Л.Р., Макарова В.В., Домбаева С.М. Алиева С.А. Джамбиева М.Н. Современные проблемы качества жизни сельского населения. Международный научно-исследовательский журнал. 2022; 5–2(119):101–4. doi: 10.23670/IRJ.2022.119.5.018

2. Шабанов В.Л. Качество жизни сельского и городского населения России: сравнительный анализ отдельных аспектов. Теория и практика общественного развития. 2020;10(152):13–7. doi: 10.24158/tipor.2020.10.1

3. Новик А.А., Ионова Т.И. Руководство по исследованию качества жизни в медицине. М.: ОЛМА Медиа Групп, 2007. – 313 с.

4. Финогенко И.А., Дьякович М.П., Блохин А.А. Методология оценивания качества жизни, связанного со здоровьем. Вестник Тамбовского университета. Серия естественные и технические науки. 2016;1(21):121–30. doi: 10.20310/1810-0198-2016-21-1-121-130

5. Комлева Н.Е., Трубецков А.Д., Данилов А.Н., Шевчук Л.М., Гадяцкий А.Ю. Медико-социальные аспекты качества жизни, связанного со здоровьем. Здоровье населения и среда обитания – ЗНиСО. 2016;9(282):13–4.

6. Симонова Г.И., Богатырев С.Н., Горбунова О.Г., Щербакова Л.В. Качество жизни населения Сибири (популяционное исследование). Бюллетень СО РАМН. 2006;4(122):52–5.

7. Вильмс Е.А. Популяционное исследование качества жизни сельского населения, связанного со здоровьем. Медицина и качество жизни. 2008;3:23–4.

8. Ерофеев Ю.В., Болдырева М.С., Турчанинов Д.В. [и др.] Организация и методика проведения социологических исследований здоровья сельского населения для информационного обеспечения системы социально-гигиенического мониторинга: методические рекомендации МР 5.1/5.2.012-04; Омская государственная медицинская академия. – Омск: ФГУ ЦГСЭН Омской области, 2004. – 52 с.

9. Верушкина А.С., Горбунов В.И., Возженникова Г.В., Исаева И.Н. Показатели качества жизни населения Ульяновска и Ульяновской области. Ульяновский медико-биологический журнал. 2011;1:79–87.

10. Захарова Р.Н., Михайлова А.Е., Ионова Т.И., Тимофеев Л.Ф., Кривошапкин В.Г. Популяционные показатели качества жизни у населения Республики Саха (Якутия). Вестник межнационального центра исследования качества жизни. 2012;19-20:16–32.

11. Золотарева А.А., Смирникова О.В., Витко Ю.С. Соматизация, психологический дистресс и качество жизни у сельских и городских жителей России. Психологический журнал. 2022;6(43):94–104. doi: 10.31857/S020595920023648-8

Об авторах

А. Н. ИгнатенкоРоссия

644099, г. Омск, ул. Ленина, 12

В. Л. Стасенко

Россия

644099, г. Омск, ул. Ленина, 12

Д. В. Турчанинов

Россия

644099, г. Омск, ул. Ленина, 12

Е. А. Вильмс

Россия

Вильмс Елена Анатольевна – канд. мед. наук, доцент кафедры эпидемиологии

644099, г. Омск, ул. Ленина, 12

тел. (3812) 65-99-19

Рецензия

Для цитирования:

Игнатенко А.Н., Стасенко В.Л., Турчанинов Д.В., Вильмс Е.А. Показатели качества жизни, связанного со здоровьем, сельского и городского населения региона Западной Сибири. Тихоокеанский медицинский журнал. 2023;(3):68-72. https://doi.org/10.34215/1609-1175-2023-3-68-72

For citation:

Ignatenko A.N., Stasenko V.L., Turchaninov D.V., Vilms E.A. Health-related quality of life of the rural and urban population in Western Siberia: a descriptive study. Pacific Medical Journal. 2023;(3):68-72. (In Russ.) https://doi.org/10.34215/1609-1175-2023-3-68-72