Перейти к:

Оценка этиологической значимости Enterococcus faecalis, выделенных из мочи у детей при инфекции мочевыводящей системы

https://doi.org/10.34215/1609-1175-2023-1-75-80

Аннотация

Цель: комплексная оценка микробиологических свойств Enterococcus faecalis, выделенных из мочи у детей с инфекцией мочевыводящей системы (ИМС), для определения их этиологической значимости.

Материалы и методы. Клинические изоляты E. faecalis (n = 51), выделенные из мочи детей в возрасте от 3 дней до 17 лет, находившихся на лечении по поводу инфекции мочевыделительной системы в период с 2013 по 2017 г. Биологические свойства энтерококков оценивали классическим микробиологическим и современным молекулярно-генетическим методами. Статистическую обработку цифровых данных проводили с помощью непараметрических методов.

Результаты. Выявлена фенотипическая и генетическая неоднородность микробиологических свойств изучаемой коллекции мочевых изолятов энтерококков. Используя статистические методы анализа, были установлены значимые связи между наличием генов патогенности, антибиотикорезистентности и фенотипическими проявлениями биологических свойств у мочевых изолятов Е. faecalis. По результатам оценки фенотипических проявлений биологических свойств и наличию определенных генов изучаемые энтерококки были распределены на группы, которые соотносились с определенными сиквенс-типами (ST). На основании выявленных связей некоторых биологических свойств мочевых изолятов Е. faecalis с принадлежностью их к определенному сиквенс-типу нами был разработан алгоритм оценки этиологически значимых и высоковирулентных E. faecalis, выделенных из мочи детей с ИМС.

Заключение. Комплексное определение некоторых потенциально важных биологических свойств возбудителя: ферментативной активности, связанной с патогенностью и биохимической активностью, антибиотикорезистентностью, не только на фенотипическом, но и на генетическом уровне позволяет оценить диагностическое значение уроштаммов E. faecalis, выделенных из мочи детей с ИМС, что будет способствовать персонифицированному подходу к лечению данных пациентов.

Ключевые слова

Для цитирования:

Коменкова Т.С., Зайцева Е.А. Оценка этиологической значимости Enterococcus faecalis, выделенных из мочи у детей при инфекции мочевыводящей системы. Тихоокеанский медицинский журнал. 2023;(1):75-80. https://doi.org/10.34215/1609-1175-2023-1-75-80

For citation:

Komenkova T.S., Zaitseva E.A. Evaluating etiological significance of Enterococcus faecalis isolated from children with urinary tract infection. Pacific Medical Journal. 2023;(1):75-80. (In Russ.) https://doi.org/10.34215/1609-1175-2023-1-75-80

Среди многочисленных факторов, влияющих на развитие инфекций мочевыводящей системы (ИМС) и ее прогноз, немаловажное значение имеют биологические свойства микроорганизмов, колонизирующих почечную ткань [1][2].

Одним из наиболее часто выявляемых возбудителей ИМС считаются Escherichia coli [1]. На сегодня достаточно хорошо изучены микробиологические особенности уропатогенных E. coli, обусловливающие повышенную выживаемость данных бактерий в мочевыделительном тракте (адгезивность к поверхности уроэпителия, продукция уреазы, сидерофоров, гемолизинов, формирование слизистых капсул, принадлежность к определенным серогруппам, множественная антибиотикорезистентность и др.) [1]. Однако в последнее десятилетие среди этиологических факторов ИМС особую роль приобретают бактерии вида Enterococcus faecalis, считавшиеся ранее авирулентными микроорганизмами [2][3].

Подтверждение этиологической значимости при выявлении условно-патогенных E. faecalis в моче у детей представляет собой большую сложность. Многочисленные исследования показали, что энтерококки синтезируют большое количество разнообразных факторов патогенности [2][3][4][5][6][7].

Диагностическое значение в постановке диагноза имеет лишь бактериологическое исследование мочи с определением количества выделенных бактерий (моно- или смешанная культура), их титра в моче [8]. Определение значимости возбудителя проводится лишь по степени бактериурии.

Поэтому в настоящее время существует необходимость поиска микробиологических маркеров для выявления этиологически значимых уропатогенных энтерококков.

Цель работы состояла в комплексной оценке микробиологических свойств Enterococcus faecalis, выделенных из мочи у детей с ИМС, для определения их этиологической значимости.

Материалы и методы

Исследование одобрено Междисциплинарным комитетом по этике ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный медицинский университет» Минздрава России (протокол № 3 от 20 ноября 2017 г.).

Клинические изоляты E. faecalis (n = 51) были выделены из мочи детей в возрасте от 3 дней до 17 лет, находившихся на лечении по поводу инфекции мочевыделительной системы в ГБУЗ «Краевая детская клиническая больница № 1» (г. Владивосток) в период с 2013 по 2017 г. Штаммы уропатогенных фекальных энтерококков были охарактеризованы нами ранее с помощью микробиологического и молекулярно-генетического методов [2][9][10][11].

Статистическая обработка результатов исследования проводилась с применением программного обеспечения Statistica 13 (StatSoft, Inc., США) и Excel (Microsoft Office 2010). Различия частоты встречаемости признаков в группах были подтверждены с помощью непараметрических методов (критерия χ2 Пирсона; точного критерия Фишера).

Результаты исследования

E. faecalis, выделенные из мочи детей с ИМС, показывают фенотипические особенности микробиологических свойств: проявляют вариабельность ферментативной активности в отношении ряда углеводов, факторов патогенности и антибиотикорезистентности [2][9][10][11].

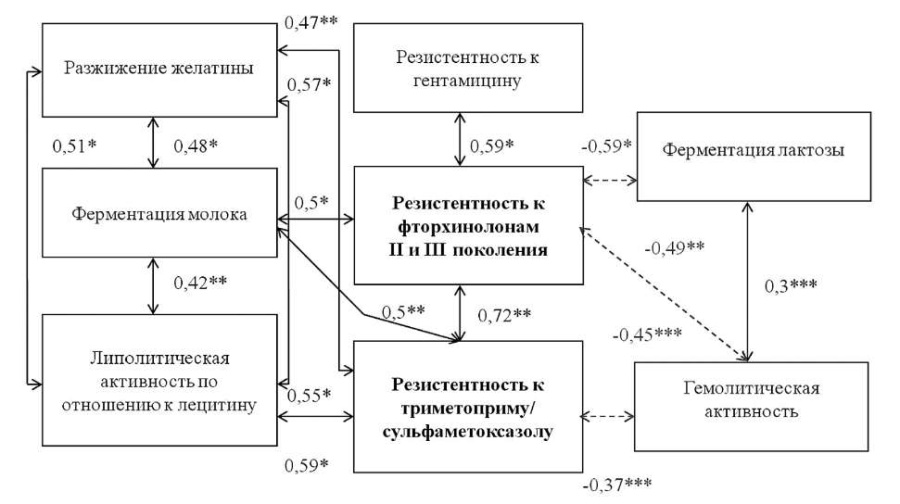

Статистическими методами определены прямые и обратные связи фенотипических проявлений факторов патогенности E. faecalis между собой, биохимической активностью и антибиотикорезистентностью (рис. 1).

Рис. 1. Сопряженность фенотипических микробиологических свойств Е. faecalis, изолированных из мочи детей с ИМС, между собой.

Примечание: * – p < 0,0005; ** – p < 0,005; *** – p < 0,05.

С помощью полимеразной цепной реакции (ПЦР) коллекция изучаемых E. faecalis была протестирована на наличие наиболее изученных генов, кодирующих белки, участвующие на разных этапах инфекционного процесса (кодирующих адгезию и инвазию (aggA, esp, efaA), синтез желатиназы (gelE), активатор цитолизина (cylA) и усилитель экспрессии феромона (esp)) и антибиотикорезистентности aac(6’)–Ie–aph(2”)–Ia (высокий уровень резистентности к гентамицину), ant(6’)–Ia (высокий уровень резистентности к стрептомицину), tetL (резистентность к тетрациклину), tetM (резистентность к тетрациклину и миноциклину), ermB (высокий уровень устойчивости к 14-, 15- и 16-членным макролидам, линкозамидам и стрептограмину В) [11].

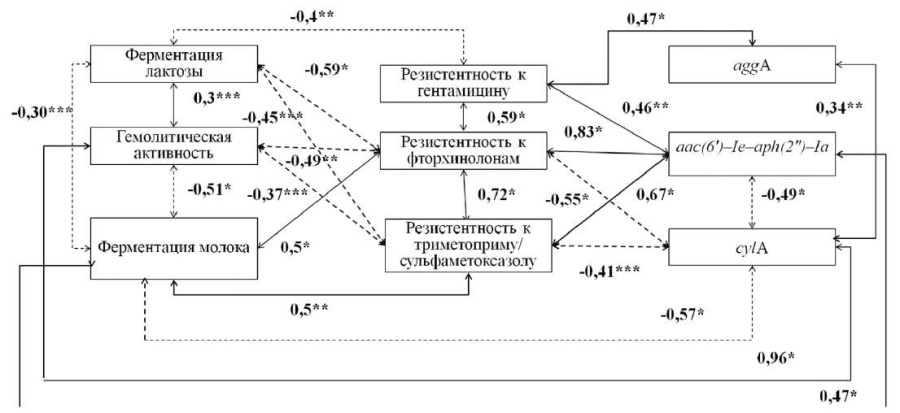

С использованием статистических методов анализа были установлены значимые связи между наличием генов патогенности, антибиотикорезистентности и фенотипическими проявлениями биологических свойств у мочевых изолятов Е. faecalis (рис. 2).

Рис. 2. Связь фенотипических проявлений микробиологических свойств с определенным геном Е. faecalis, изолированных из мочи детей с ИМС.

Примечание: * – p < 0,0005; ** – p < 0,005; *** – p < 0,05.

По результатам оценки особенностей фенотипических проявлений микробиологических свойств и наличием определенного гена изучаемые энтерококки были распределены на три группы. В первую группу вошли Е. faecalis (n = 22), ферментирующие лактозу и маннит (100%), не разлагающие рамнозу (100%), проявляющие гемолитическую активность (ß-типа). Энтерококки данной группы (72,7%) проявляли резистентность только к одному классу антибактериальных препаратов (АБП) или были чувствительны к изучаемым антибактериальным препаратам, несли cylA (100%) и esp (81,8%) гены (табл. 1).

Таблица 1

Вариабельность микробиологических свойств E. faecalis

Признак | 1-я группа | 2-я группа | 3-я группа |

«Выраженная» гемолитическая активность # | + | - | - |

Ферментация молока*• | +/- | + | +/- |

Резистентность к фторхинолонам II и III поколения*• | - | + | - |

Резистентность к гентамицину*#• | +/- | + | - |

Резистентность к триметоприму/сульфаметоксазолу*# | +/- | + | +/- |

aggA#• | +/- | + | +/- |

cylA*# | + | - | +/- |

aac(6’)-Ie-aph(2»)-Ia *• | - | +/- | +/- |

Примечание: «+» – 100% штаммов положительные; «–» – 100% штаммов отрицательные; «±» – вариабельные результаты. Статистическая достоверность различий между группами * – р < 0,05 между 1-й и 2-й группой; # – р < 0,05 между 1-й и 3-й группой; • – р < 0,05 между 2-й и 3-й группой.

Во вторую группу – энтерококки (n = 12), не сбраживающие лактозу (41,7%) и сахарозу (16,7%), обладающие протеолитической (в отношении молока) активностью (100%), резистентные к фторхинолонам II и III поколения (норфлоксацину, ципрофлоксацину, левофлоксацину) (100%), гентамицину (100%), триметоприму/сульфатометоксазолу (100%), имеющие aggA (100%), gelE (83,3%), aac(6’)–Ie–aph(2»)–Ia(83,3%) гены.

В третью – E. faecalis (n = 17), обладающие различными вариантами встречаемости биохимической активности, факторов патогенности, антибиотикорезистентности и наборами детерминант изучаемых генов.

Выявленная фенотипическая и генетическая неоднородность микробиологических свойств изучаемой коллекции мочевых изолятов энтерококков послужила основой проведения мультилокусного сиквенс-типирования (MLST) для оценки их этиологической значимости.

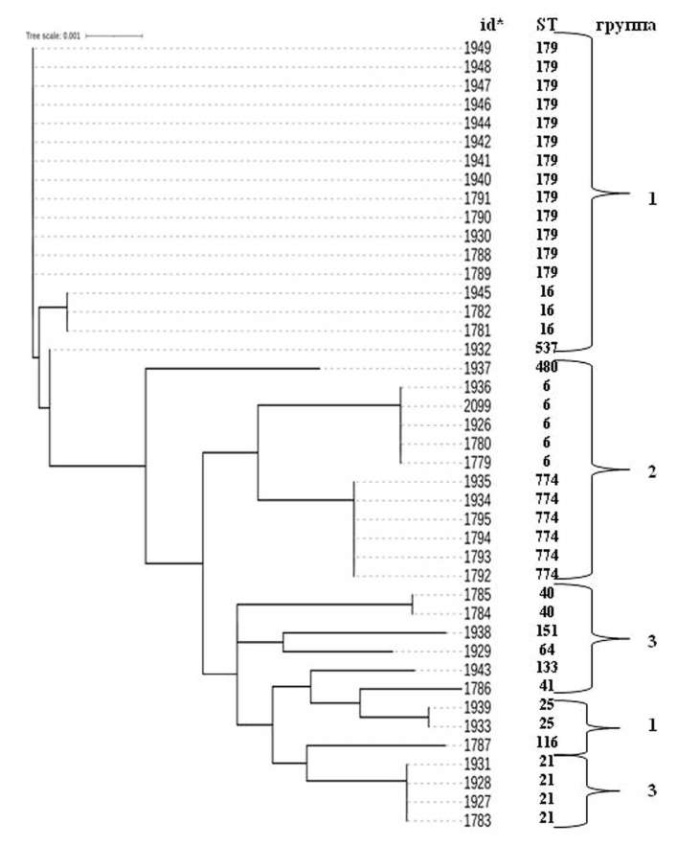

По результатам MLST изучаемые E. faecalis распределились по четырнадцати (ST6, ST16, ST21, ST25, ST40, ST41, ST64, ST116, ST133, ST151, ST179, ST774, ST480, ST537) сиквенс-типам, наиболеечасто выявлялись ST179 (n = 13), ST774 (n = 6) и ST6 (n = 5) (рис. 3).

Рис. 3. Дендрограмма, отображающая сходство изучаемых E. faecalis.

Примечание: id – международный идентификационный номер, присвоенный штамму E. faecalis в международной базе данных «Enterococcus faecalis MLST Databases» (https://pubmlst.org/efaecalis/).

Фекальные энтерококки, разделенные нами по группам, на основе различий микробиологических свойств соотносились с определенными сиквенс-типами (ST). Фекальные энтерококки первой группы, которые обладали гемолитической активностью ß-типа, проявляли резистентность только к одному классу АБП или были чувствительны к изучаемым антибактериальным препаратам (72,7%), несли cylA ген, принадлежали к ST179, ST16 и ST537.

E. faecalis второй группы, обладающие протеолитической активностью, устойчивые к фторхинолонам, гентамицину и триметоприму/сульфаметоксазолу, имеющие aggA ген, отнеслись к ST6 и ST774.

Обсуждение полученных данных

Подтверждение этиологической значимости мочевых изолятов представляет собой большую сложность, особенно при выявлении условно-патогенных энтерококков, из-за наличия большого количества разнообразных факторов агрессии [3][4][7].

Несмотря на широкое изучение факторов патогенности фекальных энтерококков, изолированных при различных патологиях человека [6][7][12], на сегодня не установлены микробиологические критерии для оценки этиологической значимости мочевых изолятов E. faecalis.

Среди наиболее изученных потенциально важных факторов для инициации и хронизации энтерококковой инфекции выделяют субстанцию агрегации (аgg, asa1), гемолизины/цитолизины (cyl), желатиназу (gelE), энтерококковый поверхностный белок (esp), Enterococcus faecalis антиген A (efaA), пили, ассоциированные с развитием эндокардита и образованием биопленки (ebp), антилизоцимную, антикомплементарную активности [2][3][4][5][6][7].

В проведенном нами исследовании были определены фенотипические особенности проявлений биологических свойств фекальных энтерококков, полученных из мочи у детей при ИМС: наличие ферментации маннита, ее отсутствие в отношении рамнозы, наличие/отсутствие ферментации лактозы, наличие/отсутствие гемолитической и протеолитической активностей.

В нашем исследовании впервые установлены корреляционные связи между наличием гена aac(6’)–Ie–aph(2»)–Ia и фенотипическими проявлениями биологических свойств у мочевых изолятов Е. faecalis: обратная – с «выраженной» гемолитической (φ = 0,39; p = 0,006) активностями; прямая – с протеолитической (ферментацией молока (φ = 0,48; p = 0,0001), разжижением желатины (φ = 0,54; p = 0,0001)), липолитической (в отношении лецитина (φ = 0,61; p = 0,0001)) активностями и резистентностью к фторхинолонам II и III поколения (норфлоксацину, ципрофлоксацину, левофлоксацину) (φ = 0,83, p = 0,0001), триметоприму/сульфаметоксазолу (φ = 0,67, p = 0,0001) и гентамицину (φ = 0,46, p = 0,002) (рис. 2).

Кроме того, выявленное фенотипическое и генетическое разнообразие микробиологических свойств E. faecalis, а также их корреляций между собой удостоверяет, что уропатогенность – это полидетерминированная характеристика, обусловленная комплексом патогенетически значимых факторов [1].

По результатам оценки фенотипических проявлений биологических свойств и наличию определенного гена изучаемые энтерококки были распределены на три группы, отличающиеся различными вариантами встречаемости биохимической активности, факторов патогенности, антибиотикорезистентности и наборами детерминант изучаемых генов. Выявление большого количества факторов патогенности нафенотипическом и генетическом уровнях, способствующих развитию инфекции в уротракте среди мочевых Е. faecalis первой и второй групп, позволяет их рассматривать с позиций этиологически значимых, поэтому в дальнейших исследованиях мы остановились на изучении этих штаммов более подробно. С этой целью было проведено мультилокусное сиквенс-типирование мочевых изолятов E. faecalis, выявившее 14 ST.

Подтверждение этиологической значимости E. faecalis на сегодня может осуществляться с помощью изучения их популяционной структуры [13][14]. Известно, что принадлежность энтерококков к определенным дискретным линиям ассоциируется с повышенной вирулентностью, антибиотикорезистентностью и риском распространения их в больничной среде [13].

Согласно базе данных MLST, в настоящее время для E. faecalis зарегистрировано 1104 сиквенс-типа, с превалированием ST6 среди мочевых изолятов [15]. По данным Zheng J.X. (2018), уропатогенныеE. faecalis в большинстве относятся к ST179 и ST16 [14]. Фекальные энтерококки ST6, ST181 и ST28 сиквенс-типов чаще идентифицируют при нозокомиальных инфекциях [13].

Учитывая, что среди изучаемых мочевых изолятов E. faecalis превалируют определенные сиквенс-типы с характерными проявлениями биологических свойств, способствующих развитию инфекции в уротракте, мы отнесли их к этиологически значимым при ИМС у детей – ST179, ST16, ST537, ST6 и ST774.

Важно отметить, что E. faecalis ST6 и ST774 отличались от ST179, ST16 и ST537 фенотипическими проявлениями микробиологических свойств (обладали протеолитической (в отношении молока) (100%),не показывали гемолитическую активность, были устойчивы к фторхинолонам II и III поколения (норфлоксацину, ципрофлоксацину, левофлоксацину) (100%), гентамицину (100%) и триметоприму/сульфаметоксазолу (100%)) и отличались генетическими свойствами (имели aggA (100%), aac(6’)–Ie–aph(2»)–Ia (83,3%) гены).

Следует подчеркнуть, что, по данным литературы, продукция энтерококками гистоповреждающих субстанций (протеаз) способствует инициации воспалительной реакции, альтерации тканей, бактериальной инвазии и диссеминации возбудителя [3]. Кроме того, выявленная множественная антибиотикорезистентность энтерококков приводит к селекции высоковирулентных штаммов. Именно такими свойствами характеризовались мочевые Е. faecalis ST6 и ST774 сиквенс-типов.

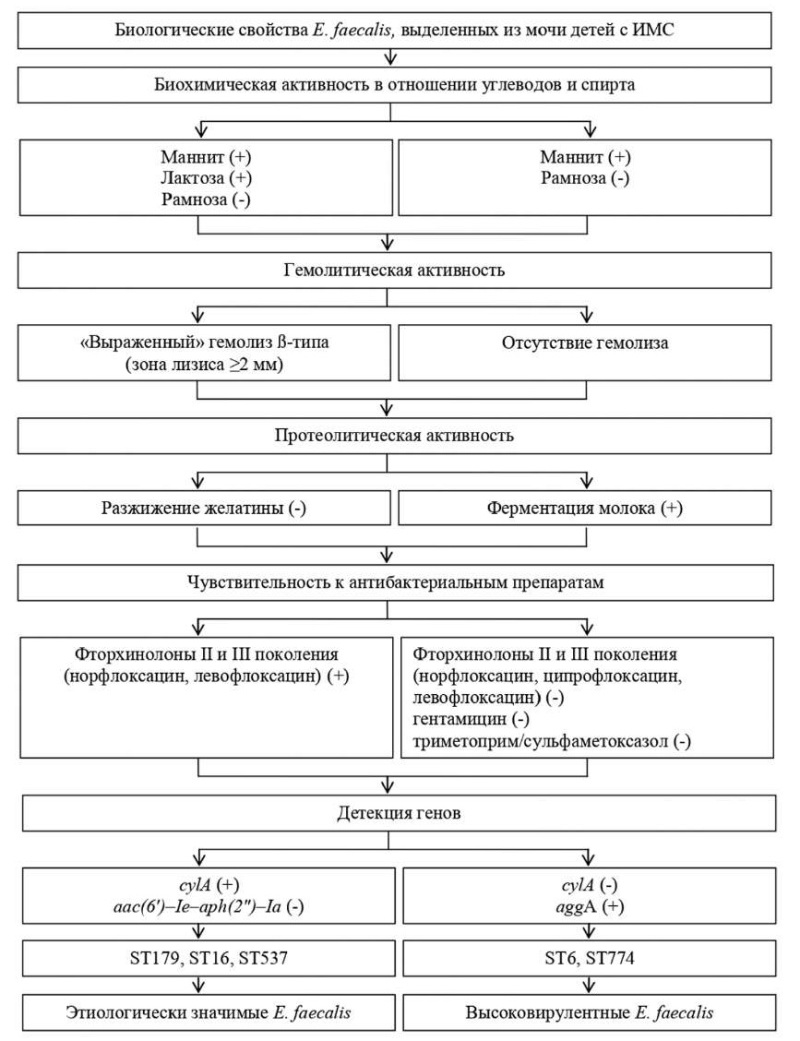

На основании выявленных связей некоторых биологических свойств мочевых изолятов Е. faecalis с принадлежностью их к определенному сиквенс-типу нами был разработан алгоритм оценки этиологически значимых и высоковирулентных E. faecalis, выделенных из мочи детей с ИМС (рис. 4).

Рис. 4. Алгоритм оценки этиологически значимых и высоковирулентных E. faecalis, выделенных из мочи детей с ИМС.

Заключение

Таким образом, комплексное определение некоторых потенциально важных биологических свойств возбудителя: ферментативной активности, связанной с патогенностью и биохимической активностями, антибиотикорезистентностью не только на фенотипическом, но и на генетическом уровне, позволяет оценить диагностическое значение уроштаммов E. faecalis, выделенных из мочи детей с ИМС, что будет способствовать персонифицированному подходу к лечению данных пациентов.

Конфликт интересов: авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей статьи.

Источник финансирования: исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19-315-90036.

Список литературы

1. Вялкова А.А., Гриценко В.А. Инфекция мочевой системы у детей: современные аспекты этиологической диагностики и лечения. Российский вестник перинатологии и педиатрии. 2017;62(1):99–108. doi: 10.21508/1027-4065-2017-62-1-99-108

2. Зайцева Е.А., Крукович Е.В., Мельникова Е.А., Лучанинова В.Н., Коменкова Т.С., Вайсеро Н.С. Роль факторов патогенности Enterococcus faecalis в развитии пиелонефрита у детей. Тихоокеанский медицинский журнал. 2017;2(68):58–60. doi: 10.17238/PmJ1609-1175.2017.2.58-61

3. Gilmore MS, Clewell DB, Ike Y, Shankar N, eds. Enterococci: From Commensals to Leading Causes of Drug Resistant Infection. Boston: Massachusetts Eye and Ear Infirmary; 2014.

4. Бухарин О.В., Валышев А.В. Биология и экология энтерококков. Екатеринбург: УрО РАН, 2012.

5. Narenji H, Teymournejad O, Rezaee MA, Taghizadeh S, Mehramuz B, Aghazadeh M, Asgharzadeh M, Madhi M, Gholizadeh P, Ganbarov K, Yousefi M, Pakravan A, Dal T, Ahmadi R, Kafil HS. Antisense peptide nucleic acids against ftsZ and efaA genes inhibit growth and biofilm formation of Enterococcus faecalis. Microb Pathog. 2020;139:103907. doi: 10.1016/j.micpath.2019.103907

6. Сычева М.В. Биологические свойства энтерококков, выделенных из организма животных и человека: фенотипическая характеристика и генетический контроль. Шаг в науку. 2021;2:4–9.

7. Kiruthiga A, Padmavathy K, Shabana P, Naveenkumar V, Gnanadesikan S, Malaiyan J. Improved detection of esp, hyl, asa1, gelE, cylA virulence genes among clinical isolates of enterococci. BMC Res Notes. 2020;13(1):170. doi: 10.1186/s13104-020-05018-0

8. Бактериологическое исследование мочи. Клинические рекомендации. Под ред. Козлова Р.С. М., 2014.

9. Зайцева Е.А., Мельникова Е.А., Коменкова Т.С., Лучанинова В.Н., Турянский А.И. Связь антибиотикорезистентности и биологических свойств Enterococcus faecalis, выделенных при инфекции мочевыводящих путей у детей. Эпидемиология и инфекционные болезни. Актуальные вопросы. 2018;4:39–44. doi: 10.18565/epidem.2018.4.39-44

10. Мельникова Е.А., Зайцева Е.А., Лучанинова В.Н., Крукович Е.В., Коменкова Т.С., Феоктистова Ю.В. Дифференцированные подходы к лечению инфекции мочевой системы у детей с учетом этиологического фактора Enterococcus faecalis. Тихоокеанский медицинский журнал. 2019;4(78):60–5. doi: 10.34215/1609-1175-2019-4-60-65

11. Коменкова Т.С., Зайцева Е.А., Шадрин А.М. Генетическая вариабельность Enterococcus faecalis, выделенных от детей с инфекцией мочевыводящих путей в Приморском крае России. Экология человека. 2021;12:49–55. doi: 10.33396/1728-0869-2021-12-49-55

12. Иванова Е.И., Кунгурцева Е.А., Немченко У.М., Григорова Е.В. Энтерококки желудочно-кишечного тракта: особенности, факторы патогенности, антибиотикорезистентность. Инфекционные болезни. 2017;15(3):58–64. doi: 10.20953/1729-9225-2017-3-58-64

13. Zalipour M, Esfahani BN, Halaji M, Azimian A, Havaei SA. Molecular Characterization Of Vancomycin-Resistant Enterococcus faecalis Among Inpatients At Iranian University Hospitals: Clonal Dissemination Of ST6 And ST422. Infect Drug Resist. 2019;12:3039–47. doi: 10.2147/IDR.S217718

14. Zheng JX, Bai B, Lin ZW, Pu ZY, Yao WM, Chen Z, Li DY, Deng XB, Deng QW, Yu ZJ. Characterization of biofilm formation by Enterococcus faecalis isolates derived from urinary tract infections in China. J Med Microbiol. 2018;67(1):60–7. doi: 10.1099/jmm.0.000647

15. Jolley KA, Bray JE, Maiden MCJ. Open-access bacterial population genomics: BIGSdb software, the PubMLST.org website and their applications. Wellcome Open Res. 2018;3:124. doi: 10.12688/wellcomeopenres.14826.1

Об авторах

Т. С. КоменковаРоссия

Владивосток

Е. А. Зайцева

Россия

Зайцева Елена Александровна – д-р мед. наук, доцент, заведующий кафедрой микробиологии, дерматовенерологии и косметологии

690002, г. Владивосток, пр-т Острякова, 2

Рецензия

Для цитирования:

Коменкова Т.С., Зайцева Е.А. Оценка этиологической значимости Enterococcus faecalis, выделенных из мочи у детей при инфекции мочевыводящей системы. Тихоокеанский медицинский журнал. 2023;(1):75-80. https://doi.org/10.34215/1609-1175-2023-1-75-80

For citation:

Komenkova T.S., Zaitseva E.A. Evaluating etiological significance of Enterococcus faecalis isolated from children with urinary tract infection. Pacific Medical Journal. 2023;(1):75-80. (In Russ.) https://doi.org/10.34215/1609-1175-2023-1-75-80