Перейти к:

Трудности диагностики туберкулеза позвоночника (клиническое наблюдение)

https://doi.org/10.34215/1609-1175-2024-1-75-78

Аннотация

Известно, что наиболее частым и опасным осложнением запущенных форм туберкулеза позвоночника являются неврологические нарушения, приводящие в большинстве случаев к инвалидизации. Туберкулезный спондилит не имеет патогномоничных клинических симптомов, поэтому заподозрить заболевание следует в случае неэффективности лечения нетуберкулезного заболевания, под маской которого протекает та или иная форма туберкулеза позвоночника. Использование диагностического алгоритма, начиная с периода начальной стадии формирования туберкулезного остита, своевременное противотуберкулезное лечение и правильная тактика ведения таких пациентов являются основой профилактики развития неврологических расстройств и инвалидизации пациентов. Представленные клинические случаи подтвердили преимущество комплексного подхода в диагностики этой патологии, что с большей вероятностью позволяет установить туберкулезную этиологию спондилита.

Для цитирования:

Торохтий Г.А., Белов С.А. Трудности диагностики туберкулеза позвоночника (клиническое наблюдение). Тихоокеанский медицинский журнал. 2024;(1):75-78. https://doi.org/10.34215/1609-1175-2024-1-75-78

For citation:

Torohtij G.A., Belov S.A. Difficulties in the diagnosis of spinal tuberculosis (clinical observation). Pacific Medical Journal. 2024;(1):75-78. (In Russ.) https://doi.org/10.34215/1609-1175-2024-1-75-78

По данным ВОЗ, внелегочный туберкулез обнаруживается у 15% вновь выявленных больных, а по данным некоторых авторов, может достигать 40% и зависит от географических, социальных и экономических параметров [1][2]. Затруднения возникают на этапе проведения исследования и, как правило, связаны с отсутствием специфических симптомов заболевания, что приводит к длительному страданию пациента, развитию осложнений, снижению эффективности лечения и ухудшению прогноза заболевания вплоть до стойкой инвалидизации [3][4][5]. Помимо этого, неосведомленность и отсутствие настороженности к внелегочному туберкулезу (ВЛТ) у врачей общей лечебной практики, неверная интерпретация данных дополнительных методов исследований [6][7][8], нехватка специалистов по внелегочному туберкулезу, недостаточная организация лечебно-диагностического процесса на разных этапах оказания медицинской помощи, несомненно, имеют влияние на длительность установления точного диагноза.

Согласно литературным данным, туберкулезное поражение костей и суставов занимает одну из лидирующих позиций в структуре заболеваемости ВЛТ, а туберкулезный спондилит остается одним из наиболее частых поражений опорно-двигательного аппарата [2][9]. При этом туберкулез позвоночника (ТП) имеет фазы течения, каждая из которых отличается своей клинической и рентгенологической картиной, что значимо влияет на сроки диагностики, оценку выявленных изменений и последующую лечебную тактику [2][3][4][5].

Основным условием правильной диагностики туберкулеза позвоночника остается комплексное обследование пациента. Анализ анамнеза заболевания (тубконтакт, неэффективность лечения хронического заболевания и др.), клинических проявлений, данных различных методов лучевой диагностики, лабораторных и инструментальных методов исследования, результатов туберкулино- и иммунодиагностики, а также получение результатов бактериологического и гистологического исследований позволяют своевременно заподозрить и установить специфический характер воспаления [7][8][10].

Совокупность факторов (хронические заболевания, снижение иммунитета, сглаженность клинической картины, ограниченность диагностического специфического потенциала лабораторных, рентгенологических и ультразвуковых исследований, отсутствие фтизиатрической настороженности специалистов общей лечебной сети) повышает риск несвоевременного установления диагноза и развития обширных деструктивных изменений позвоночника [2][10][11][12].

Нами проведен анализ двух случаев наблюдения и диагностики пациентов с туберкулезным спондилитом.

Клинический случай 1

Больная Р., 36 лет, доставлена в тяжелом состоянии из лечебного учреждения города. Более трех лет наблюдается и регулярно проходит курсы лечения у невролога с остеохондрозом позвоночника. Комплексные мероприятия приносили незначительное и краткосрочное облегчение, а последние год-полтора были малоэффективны.

Пациентка отмечает постоянные интенсивные боли в позвоночнике в течение последних двух лет, которые не проходили при смене положения тела и приеме обезболивающих. Последние полгода отмечает повышенную потливость, лихорадку, постоянную вечернюю температуру до 37,2 °C, слабость в нижних конечностях, вынужденное положение тела (лежа). Больная находилась на лечении в терапевтическом стационаре по месту жительства.

Общий осмотр пациентки установил локальные изменения поясничного отдела позвоночника в виде гибуса, резкую локальную болезненность, неврологические симптомы в виде двустороннего пареза и нарушение функции тазовых органов в виде частичной задержки мочи. В клинических анализах выявлены признаки хронического воспалительного процесса с повышением СОЭ до 56 мм/ч, снижением гемоглобина до 94 г/л, умеренным лейкоцитозом до 14,3 × 10⁹ /л.

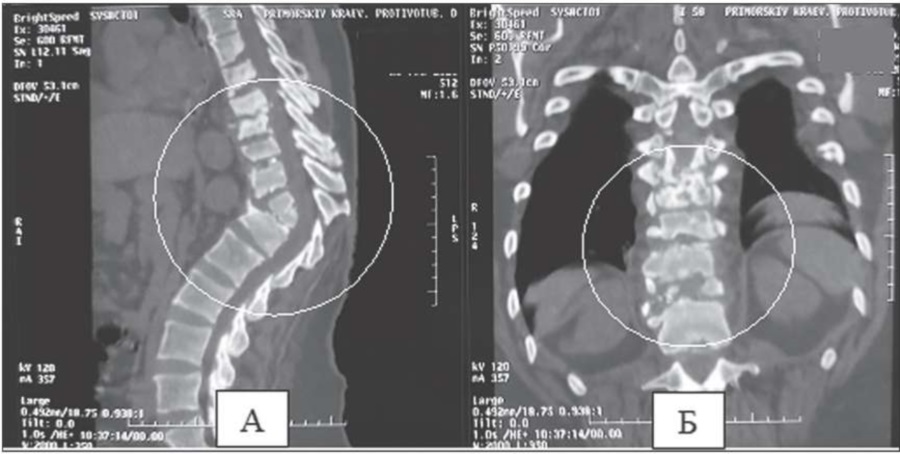

Компьютерная томография (КТ) выявила деструкцию грудного отдела позвоночника, сужение спинномозгового канала, что отражено на рис. 1 (фрагменты А и Б). Диаскинтест положительный.

Рис. 1. КТ-скан позвоночника больной Р.

в боковой (фрагмент А) и прямой (фрагмент Б) проекции до поступления в стационар:

обширное разрушение тел Th4–12 позвонков позвоночника,

формирование эпидурального и паравертебрального натечных абсцессов (выделены кругом).

Врачебной комиссией сформулирован диагноз: Туберкулезный спондилит Th4–12 позвонков, спондилитическая фаза, стадия разгара, формирование эпидурального и паравертебрального натечных абсцессов. Миелит (туберкулезной этиологии) в форме нижней спастической параплегии, нарушение функции тазовых органов.

Критерием установления ТП явились клинические признаки спондилита, отсутствие эффективности традиционной терапии, данные лучевой и лабораторной диагностики, а также положительный иммунологический тест на туберкулез.

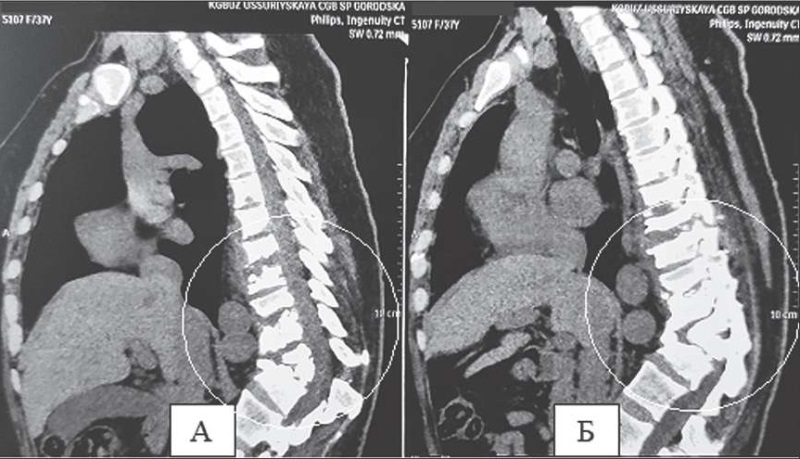

Больной проведено комплексное терапевтическое лечение, состоящее из щадящего ортопедического (постельного) режима в течение шести месяцев и лекарственной терапии по I режиму – изониазид (H) 0,6 г, рифампицин (R) 0,6 г, пиразинамид (Z) 2,0 г, этамбутол (E) 1,6 г. в объеме 240 доз (интенсивная фаза). Фаза продолжения составила 360 доз. Нами достигнуто улучшение клинического состояния, нормализация лабораторных показателей, восстановление функции тазовых органов с уменьшением неврологической симптоматики. Рентгенологически отмечено отграничение и затихания, специфического воспаления в позвонках, произошла вторичная деформация скелета, формирование горба (рис. 2, фрагменты А и Б). Полного восстановления функции не произошло. В дальнейшем, несмотря на лечение, у больной сохранялось нарушение статодинамической функции позвоночника и умеренно выраженный болевой синдром с клиникой сдавления корешков спинного мозга. Спустя год после установления диагноза зарегистрирована стойкая утрата трудоспособности, инвалид 2-й группы.

Рис. 2. КТ-скан грудной клетки больной Р.

в боковой проекции (фрагмент А – срез через спинномозговой канал

и фрагмент Б – срез через поперечные отростки тел позвонков)

спустя 12 месяцев после лечения: формирование фиброзного блока,

сужение спинномозгового канала (выделены кругом).

В структуре жалоб в клиническом примере превалировали длительный болевой симптом и признаки хронической интоксикации. При этом клинические симптомы туберкулезного спондилита носили слабовыраженный и неклассический характер, что привело к несвоевременной диагностике и развитию необратимых изменений с инвалидизацией пациента.

Клинический случай 2

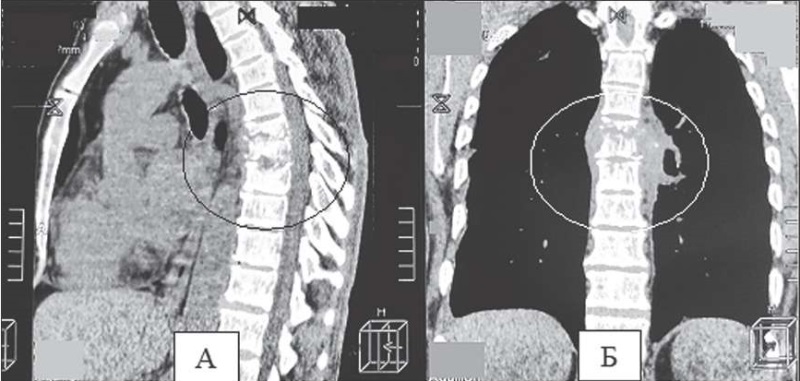

Больной Л., 61 год, обратился в поликлинику противотуберкулезного диспансера после лечения у терапевта по месту жительства в течение одного месяца по поводу стенокардии. Основной жалобой являлись локальные боли в грудном отделе позвоночника, усиливающиеся при физической нагрузке, мышечная слабость в нижних конечностях, затрудненное мочеиспускание. Пациент длительное время наблюдается у кардиолога с ишемической болезнью сердца и уролога с хроническим простатитом. За последний год отмечает отсутствие эффекта от проводимого лечения перечисленных заболеваний. Сбор эпидемиологического анамнеза выявил контакт с пациентом туберкулезом легких. Физикальное обследование больного локальных патологических изменений не выявило. Лабораторные показатели в пределах нормы. КТ-сканированием установлены изменения в виде очага деструкции тела позвонка, грудного отдела позвоночника (рис. 3, фрагменты А и Б). Кроме того, нами получен положительный результат диаскинтеста.

Рис. 3. КТ-скан позвоночника больного Л.

в боковой (фрагмент А) и прямой (фрагмент Б) проекции до поступления в стационар:

разрушение тел Th5–7 позвонков позвоночника, формирование эпидурального

и паравертебрального натечных абсцессов (выделены овалом).

Заподозрить специфическое поражение позвоночника позволил анализ клинических, рентгенологических, лабораторных и инструментальных методов исследования совместно с иммунодиагностикой. Врачебной комиссией установлен диагноз: Туберкулезный спондилит Th5–7 позвонков, спондилитическая фаза, стадия разгара, формирование эпидурального и паравертебрального натечных абсцессов. Нижняя спастическая параплегия, частичное нарушение функции тазовых органов.

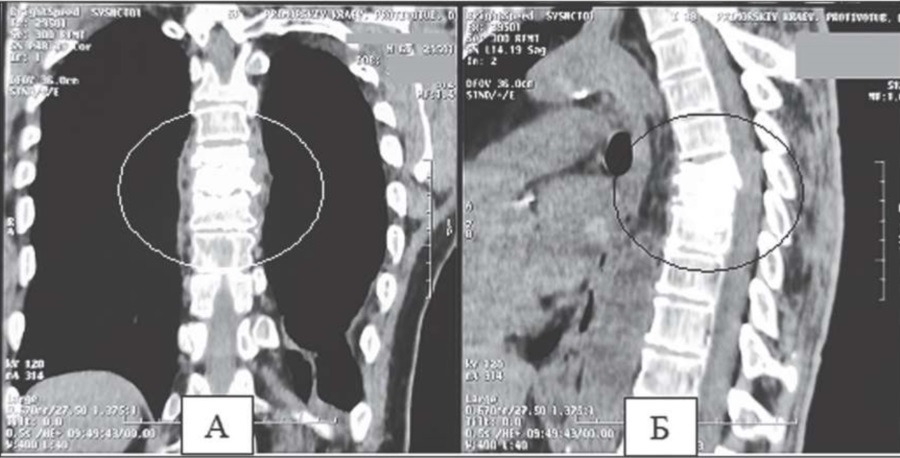

Пациенту назначили ортопедический режим и лекарственную терапию по I режиму – изониазид (H) 0,6 г, рифампицин (R) 0,6 г, пиразинамид (Z) 2,0 г, этамбутол (E) 1,6 г в объеме 180 доз (интенсивная фаза). Фаза продолжения составила 360 доз. Больному установили временную утрату трудоспособности на один год (инвалид 3-й группы). В результате консервативного лечения локальное воспаление купировано, наступило клиническое излечение. Функциональных нарушений удалось избежать. В течение полутора лет на рентгенограммах сформировался костный блок пораженных позвонков (рис. 4, фрагменты А и Б). Трудоспособность пациента была полностью восстановлена.

Рис. 4. КТ-скан грудной клетки больного Л.

в прямой (фрагмент А) и боковой (фрагмент Б) проекции спустя 12 месяцев после лечения:

формирование костного блока (выделены овалом).

Представленный клинический пример использования диагностического алгоритма для туберкулеза позвоночника, начиная с периода начальной стадии формирования туберкулезного остита, своевременного противотуберкулезного лечения и правильной тактики ведения таких пациентов, явился основой профилактики развития необратимых неврологических расстройств и инвалидизации пациента.

Заключение

Анализ собственного опыта и данных эффективности различных методов исследования при установлении диагноза туберкулеза позвоночника подтвердил преимущество комплексного подхода в диагностики этой патологии, что с большей вероятностью позволяет своевременно установить туберкулезную этиологию спондилита.

Конфликт интересов: авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей статьи.

Список литературы

1. Васильева И.А., Тестов В.В., Стерликов С.А. Эпидемическая ситуация по туберкулезу в годы пандемии COVID-19 – 2020-2021 гг. Туберкулез и болезни легких. 2022;100(3):6–12. doi: 10.21292/2075-1230-2022-100-3-6-12

2. Советова Н.А., Васильева Г.Ю., Соловьева Н.С., Журавлев В.Ю., Баулин И.А. Туберкулезный спондилит у взрослых (клинико-лучевые проявления). Туберкулез и болезни легких. 2014;(2):10–4. [

3. Wang B, Gao W, Hao D. Current Study of the Detection and Treatment Targets of Spinal Tuberculosis. Curr Drug Targets. 2020;21(4):320–7. doi: 10.2174/1389450120666191002151637

4. Heyde CE, Lübbert C, Wendt S, Rodloff A, Völker A, von der Höh NH. Spinal Tuberculosis. Z Orthop Unfall. 2022;160(1):74– 83. doi: 10.1055/a-1285-4994

5. Цыбульская Ю.А., Шутихина И.В. Туберкулез позвоночника: лучевая диагностика. Spravochnik Poliklinicheskogo Vracha. 2016;6:51–5.

6. Карпина Н.Л. Диагностика туберкулеза: основные принципы и современные возможности. Вестник Центрального научно-исследовательского института туберкулеза. 2019;S1:181–90. doi: 10.7868/S2587667819050947

7. Шелкова Е.С. Диагностика туберкулеза с использованием кожных иммунологических тестов. Реальность и перспектива. Медицинский алфавит. 2017;1(7):14–9.

8. Севастьянова Э.В., Черноусова Л.Н. Современные алгоритмы микробиологической диагностики туберкулеза. Туберкулез и болезни легких. 2018;96(7):11–7. doi: 10.21292/2075-1230-2018-96-7-11-17

9. Garg RK, Malhotra HS, Kumar N. Spinal Tuberculosis: Still a Great Mimic. Neurol India. 2019;67(6):1402–4. doi: 10.4103/0028-3886.273618

10. Парфенова Т.А. Опыт использования в противотуберкулезных учреждениях аллергена туберкулезного рекомбинантного для диагностики туберкулезной инфекции. Туберкулез и болезни легких. 2016;94(9):49–52. doi: 10.21292/2075-1230-2016-94-9-49-52

11. Гусейналиева Н.В. Совершенствование выявления туберкулеза в учреждениях первичного медицинского звена и его влияние на показатель заболеваемости. Туберкулез и болезни легких. 2020;98(10):41–6. doi: 10.21292/2075-1230-2020-98-10-41-46

12. Савоненкова Л.Н., Рузов В.И., Анисимова С.В., Васильева Т.С., Дунаев В.С., Колчин Д.В. Особенности эпидемиологии и клинических проявлений туберкулезного спондилита в Ульяновской области. Туберкулез и болезни легких. 2020;98(2):30–4. doi: 10.21292/2075-1230-2020-98-2-30-34

Об авторах

Г. А. ТорохтийРоссия

Владивосток

С. А. Белов

Россия

Белов Сергей Анатольевич – к.м.н., торакальный хирург

690041, г. Владивосток, ул. Пятнадцатая, 2

Рецензия

Для цитирования:

Торохтий Г.А., Белов С.А. Трудности диагностики туберкулеза позвоночника (клиническое наблюдение). Тихоокеанский медицинский журнал. 2024;(1):75-78. https://doi.org/10.34215/1609-1175-2024-1-75-78

For citation:

Torohtij G.A., Belov S.A. Difficulties in the diagnosis of spinal tuberculosis (clinical observation). Pacific Medical Journal. 2024;(1):75-78. (In Russ.) https://doi.org/10.34215/1609-1175-2024-1-75-78