ПЕРЕДОВАЯ СТАТЬЯ

В статье представлен анализ генетических предикторов развития различных эндотипических и фенотипических вариантов бронхиальной астмы у детей. Обзор данных по структуре и встречаемости однонуклеотидных полиморфизмов генов интерлейкинов показывает их взаимосвязь с риском реализации вирус-индуцированного и аллерген-индуцированного фенотипов бронхиальной астмы. Значимые различия генотипов коррелируют с аберрантной продукцией интерлейкинов и с шансами развития разных фенотипов заболевания. Исследования генетических факторов предоставляет информацию о значимости функциональных полиморфизмов генов интерлейкинов как предикторов, ассоциированных с риском развития и фенотипическими особенностями заболевания.

ОБЗОРЫ

Морфогенетические и ростовые молекулы – ключевые участники репаративного дентиногенеза – определяют жизнеспособность дентино-пульпарного комплекса (ДПК), периодонта и зубодесневого соединения. Они секретируются в микрососудах, нервных волокнах и соединительнотканных клетках пульпы зуба, оказывая гомеостатическое влияние на ближайшее окружение. В обзоре суммированы данные по локализации факторов роста и сигнальным механизмам, которые контролируют гистогенез и репаративные процессы в ДПК. Указывается особое значение этих факторов в регуляции провоспалительных и иммунокомпетентных клеток при кариесе, пародонтите и остеоиндуктивных процессах в альвеолярном отростке. Исследование ростовых молекул имеет решающее значение в разработке новейших клинических стратегий, направленных на поддержание жизнеспособности ДПК и интеграции искусственных материалов при восстановлении тканей зуба.

Абсцесс подвздошно-поясничной мышцы является часто пропускаемой и поздно диагностируемой патологией, с которой могут столкнуться специалисты разных профилей. В зависимости от этиологии и патогенеза илиопсоас-абсцесс может быть первичным, если инфекционный процесс изначально развивается в подвздошно-поясничной мышце, либо вторичным, если инфекция распространяется из другого воспалительного очага. Заболевание часто имеет неспецифические клинические проявления, а при вторичных абсцессах может маскироваться симптомами основного заболевания. Наиболее информативными методами диагностики являются компьютерная и магнитно-резонансная томография. В случае раннего выявления и адекватного лечения прогноз, как правило, благоприятный. Несвоевременно начатое лечение может привести к таким серьезным осложнениям как гнойные затеки на соседние области, тяжелый сепсис, септический шок, стойкие функциональные нарушения. Без лечения летальность достигает 100%. До настоящего времени отсутствуют единые подходы к ведению пациентов с абсцессом подвздошно-поясничной мышцы.

Вариантная анатомия желчевыводящих путей и источников их кровоснабжения создает технические сложности и повышает риск повреждения этих магистральных структур в области ворот печени и печеночно-двенадцатиперстной связки во время операций в гепатобилиарной области, особенно лапароскопической холецистэктомии. Магистральные структуры формируют единое топографическое образование – треугольник Кало, в пределах которого возможны множественные анатомические вариации, которые были рассмотрены в проведенном обзоре литературы.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Представлен критический анализ данных по распространенности и этиологии пневмоний у инфицированных вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). Рассматриваются особенности и перспективы дифференциальной диагностики различных видов пневмоний. Подчеркивается актуальность разработки высокочувствительных методов диагностики пневмонии и ее природы у ВИЧ-позитивных пациентов.

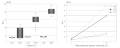

Цель: оценить содержание фактора роста эндотелия сосудов A и мозгового нейротрофического фактора в ротовой жидкости пациентов зрелого и пожилого возраста с хроническим генерализованным пародонтитом, пациентов пожилого возраста с красным плоским лишаем слизистой оболочки полости рта. Материалы и методы. В исследовании приняли участие 56 человек. Контрольную группу составили здоровые добровольцы молодого возраста от 18 до 44 лет (n = 10). В группу сравнения вошли относительно здоровые лица пожилого возраста от 60 до 74 лет (n = 12). Были выделены группы пациентов с возраст-ассоциированными стоматологическими заболеваниями: с хроническим генерализованным пародонтитом средней степени тяжести зрелого возраста от 45 до 59 лет (n = 10) и пожилого возраста (n = 14), с красным плоским лишаем слизистой рта пожилого возраста (n = 10). Пациенты прошли стоматологическое обследование. Методом мультипараметрического флуоресцентного анализа с магнитными микросферами (xMAP, Luminex 200, USA) определяли содержание нейротрофинов и фактора роста эндотелия сосудов А в РЖ (BDNF/ NGF beta/ VEGF-A Human ProcartaPlex Simplex Kit, Invitrogen, USA) согласно протоколу производителя. Результаты. Отсутствовали различия в уровне мозгового нейротрофического фактора и фактора роста нервов бета между исследованными группами. Установлено, что пациенты пожилого возраста с красным плоским лишаем слизистой рта характеризовались наибольшим содержанием фактора ангиогенеза, для оценки диагностической ценности которого был выполнен ROC-анализ. Тест отличался умеренной точностью (AUC = 0,875). Заключение. Мы считаем, что можно рассматривать факторы роста эндотелия сосудов A как инструмент лабораторного мониторинга пациентов пожилого возраста с красным плоским лишаем слизистой рта.

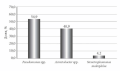

Цель: проанализировать уровни антиоксидантных ферментов – супероксиддисмутазы (СОД) и глутатионпероксидазы (ГП) на фоне диабетического кетоацидоза (ДКА) при сахарном диабете (СД) 1-го типа у детей и подростков. Материалы и методы. Обследовано 74 ребенка: 50 детей с ДКА (группа исследования) и 24 условно здоровых ребенка (контрольная группа). Дети из группы исследования были поделены на две подгруппы: 1-я подгруппа – дети с ДКА на фоне дебюта СД 1-го типа (n = 27), 2 подгруппа – дети с ДКА на фоне хронического СД 1-го типа (n = 23). У всех детей выполнено определение концентрации СОД и ГП в плазме крови методом иммуноферментного анализа. Достоверность между данными определяли при помощи критериев Манна – Уитни, Краскела – Уоллиса и коэффициента Спирмена. Результаты. Выявлено достоверное уменьшение СОД и ГП у детей с ДКА: 13130 [13005–18255] Pg/ml и 50,085 [42,02–70,325] Ng/ml, по сравнению с контролем: 16415 [13370–19935] Pg/ml и 84,695 [52,49–144,5] Ng/ml соответственно. Отмечены минимальные показатели СОД и ГП у пациентов с ДКА на фоне хронического течения СД 1-го типа по сравнению с детьмипри дебюте заболевания. Показана достоверная корреляция между возрастом, длительностью заболевания, количеством ДКА в анамнезе и низкими значениями СОД и ГП. Заключение. Обнаружено снижение антиоксидантной функции у детей с ДКА при СД 1-го типа. СОД и ГП могут служить маркерами оксидативного стресса при ДКА в педиатрической практике. Максимально раннее определение СОД и ГП может улучшить и терапию ДКА у детей и подростков.

Цель: оценка этиологической значимости S. maltophilia в развитии ортопедической имплантат-ассоциированной инфекции. Материалы и методы. Выполнен ретроспективный анализ частоты выделения S. maltophilia от пациентов с перипротезной инфекцией и остеомиелитом c 2005 по 2020 г. с применением программы «Микроб-2». Выделение клинических изолятов проводили в соответствии со стандартными методиками. Идентификацию осуществляли на панелях Microlatest с помощью iEMS Reader MF. Антибиотикочувствительность культур изучали в соответствии с требованиями EUCAST. Результаты. За 16 лет идентифицировано 69 штаммов S. maltophilia – 0,33% от всех выделенных возбудителей (n = 20 631). В 50% случаев изолировали из тканевых биоптатов, в 30% – в раневом отделяемом. В 89% S. Maltophilia выделяли в микробных ассоциациях, в том числе в 65% случаев совместно с грамположительными бактериями, в 18% – с другими неферментирующими грамотрицательными бактериями и в 6% – с другими патогенами. К триметоприму/ сульфаметоксазолу были чувствительны 63%, устойчивы – 25,5% изолятов. Установлено увеличение доли чувствительных культур к данному препарату с 63% в 2011–2014 гг. до 81% в 2015–2019 гг. (р = 0,08). Заключение. S. maltophilia необходимо рассматривать как возможный этиологический агент, способный вызывать тяжелые хронические ортопедические инфекции.

Цель: анализ генетических маркеров дисфункции эндотелия при хронической обструктивной болезни легких. Материалы и методы. Обследовано 285 пациентов с хронической обструктивной болезнью легких в возрасте 67,12 ± 1,82 года, в гендерном соотношении 73,68% мужчин и 26,32% женщин. 70 респондентов составили группу контроля, из них 45 практически здоровых людей, из них 64,3% мужчин и 35,7% женщин. Методом ПЦР исследованы полиморфизмы генов эндотелиальной синтазы оксида азота NOS3 (C786T), эндотелина-1 EDN1 Lys198Asn. Результаты. В когорте пациентов ХОБЛ отмечено преобладание патологического гомозиготного генотипа 786СС NOS3 (χ2 = 12,84, df = 1, p = 0,0003). Носительство гетерозиготного варианта LysAsn полиморфного маркера Lys198Asn гена EDN1 у пациентов ХОБЛ выявлено в 32,5%. Заключение. Манифестация эндотелиальной дисфункции у пациентов ХОБЛ обусловлена генотипической предрасположенностью, ассоциированной с носительством полиморфизмов 786СС гена NOS3 (OR 7,01, 95% ДИ 1,59–30,81) и Lys198Asn гена EDN1 (OR 2,53, 95% ДИ 0,69–9,22).

Цель: оценка реабилитационного потенциала пациентов с нарушением мозгового кровообращения для проспективного наблюдения и эффективной медицинской реабилитации. Материалы и методы. Обследованы пациенты с цереброваскулярными заболеваниями (n = 20) и перенесенным острым нарушением мозгового кровообращения (n = 22), составившие основную группу. Проведена интегральная оценка состояния здоровья с применением диагностического комплекса «Дермограф компьютерный для топической диагностики очагов патологии внутренних органов» (ДгКТД-01). Изучены показатели исходного уровня, проведен сравнительный анализ основной группы и группы контроля (n = 10). Пациентам основной группы проведена коррекция состояния здоровья на «Аппарат-корректоре компьютеризованного воздействия низкоинтенсивным электромагнитным полем для нормализации функциональной активности центральной и периферической нервной системы» (АНКФ-01) курсом из 10 сессий еженедельно с предварительной функционально-топической диагностикой на комплексе ДгКТД-01. Результаты. У пациентов, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения, происходит функциональная перестройка вегетативной регуляции с большей выраженностью активации симпатического звена, у пациентов с цереброваскулярными заболеваниями – парасимпатического. Определяющим фактором при нарушении мозгового кровообращения являются показатели базовых функций F2 и F3. Выделена модель прогнозирования вероятности развития острых повторных нарушений мозгового кровообращения, определены дополнительные диагностические критерии для дифференциальной диагностики. Целенаправленное изменение потенциалов возбуждения (торможения) в корково-подкорковых взаимоотношениях меняет вегетативный баланс, стимулирует микроциркуляцию, мышечно-тоническую функцию, нейротрофическую регуляцию. Эти влияния стабилизируют и улучшают состояние пациентов. Эффективность реабилитационных мероприятий с применением АНКФ-01 выше у пациентов после перенесенного нарушения острого мозгового кровообращения. Заключение. Пациенты с нарушением мозгового кровообращения имеют специфические особенности адаптационных возможностей организма, что указывает на существование дифференциации в формировании функционального статуса организма с учетом особенностей заболевания, индивидуальных ресурсов и компенсаторных возможностей. Реабилитация на основе применения АНКФ-01 повышает эффективность мероприятий, направленных на предупреждение органических изменений головного мозга, и позволяет существенно улучшить прогнозы и снизить процент инвалидизации этой категории пациентов.

Цель. Определение маркерной функции показателя концентрации белка, связывающего жирные кислоты (БСЖК) в семенной плазме (СП) для оценки фертильности эякулята, используемого при лечении бесплодия в супружеских парах с применением экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Материалы и методы. Исследованы образцы спермы 96 мужчин репродуктивного возраста: основная группа (n = 63) – пациенты cо снижением концентрации и/или общего содержания сперматозоидов в эякуляте, группа сравнения (n = 33) – мужчины с нормальными показателями концентрации и количества сперматозоидов в эякуляте. Содержание БСЖК в СП определяли методом твердофазного иммуноферментного анализа с использованием тест-системы «Белок, связывающий жирные кислоты, – ИФА – БЕСТ» (А-9102, ООО «Вектор-Бест», Россия). Для определения информативности использования концентрации БСЖК в СП в качестве критерия фертильности эякулята мужчин основной группы выявляли предсказательную ценность положительного и отрицательного результатов ЭКО путем вычисления диагностической чувствительности (ДЧ), диагностической специфичности (ДС) и диагностической эффективности (ДЭ). Результаты. Содержание БСЖК в СП составило 1,29 ± 0,24 нг/мл, медиана и интерквартильный диапазон 1,23 [1,13–1,35] нг/мл, варьировало от 1,08 до 2,79 нг/мл. Установлены статистически значимые межгрупповые различия (критерий Манна – Уитни U = 79,00; p = 0,000016), слабая корреляционная взаимосвязь уровня БСЖК с концентрацией сперматозоидов (R = 0,578008) и их количеством в эякуляте (R = 0,583599). ДЧ теста по определению БСЖК в СП мужчин основной группы составила 81,82%, ДС – 78,95%, ДЭ – 80,95%. Заключение. БСЖК семенной плазмы может выступать в роли маркера нарушений сперматогенеза. Исследование данного протеина в эякуляте обеспечивает точность прогнозирования исходов экстракорпорального оплодотворения.

Цель работы: оценить эффективность метода лечения кист молочной железы озоно-кислородной смесью с применением ультразвукового контроля. Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ лечения кист молочной железы под УЗ-контролем. Лечение проводилось согласно клиническим рекомендациям консервативным методом, а также с удалением содержимого кист под УЗИ контролем в амбулаторных условиях без склерозанта и с введением озоно-кислородной смеси. Результаты. Пролечено 445 пациенток с фиброзно-кистозной мастопатией. Возраст пациенток – от 18 до 55 лет. Выявленные кисты до 2 см представляли собой правильной формы, округлые анэхогенные образования, с четкими ровными контурами, с однородной гомогенной структурой. Кисты более 2 см иногда имели неправильную форму с анэхогенным, однородным одержимым. Многокамерные в большинстве случаев имели неправильную форму с анэхогенным содержимым без внутриполостных пристеночных включений. Средний размер кист составил 2,8 ± 0,9 см. Проведенный анализ показал результативность проведенных методов лечения, наилучший эффект получен с применением озоно-кислородной смеси. Осложнения процедуры наблюдались у 6 (2%) пациентов (гематома и рецидив). Заключение. Лечение кист молочных желез озоно-кислородной смесью с применением ультразвукового контроля является высокоэффективным, малотравматичным, безопасным методом ввиду полученных результатов исследования. Данная методика проводится амбулаторно, не требует введений анестетиков, хорошо переносится больными, имеет избирательность воздействия, не сопровождается серьезными осложнениями и исключает косметические дефекты.

НАБЛЮДЕНИЯ ИЗ ПРАКТИКИ

Полиорхизм является редкой врожденной аномалией, определяемой как наличие более двух яичек. Эта патология чрезвычайно редка и может длительно оставаться бессимптомной. Заболевание обнаруживается преимущественно при исследовании другой урологической патологии, такой как воспаление, гидроцеле, перекручивание сосудов яичка, паховой грыжи, мужского бесплодия, а также злокачественного перерождения. Мы сообщаем о случае полиорхизма, подтвержденного во время операции по поводу перекрута гидатиды левого яичка у 17-летнего мальчика. Нештатное яичко имело собственную влагалищную оболочку, придаток яичка, общий семявыносящий проток и совместное кровоснабжение с левым яичком. При вмешательстве семенники сохранили. Нарушение сперматогенеза у пациента не выявили.

Дальневосточный федеральный округ является эпидемическим очагом ГЛПС (геморрагическая лихорадка с почечным синдромом), где заболеваемость обусловливают два ортохантавируса: Хантаан (в том числе его вариант Амур) и Сеул. В Приморском крае средний многолетний уровень заболеваемости за 13 лет (2011–2023 гг.) составил 2,7% (в отдельные годы до 4,4% на 100 тыс. населения), а летальность – 3,2% (в 2018 году – 9,1%). Распределение клинических форм заболевания за последние 13 лет показало, что преобладает среднетяжелая форма (66%), тяжелые формы составили около 30% всех краевых случаев. Приведен клинический случай тяжелого течения геморрагической лихорадки с почечным синдромом с летальным исходом молодого мужчины без сопутствующей патологии.

Известно, что наиболее частым и опасным осложнением запущенных форм туберкулеза позвоночника являются неврологические нарушения, приводящие в большинстве случаев к инвалидизации. Туберкулезный спондилит не имеет патогномоничных клинических симптомов, поэтому заподозрить заболевание следует в случае неэффективности лечения нетуберкулезного заболевания, под маской которого протекает та или иная форма туберкулеза позвоночника. Использование диагностического алгоритма, начиная с периода начальной стадии формирования туберкулезного остита, своевременное противотуберкулезное лечение и правильная тактика ведения таких пациентов являются основой профилактики развития неврологических расстройств и инвалидизации пациентов. Представленные клинические случаи подтвердили преимущество комплексного подхода в диагностики этой патологии, что с большей вероятностью позволяет установить туберкулезную этиологию спондилита.

Рецидивирующие абдоминальные боли в детском и подростковом возрасте могут быть признаком формирования синдрома хронической мезентериальной ишемии при компрессионном стенозе чревного ствола в результате его сдавления срединной дугообразной связкой диафрагмы и ее внутренними ножками, нейрофиброзной тканью чревного сплетения. Наличие симптомов, характерных для различных заболеваний органов желудочно-кишечного тракта, отсутствие патогномоничных признаков и комплексного подхода в диагностике сосудистой системы брюшной полости, недостаточная осведомленность специалистов детских поликлиник обуславливает актуальность проблемы своевременной диагностики и начала лечения пациентов с данной патологией. Компрессионный стеноз чревного ствола, или синдром Данбара, чаще является врожденным пороком развития. Как приобретенная патология данный синдром рассматривается в случае сдавления чревного ствола увеличенными лимфатическими узлами и нейрофиброзной тканью чревного сплетения. Кроме гемодинамически значимых нарушений кровоснабжения органов желудочно-кишечного тракта при синдроме Данбара у детей и подростков наблюдаются и нарушения психоэмоционального статуса в связи с наличием неустойчивого стула, рецидивирующих абдоминальных болей и часто многократных безрезультативных обращений за медицинской помощью. Представлены клиническое наблюдение, методы диагностики и хирургического лечения синдрома компрессии чревного ствола у 14-летнего пациента.

Приведен клинический случай комплексного лечения пациентки с высокой степенью коморбидности (индекс коморбидности Чарлсона – 6 баллов), у которой имелся тяжелый сепсис (SOFA – 8 баллов) на фоне множественных очагов пиогенной инфекции (спинальный эпидурит, паравертебральные и субдуральные абсцессы, гнойный менингит, двухсторонняя нижнедолевая пневмония). Синдромальный подход с применением малоинвазивных подходов в ранние сроки (не позднее 12 часов от начала клинических проявлений заболевания) позволил добиться благоприятного исхода. На основании полученных результатов хирургического лечения сделан вывод о тактике хирургического лечения у пациентов со спинальной инфекцией на фоне сепсиса.

МЕТОДИКА

Гнойно-воспалительные заболевания челюстно-лицевой области (ЧЛО) являются частым осложнением одонтогенных воспалительных процессов. Главным условием успешного лечения этой патологии является адекватное дренирование гнойника, полноценная эвакуация раневого отделяемого и эффективное местное воздействие на рану. В настоящей работе предложен способ комплексного эффективного лечения абсцессов и флегмон ЧЛО, вызванных антибиотико-резистентными штаммами микроорганизмов и у пациентов со слабой иммунологической резистентностью, на основе проточно-вакуумно-промывного изолирующего устройства.

ПЕДАГОГИКА

Работа направлена на раскрытие важности открытых образовательных ресурсов (ООР) в сфере медицинского образования и научной деятельности. Основная цель состоит в разработке «Навигатора по ООР для представителей медицинского сообщества», который содержит метаданные информационных ресурсов с открытым бесплатным доступом. Эти ресурсы предназначены для использования в учебных программах на всех этапах медицинского образования, в научной деятельности и самообразовании. На современном этапе общественная значимость образования с точки зрения мировой концепции «устойчивого развития» определяется как важнейший составляющий элемент и средство выживания для цивилизации (ЮНЕСКО). В сфере медицины, выполняющей особую миссию по сохранению здоровья населения, актуальной задачей становится подготовка высококвалифицированных кадров. Учитывая тесную связь будущего человечества с процессами цифровизации, доступность информационных ресурсов и использование современных технологий становятся ключевыми аспектами организации образовательных процессов. Анализ научной литературы и изучение опыта применения ООР позволили прийти к выводу о том, что ООР являются важным инструментом в информационном обеспечении научно-образовательной сферы. ООР помогают формировать персональную образовательную среду, непрерывно обучаться и повышать квалификацию без ограничений по времени, географическому положению и независимо от финансовых возможностей. Известно, что объем данных, представленных в интернет-сети, огромен, поэтому поиск необходимой информации занимает значительное количество времени. Разработанный «Навигатор» (http://lib-os.ru/obrazovatelnye-resursy/navigator-oor-medicinskogo-soobshhestva/) предоставляет метаданные информационных ресурсов с открытым бесплатным доступом, что позволит представителям медицинского сообщества всех уровней образования и научной деятельности быстро и эффективно находить достоверные научные данные и рецензируемые источники информации.