Перейти к:

Сравнительная характеристика миелинизированных периартериальных нервов яичников человека на этапах онтогенеза

https://doi.org/10.34215/1609-1175-2025-1-59-65

Аннотация

Цель: сравнение миелоархитектоники нервов яичников плодов и новорожденных, женщин зрелого, пожилого и старческого возрастных периодов.

Материалы и методы. Исследование проведено на 158 сосудисто-нервных комплексах яичников плодов 32–40 недель и новорожденных, женщин зрелого, пожилого и старческого возрастных периодов. В данной работе использованы гистологические методы: метод окраски миелиновых волокон по Крутсай. Данные представлены в виде медиан и межквартильных интервалов. Различия между непрерывными переменными определяли при помощи критерия Манна – Уитни. Для оценки связи между переменными был применен метод ранговой корреляции Спирмена. P-value < 0,05 считалось статистически значимым.

Результаты. Миелоархитектоника нервов яичников характеризуется возрастными, количественными и качественными изменениями. Начало миелинизации нервов яичников определяется у плодов 37 недель гестации с появления миелинизированных волокон малого диаметра. У новорожденных отмечается увеличение общего количества волокон и появление волокон среднего диаметра. У женщин зрелого возраста отмечается увеличение общего количества миелинизированных волокон еще и за счет появления миелинизированных волокон большого диаметра. У женщин пожилого и старческого возрастов инволютивные изменения миелинового компонента в нервах яичников выражается в уменьшении численности миелинизированных волокон всех групп. Общее число миелинизированных волокон в нервах по сравнению с предыдущей возрастной группой уменьшается почти на 25%. В пожилом и старческом возрастах отмечается достоверное снижение общей численности миелинизированных волокон в нервах.

Заключение. Изучение возрастной динамики состава миелинизированных волокон в нервах характеризует развитие нервов яичников в частности и вегетативных нервов в целом. Знание анатомофизиологических особенностей яичников на этапах онтогенеза особенно важно как для морфологов, так и для практикующих врачей и открывает новые перспективы в профилактике и лечении заболеваний женской половой системы.

Ключевые слова

Для цитирования:

Жарова Н.В., Жариков Ю.О., Жаров Н.А., Савельев Г.А., Бабарзаи Ф., Орлюк М.А., Анискин Д.А., Жарикова Т.С. Сравнительная характеристика миелинизированных периартериальных нервов яичников человека на этапах онтогенеза. Тихоокеанский медицинский журнал. 2025;(1):59-65. https://doi.org/10.34215/1609-1175-2025-1-59-65

For citation:

Zharova N.V., Zharikov Yu.O., Zharov N.A., Savelyev G.A., Babarzai F., Orliuk M.A., Aniskin D.A., Zharikova T.S. Comparative analysis of myelinated periarterial nerves of human ovaries at different stages of ontogenesis. Pacific Medical Journal. 2025;(1):59-65. (In Russ.) https://doi.org/10.34215/1609-1175-2025-1-59-65

Сохранение репродуктивного здоровья женщины является одним из приоритетных направлений на современном этапе развития мировой медицины [1]. Репродуктивная система человека представляет собой функциональную систему, включающую центральные и периферические звенья, работающие по принципу обратной связи. В отличие от других жизненно важных систем человека, начинающих функционировать в антенатальном периоде, репродуктивная система женщины достигает оптимальной функциональной активности в период половозрелости, когда организм готов к воспроизводству потомства. Возможно, в ходе эволюции период функциональной активности репродуктивной системы генетически закодирован на возраст, оптимальный для зачатия, вынашивания и вскармливания ребенка [2].

Другой актуальной проблемой женского здоровья является ранняя менопауза. Прекращение функции яичников в среднем происходит в возрасте 45–55 лет. Она считается ранней, если возникает в возрасте от 40 до 44 лет, преждевременной – если до 40 лет. Согласно данным последних исследований, распространенность ранней менопаузы в мире составляет от 1,4 до 4,5%, а преждевременной – от 0,1 до 2,7% [3]. На протяжении онтогенеза количество миелиновых волокон и соотношение их калибров непостоянно [4]. В процессе старения организма происходит деградация и разрушение миелина и в дальнейшем гибель отдельных нервных волокон [5].

Изучение анатомо-физиологических особенностей яичников и возрастной динамики состава миелинизированных волокон в периартериальных нервах на этапах онтогенеза является значимым аспектом для морфологических дисциплин.

Цель исследования: изучение миелоархитектоники периартериальных нервов яичников в отдельных возрастных группах (плоды 37–40 недель, новорожденные, женщины зрелого возраста I и II периодов, пожилого и старческого возраста) и этапы ее становления.

Материалы и методы

Материалом для исследования послужили 158 сосудисто-нервных комплексов внутренних половых органов женщин, умерших от заболеваний, не связанных с патологией половых органов. Распределение анатомического материала проведено с учетом возрастной периодизации, принятой на 7-й Всесоюзной конференции по проблемам возрастной морфологии, физиологии и биохимии АПН СССР в Москве (1965). Весь материал был разделен на четыре возрастные группы. В первую группу были отнесены плоды (n= 9), во вторую – новорожденные (n = 9), в третью – женщины первого периода зрелого возраста (21–35 лет) (n = 18), в четвертую – женщины второго периода зрелого возраста (36–55 лет) (n = 21), пожилого (56–74 года) (n = 12) и старческого возраста (75–90 лет) (n = 10). Взятие материала проходило с двух сторон: справа и слева.

Изучение внутриствольного строения нервов яичников производилось с использованием окраски по методу Крутсай, описанного в книге «Внутриствольное строение периферических нервов» под редакцией А.Н. Максименкова (1963 г.). Также производилось измерение толщины периневрия нервов, осуществлялся подсчет нервов диаметром менее 70 мкм, так как они в большинстве случаев остаются неучтенными при препарировании. Производился подсчет общего количества миелинизированных волокон, а также волокон различных диаметров, которые были разделены на три группы в соответствии с классификацией А.Н. Максименкова (1963 г.): тонкие волокна – диаметром до 3,9 мкм, средние – от 4,0 до 6,9 мкм и крупные – от 7,0 мкм и более с помощью микрометрической сетки. Комплекс гистологических исследований осуществлялся на микроскопе «Olympus-BX-41» с использованием программ Olympus DP-Soft (Version 3:1) и Microsoft Excel. Компьютерно-графический и цифровой анализ полученных результатов осуществлялся на компьютере типа «Intel Pentium-4». Получено положительное заключение локального комитета по биоэтике ФГАОУ ВО Первый МГМУ имени И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет). Данные представлены в виде медиан и межквартильных интервалов. Различия между непрерывными переменными определяли при помощи критерия Манна – Уитни. Для оценки связи между переменными был применен метод ранговой корреляции Спирмена. Для статистического анализа использовали Statistica 10. P-value < 0,05 считалось статистически значимым. На основании полученных вариационно-статистических данных составлялись таблицы, диаграммы. Все данные, полученные в результате исследований, заносились в протоколы.

Результаты исследований

Результаты макромикроскопических исследований показали, что количество, положение, ход и распределение внеорганных периартериальных нервов яичников у плодов 32–40 недель гестации и новорожденных подвержены выраженной индивидуальной анатомической изменчивости. На всех изученных поперечных срезах сосудисто-нервных комплексов яичников преобладают немиелинизированные волокна (p = 0,68) – древнейший тип нервных волокон. Единичные миелинизированные волокна в нервах яичника впервые появляются у плодов 37 недель гестации. В спектре миелинизированных волокон нервов яичников у плодов 37–40 недель гестации и новорожденных основную массу составляют волокна малого диаметра 98–99%, остальные имеют средний диаметр – 1–2%.

У плодов 37–40 недель и новорожденных периартериальные нервы представлены преимущественно немиелинизированными волокнами с включением небольшого количества миелинизированных проводников. Суммарное количество миелинизированных волокон всех диаметров в нервах яичников у новорожденных в 1,4 раза больше (p = 0,023) по сравнению с плодами 37–40 недель. У новорожденных количество миелинизированных волокон среднего диаметра составляют 2,13% от общего числа волокон, у плодов – 0,85%. Волокна большого диаметра в периартериальных нервах яичников у плодов 32–40 недель и новорожденных отсутствуют. Увеличение численности миелинизированных волокон и изменение их качественного состава определяется у плодов, начиная с 38-й недели гестации, и у новорожденных. Суммарное количество миелинизированных волокон всех диаметров в данный период онтогенеза увеличивается в 1,8–2,2 раза (p = 0,001) по сравнению с плодами 37 недель и у новорожденных в 1,2–1,4 раза (p = 0,001) по сравнению с плодами 37–40 недель.

Проведенный корреляционный анализ показал, что суммарное количество миелинизированных волокон в нервах периартериальных сплетений находится в прямой умеренной зависимости от диаметра артерий (r = 0,6251, p = 0,0335). Анализ данных содержания миелинизированных волокон в нервах периартериальных сплетений яичниковой артерий выявил, что общее количество миелинизированных волокон на проксимальном уровне больше, чем на дистальном (p = 0,01). У плодов 37–40 недель общее количество миелинизированных волокон на проксимальном уровне яичниковой артерии составляет 40,22, на дистальном уровне яичниковой артерии – 16,55, у новорожденных – в среднем составляет 53,20 и 31,56 соответственно (p = 0,001) (рис. 1, 2).

Рис. 1. Миелинизированные нервные волокна в яичниковых нервах левой яичниковой артерии. Плод 37 недель.

Окраска по Крутсай. Ув. 200 (стрелкой указан периартериальный нерв яичника с миелинизированными нервными волокнами).

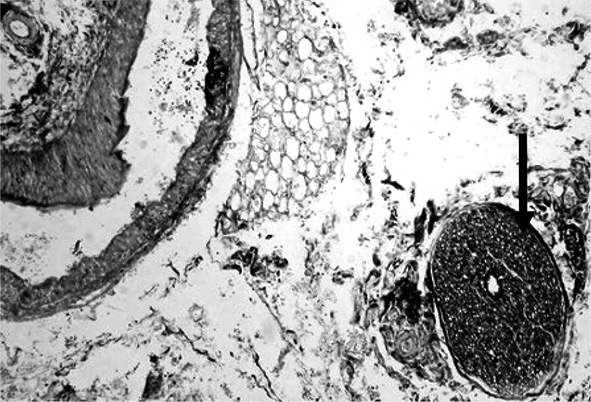

Рис. 2. Миелинизированные нервные волокна в нервах правой яичниковой артерии. Новорожденный 5 суток.

Окраска по Крутсай. Ув. 200 (стрелкой указан периартериальный нерв яичника с миелинизированными нервными волокнами).

На препаратах комплексов женщин зрелого возраста общее количество миелинизированных волокон периартериальных нервов яичниковых артерий составляет в среднем 151,6 волокна (41,8% от общего количества нервных волокон во всех периартериальных нервах яичниковых артерий). Среди миелинизированных проводников 94–95% имеют малый диаметр, средний диаметр – 3,5–4%, большой – 1,5–2%. Анализируя данные миелоархитектоники нервов периартериальных сплетений яичниковых артерий у женщин I и II периодов зрелого возраста, определено, что во II периоде отмечается незначительное уменьшение как общего количества миелинизированных волокон в среднем на 2,5%, так и уменьшение количества миелинизированных волокон всех категорий (рис. 3, 4).

Рис. 3. Миелинизированные нервные волокна в яичниковых нервах левой яичниковой артерии. Женщина 36 лет.

Окраска по Крутсай. Ув. 400 (стрелкой указан периартериальный нерв яичника с миелинизированными нервными волокнами).

Рис. 4. Миелинизированные нервные волокна в яичниковых нервах левой яичниковой артерии. Женщина 28 лет.

Окраска по Крутсай. Ув. 400 (стрелкой указан периартериальный нерв яичника с миелинизированными нервными волокнами).

Прослеживается фазность в тенденции количественного содержания миелинизированных волокон: первый этап характеризуется интенсивной продукцией миелинизированных нервных волокон, заключительный этап – не менее интенсивной убылью их количества (табл. 1). Убыль числа миелинизированных волокон связана с дегенерацией трофических центров данных проводников.

Таблица 1

Обобщенные показатели миелинизированных волокон в нервах периартериальных сплетений яичниковой артерии

Возраст | Общее число миелинизированных волокон | Тонкие | Средние | Толстые |

Плоды 37–40 недель | 38,27 (36,72–39,83) | 38,19 (36,66–39,72) | 0,08 (0,06–0,11) | – |

Новорожденные | 55,01 (52,89–57,11) | 54,84 (52,78–56,89) | 0,17 (0,11–0,22) | – |

I период зрелого возраста | 148,96 (146,31–151,61) | 141,65 (139,20–144,10) | 5,67 (5,47–5,88) | 1,64 (1,63–1,64) |

II период зрелого возраста | 145,85 (144,39–147,32) | 139,01 (137,40–140,60) | 5,17 (5,01–5,35) | 1,67 (1,64–1,71) |

Пожилой возраст | 112,24 (111,61–112,88) | 106,32 (106,11–106,53) | 4,77 (4,32–5,23) | 1,15 (1,12–1,18) |

Старческий возраст | 93,15 (91,94–94,37) | 87,73 (86,82–88,64) | 4,46 (4,15–4,78) | 0,96 (0,95–0,97) |

У женщин пожилого и старческого возрастов инволютивные изменения миелинового компонента в нервах яичников выражается в уменьшении численности миелинизированных волокон всех групп. Общее число миелинизированных волокон в нервах уменьшается по сравнению с предыдущей возрастной группой уменьшается почти на 25%. В пожилом и старческом возрастах отмечается достоверное снижение общей численности миелинизированных волокон в нервах. В старческом возрасте снова возрастает мера упорядоченности системы. Этот процесс происходит за счет сокращения в периартериальных нервах яичниковых артерий суммарного количества миелинизированных волокон и изменения по отдельным группам волокон. Доля толстых и средних волокон резко снижается, то есть за счет увеличения относительного содержания тонких волокон система становится столь же однородной, как и у новорожденных. Естественная денервация, происходящая за счет убыли в первую очередь высокодифференцированных проводников, придает системе связей яичниковых артерий черты деградации (рис. 5).

Рис. 5. Динамика инволютивных изменений миелинового компонента в нервах яичников среди всех возрастных групп (абсолютное количество миелинизированных волокон приведено по оси Y (вертикальная), возрастные периоды приведены по оси Х (горизонтальная)), (p = 0,001).

Обсуждение полученных данных

В период постнатального онтогенеза заметно увеличивается абсолютное число волокон среднего диаметра, а в большей степени – волокон толстого диаметра. У женщин зрелого возраста общее число миелинизированных волокон всех категорий в 3 раза больше, чем у новорожденных, и в 5 раз больше, чем у плодов. Миелинизированные волокна среднего диаметра служат переходным звеном для развития толстых миелинизированных проводников. Абсолютное количество миелинизированных волокон тонкого диаметра в периартериальных нервах у женщин пожилого и старческого возрастов соответственно в 1,3 и 2 раза меньше, чем у женщин зрелого возраста 2-го периода, при этом наиболее высокими темпами уменьшается количество толстых миелинизированных волокон – в 1,5 и 3 раза. Абсолютное количество миелинизированных волокон среднего диаметра в пожилом и старческом возрастах в 1,2 и 1,5 раза меньше, чем у женщин зрелого возраста. Как видно, эта категория волокон в период инволюции нервных связей яичников оказалась наиболее резистентной, если судить о ней по изменению показателей абсолютного и относительного количества содержания данных миелинизированных волокон.

В процессе постнатального развития периартериальные нервы яичниковых артерий проходят ряд этапов, на протяжении которых меняется их интегральная сущность: от системы, обладающей большей надежностью, большими резервами и компенсаторными возможностями, – у плодов к системе меньшей организованности, с ограниченными пластическими резервами, с возросшей возможностью искажения информации – у женщин зрелого возраста. Этот этап характеризуется наличием высокодифференцированных волокон толстого и среднего диаметра. Общее количество миелинизированных волокон в нервах периартериальных нервных сплетениях яичниковых артерий в I и II периодов зрелого возраста в среднем составляет соответственно 146,31–151,61 и 144,39–147,32 волокна при высоком коэффициенте вариации, что указывает на высокую индивидуальную вариабельность этого показателя за счет выраженной индивидуальной изменчивости. В спектре нервных волокон изученных нервов у женщин зрелого возраста преобладают немиелинизированные проводники. Среди миелинизированных проводников 94–95% имеют малый диаметр, средний диаметр – 3,5–4%, большой – 1,5–2%. В зрелом возрасте при рассмотрении суммарных показателей для I и II периодов (различия между ними статистически недостоверны) в нервах яичников отмечается снижение общего количества миелинизированных проводников всех размерных групп.

У женщин пожилого возраста общее количество миелинизированных волокон уменьшается и на фоне снижения количества миелинизированных волокон различных диаметров процентное содержание тонких волокон повышается до 95,7%, а средних и толстых снижается до 3,1 и 1,2% соответственно. Происходит значительное уменьшение количества миелинизированных волокон в нервах и составляет 82% от общего количества миелиновых волокон в зрелом возрасте.

У женщин старческого возраста общее количество миелинизированных волокон, а также число тонких, средних и толстых значительно уменьшается: общее количество миелинизированных волокон уменьшается до 93,15. Число тонких миелинизированных волокон уменьшается до 87,73, средних волокон – до 4,46, толстых – до 0,96.

Следовательно, можно предположить, что процессы продуктивного миелогенеза, начавшись у плодов 37 недель, завершаются в юношеском возрасте. Этап стабилизации миелинового компонента периартериальных нервов яичниковых артерий охватывает промежуток времени, начиная с конца юношеского возраста до зрелого возраста. Явления физиологической дегенерации миелинового компонента сегментарных нервов, выражающиеся как в снижении общей численности миелинизированных волокон, так и уменьшении количественных показателей миелинизированных волокон различной модальности, начинают отчетливо проявляться в конце зрелого возраста (II период).

Выводы

Результаты исследования показывают, что нервные связи яичников с возрастом претерпевают количественные и качественные изменения. Начало миелинизации нервов яичников определяется у плодов 37 недель гестации с появления миелинизированных волокон малого диаметра. У новорожденных отмечается увеличение общего количества волокон и появление волокон среднего диаметра. У женщин зрелого возраста отмечается увеличение общего количества миелинизированных волокон еще и за счет появления миелинизированных волокон большого диаметра. Общее количество миелинизированных волокон во всех возрастных группах больше справа, чем слева, на проксимальном уровне миелинизированных волокон больше, чем на дистальном уровне яичниковой артерии. У женщин пожилого и старческого возраста отмечается снижение общего количества миелинизированных волокон.

Конфликт интересов: авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей статьи.

Источник финансирования: авторы заявляют о финансировании проведенного исследования из собственных средств.

Участие авторов:

Разработка концепции и дизайна – НВЖ, ГАС

Сбор и обработка материала – НВЖ, НАЖ, ФБ, ЮОЖ

Статистическая обработка – ЮОЖ, ТСЖ, МАО, ДАА

Написание текста – НВЖ, ФБ, ТСЖ

Редактирование – НВЖ, ТСЖ

Список литературы

1. Bigambo FM, Wang D, Zhang Y, Mzava SM, Dai R, Wang X. Current situation of menstruation and gynecological diseases prevalence among Chinese women: a cross-sectional study. BMC Womens Health. 2022;22(1):270. doi: 10.1186/s12905-022-01860-5

2. Безнощенко Г.Б. Неоперативная гинекология: руководство для врачей / Г.Б. Безнощенко. – М.: Медицинская книга; Н. Новгород: Изд-во НГМА, 2001. – 392 с.

3. Leone T, Brown L, Gemmill A. Secular trends in premature and early menopause in low-income and middle-income countries. BMJ Glob Health. 2023; 8(6):e012312. doi: 10.1136/bmjgh-2023-012312

4. Копьева В.М., Вишневская К.А., Ермакова Н.И. Возрастные изменения морфометрических показателей миелиновых нервных волокон бедренно-полового нерва. Вестник Смоленской государственной медицинской академии, 2018;17:2:61–67.

5. Buyanova IS, Arsalidou M. Cerebral white matter myelination and relations to age, gender, and cognition: a selective review. Frontiers in Human Neuroscience. 2021;6:15:662031. doi: 10.3389/fnhum.2021.662031

Об авторах

Н. В. ЖароваРоссия

125009, Москва, Моховая улица, 11с10

Ю. О. Жариков

Россия

Жариков Юрий Олегович – канд. мед. наук, доцент, доцент кафедры анатомии и гистологии человека Института клинической медицины имени Н.В. Склифосовского,

125009, Москва, Моховая улица, 11с10

Н. А. Жаров

Россия

Москва

Г. А. Савельев

Россия

125009, Москва, Моховая улица, 11с10

Ф. Бабарзаи

Россия

125009, Москва, Моховая улица, 11с10

М. А. Орлюк

Россия

Москва

Д. А. Анискин

Россия

125009, Москва, Моховая улица, 11с10

Т. С. Жарикова

Россия

125009, Москва, Моховая улица, 11с10

Рецензия

Для цитирования:

Жарова Н.В., Жариков Ю.О., Жаров Н.А., Савельев Г.А., Бабарзаи Ф., Орлюк М.А., Анискин Д.А., Жарикова Т.С. Сравнительная характеристика миелинизированных периартериальных нервов яичников человека на этапах онтогенеза. Тихоокеанский медицинский журнал. 2025;(1):59-65. https://doi.org/10.34215/1609-1175-2025-1-59-65

For citation:

Zharova N.V., Zharikov Yu.O., Zharov N.A., Savelyev G.A., Babarzai F., Orliuk M.A., Aniskin D.A., Zharikova T.S. Comparative analysis of myelinated periarterial nerves of human ovaries at different stages of ontogenesis. Pacific Medical Journal. 2025;(1):59-65. (In Russ.) https://doi.org/10.34215/1609-1175-2025-1-59-65