Перейти к:

Малярия в Приморском крае с описанием случая эффективной терапии

https://doi.org/10.34215/1609-1175-2025-1-86-89

Аннотация

На территории Приморского края с 1997 по 2024 г. отмечено 64 случая малярии, из них 2 закончились летальным исходом, причинами которого стали позднее обращение пациентов и несвоевременно начатая терапия. Тропическая малярия регистрировалась чаще (51,5 ± 12,2%), чем трехдневная (45,3 ±12,2%). Территории риска по заражению малярией – Юго-Восточная Азия, Африка и ближнее зарубежье. Граждане России, посетившие эндемичные по малярии страны в качестве туристов или сотрудников отечественных и иностранных компаний, составили 86% заболевших. Малярия диагностирована преимущественно у мужчин (92,2 ± 6,6%). В статье приводится клиническое описание тяжелого случая завозной тропической малярии с благополучным исходом.

Для цитирования:

Попов А.Ф., Колпаков С.Л., Захарова Г.А., Ермоленко А.В., Верхотурова В.И., Павлюк М.В., Гафарова О.В., Лихонина О.Н., Туманова Н.С., Фрол О.С. Малярия в Приморском крае с описанием случая эффективной терапии. Тихоокеанский медицинский журнал. 2025;(1):86-89. https://doi.org/10.34215/1609-1175-2025-1-86-89

For citation:

Popov A.F., Kolpakov S.L., Zakharova G.A., Ermolenko A.V., Verkhoturova V.I., Pavlyuk M.V., Gafarova O.V., Likhonina O.N., Tumanova N.S., Frol O.S. Malaria in Primorsky Krai: A case of effective therapy. Pacific Medical Journal. 2025;(1):86-89. (In Russ.) https://doi.org/10.34215/1609-1175-2025-1-86-89

В России с 60-х годов XX века местные случаи малярии встречаются очень редко, и страна носит статус «свободной от малярии». Однако при несоблюдении мер профилактики на территориях эндемичных стран во время туристических и рабочих поездок возможно заражение. За последние 5 лет в Российской Федерации зарегистрировано 511 завозных случаев малярии. Показатель летальности заболевших достиг 4,5% [1].

В Приморском крае с 1997 по 2024 год выявлено 64 больных малярией. В двух случаях позднего обращения за медицинской помощью при тяжелой клинике болезнь закончилась летальным исходом (3,1%) [2][3]. Таким образом, в Приморском крае средний риск завоза составляет 2,4 случая в год со значимой вероятностью летального исхода при наличии отягчающих факторов.

В этиологической структуре диагностированных за 27 лет в Приморском крае больных выявлено 29 случаев трехдневной малярии (45,3 ± 12,2; q ≤ 0,05), 33 случая тропической малярии (51,5 ± 12,2; q ≤ 0,05), а в двух случаях вид плазмодия установить не удалось (3,1 ± 4,3; q ≤ 0,05).

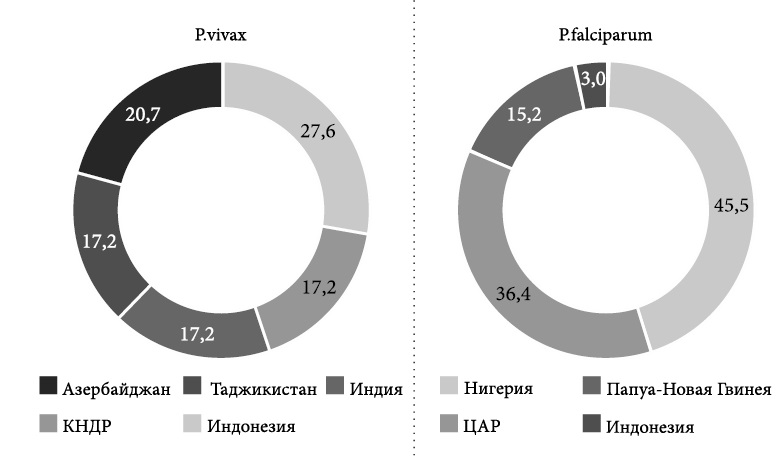

Трехдневная малярия завозилась из Азербайджана, Таджикистана, Индии, КНДР и Индонезии (рис. 1а). Тропическая малярия ввозилась из Нигерии, Центральноафриканской Республики, Папуа – Новой Гвинеи и Индонезии (рис. 1б).

Рис. 1. Страны-доноры малярии для жителей Приморского края [2][3].

В целом наибольшее число случаев малярии «импортировано» из Нигерии (26,6 ± 10,8%), Центрально- африканской Республики (18,8 ± 9,6%) и Азербайджана (12,5 ± 8,1) [4].

Из общего числа заболевших 85,9 + 8,5% (q ≤ 0,05) представляют российские граждане, посещавшие зарубежные страны в качестве туристов, а также работники отечественных и иностранных компаний. Остальные 14,1 ± 8,5% (q ≤ 0,05) составляли студенты из стран Юго-Восточной Азии и Африки и трудовые мигранты из стран ближнего зарубежья. Эпидемиологические исследования показали, что инфицирование возникало вследствие несоблюдения мер профилактики трудовыми мигрантами в период проживания или посещения страны-донора, либо из-за нарушения схемы химиопрофилактики туристами и лицами, посещающими эндемичные территории.

Возраст больных малярией в Приморском крае колеблется от 20 до 52 лет. Среди заболевших мужчины составляют 92,2 ± 6,6%, женщины – 7,8 ± 6,6% (q ≤ 0,05). Малярия диагностируется круглогодично, что определяет необходимость осуществления дифференциальной диагностики с учетом сезонности эндемичных для Приморья лихорадочных заболеваний.

Цель настоящего исследования – актуализировать проблему малярии в условиях глобализации эпидемического процесса, установить риски завоза инфекции и на основании этого повысить эффективность клинико-диагностической и лечебной работы.

Клинический случай

Приводим выписку из истории болезни пациента М., 35 лет, который поступил в Краевую клиническую инфекционную больницу (ККИБ) 13 октября 2024 года. Предъявлял жалобы на озноб, высокую температуру, выраженную головную боль, рвоту 1–2 раза в сутки на высоте лихорадки. Больной указал дату заболевания – 7 октября 2024 года. Начальные симптомы – лихорадка, потливость, подъем температуры до 38,5 °С. Принимал жаропонижающие препараты и отмечал кратковременные периоды снижения температуры. При обострении температура поднималась до 38–39,5 °С, сопровождалась ознобом, потливостью, слабостью.

12 октября с жалобами на острое заболевание вызвал бригаду скорой помощи. Доставлен во Владивостокскую клиническую больницу № 1. При рентгенологическом обследовании исключена пневмония. При ультразвуковом исследовании выявлено увеличение печени и селезенки. Кожные покровы больного желтушные. Общее исследование крови показало анемию и тромбоцитопению. При сборе эпидемиологического анамнеза установлено, что пациент с 2022 года периодически по работе выезжал в заграничные командировки в Центральную Африку. Химиопрофилактику малярии проводил нерегулярно. В госпитале по месту работы в Африке лечился от малярии не менее трех раз. Последний – в июле 2024 года. Направлен в ККИБ с подозрением на малярию.

При поступлении: температура 38,9 °С, умеренная желтушность и бледность кожных покровов, иктеричность склер. Грудная клетка правильной формы, равномерно участвует дыхании, частота дыхания 20 в мин, SpO2 – 99%. Дыхание в легких везикулярное, проводится равномерно. Артериальное давление – 105/65 мм рт. ст., тоны сердца ясные, пульс – 110 уд. в мин., удовлетворительного наполнения и напряжения. Язык влажный, слегка обложен белым налетом. Живот активно участвует в акте дыхания, мягкий, безболезненный при пальпации во всех отделах. Печень из-под реберной дуги выступает на 2,5–3,0 см, край безболезненный, слегка уплотнен. Пальпировался нижний полюс селезенки на 2,0 см ниже реберной дуги, уплотнен. Стул оформленный, 1 раз в сутки, без патологических примесей, диурез снижен.

В клиническом анализе крови: Нв – 91 г/л, эритроцитов – 3,04 ×10¹²/л, лейкоцитов – 3,3 × 10⁹/л, тромбоцитов – 135 × 10⁹/л, СОЭ – 62 мм/час. Общий билирубин – 76,2 мкмоль/л, прямой – 46 мкмоль/л, АЛАТ – 42 ЕД/л, АСАТ – 69 ЕД/л, мочевина – 11,5 ммоль/л, креатинин – 130 мкмоль/л. В толстой капле и мазке крови обнаружены Р. falciparum +++ (5000 кольцевидных трофозоитов в 1 мкл крови, единичные гаметоциты). В общем анализе мочи альбуминурия (3 г/л), гематурия (10–15 эритроцитов в поле зрения). На основе клиники, эпидемиологического анамнеза и результатов лабораторных исследований установлен диагноз тропическая малярия.

В связи с тяжелым течением, наличием полиорганной недостаточности и высокой паразитемией больной помещен в палату интенсивной терапии. Проведено этиотропное лечение: в первый день гидроксихлорохин 800 мг, далее в течение 5 дней по 400 мг в сутки во время приема пищи. На третий день присоединяется лечение мефлохином 1,5 г в два приема. Антибактериальная (цефтриаксон 2,0 г), дезинтоксикационная и симптоматическая терапия дополняли схему лечения.

На фоне проводимых мероприятий температура снижалась и 18 октября 2024 года нормализовалась. Однако паразитемия сохранилась на низком уровне: до 20 трофозоитов в 1 мкл, единичные гаметоциты. Обнаружение Р. falciparum через 5 дней от начала терапии свидетельствовало о его резистентности к противомалярийным препаратам. Поэтому в схему лечения добавлена комбинация дигидроартезинина и пиперахина в течение 3 дней. Это привело к элиминации плазмодиев из крови. Нормализовались клинические и биохимические показатели, размеры печени и селезенки уменьшились. На 7-е сутки лечения был получен положительный результат иммуноблоттинга на ВИЧ-инфекцию.

Диагноз: тропическая малярия, тяжелое рецидивирующее течение, осложненная печеночно-почечной недостаточностью, анемией; с сопутствующий ВИЧ-инфекцией.

Через 10 дней терапии с улучшением пациент выписан для дальнейшего обследования и лечения в СПИД-центре.

Заключение

Малярия – социально значимая инфекция, которую в России ликвидировали благодаря большому объему лечебных (на источники инфекции) и профилактических мероприятий. Однако при завозе с эндемичных территорий, несвоевременной диагностике она характеризуется тяжелой клиникой с летальными исходами. Возникает эпидемическая опасность формирования местных случаев. Отличить малярийную лихорадку и выбрать адекватную тактику лечения медицинским специалистам позволяет своевременная квалифицированная клиническая диагностика с учетом эпидемиологического анамнеза и результатов лабораторных исследований. В конечном счете она снижает тяжесть болезни, предотвращает смертельные исходы и устраняет возможность распространения.

Представленный клинический случай показал неадекватную химиопрофилактику в период пребывания в эндемичном очаге, позднее обращение за медицинской помощью, тяжелое течение малярии на отягощенном преморбидном фоне. Эффективность своевременной диагностики и адекватное лечение определили позитивную динамику лечения малярии у данного пациента.

Конфликт интересов: авторы декларируют отсутствие конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей статьи.

Источник финансирования: авторы заявляют о финансировании проведенного исследования из собственных средств.

Участие авторов:

Концепция и дизайн исследования – ПАФ, КСЛ

Сбор и обработка материала – ЗГА, ФОС, ЛОН, ГОВ, ПМА

Обработка источников литературы – ЗГА, ВВИ, ТНС

Написание текста – ПАФ, КСЛ, ЕСВ

Редактирование – ПАФ, КСЛ, ТНС

Список литературы

1. О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2023 году: Государственный доклад. Москва: Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. 2024; 364 с.

2. Полежайева Г.Ц., Скурихина Ю.Е, Дзюба Г.Т., Терещенко О.О., Решетняк Е.А. Малярия. Эпидемиологические особенности в Приморском крае. Тихоокеанский медицинский журнал. 2019;3;57–9. doi: 10.17238/PmJ1609-1175.2019.3.57-59

3. Попов А.Ф. Малярия / А.К. Токмалаев; А.Ф. Попов – Владивосток : Медицина ДВ, 2014; 120 с.

4. Попов А.Ф., Баранова А.М., Токмалаев А.К., Кожевникова Г.М. Малярия. Клиническая, лабораторная, эпидемиологическая диагностика и лечение. Под редакцией Сергиева В.П. М: Изд.МИА. 2018; 264 с.

Об авторах

А. Ф. ПоповРоссия

Владивосток

С. Л. Колпаков

Россия

Владивосток

Г. А. Захарова

Россия

Владивосток

А. В. Ермоленко

Россия

Владивосток

В. И. Верхотурова

Россия

Владивосток

М. В. Павлюк

Россия

Владивосток

О. В. Гафарова

Россия

Владивосток

О. Н. Лихонина

Россия

Владивосток

Н. С. Туманова

Россия

Туманова Наталья Сергеевна – канд. мед. наук, доцент школы медицины и наук о жизни,

690922, Приморский край, г. Владивосток, о. Русский, п. Аякс, 10

О. С. Фрол

Россия

690922, Приморский край, г. Владивосток, о. Русский, п. Аякс, 10

Рецензия

Для цитирования:

Попов А.Ф., Колпаков С.Л., Захарова Г.А., Ермоленко А.В., Верхотурова В.И., Павлюк М.В., Гафарова О.В., Лихонина О.Н., Туманова Н.С., Фрол О.С. Малярия в Приморском крае с описанием случая эффективной терапии. Тихоокеанский медицинский журнал. 2025;(1):86-89. https://doi.org/10.34215/1609-1175-2025-1-86-89

For citation:

Popov A.F., Kolpakov S.L., Zakharova G.A., Ermolenko A.V., Verkhoturova V.I., Pavlyuk M.V., Gafarova O.V., Likhonina O.N., Tumanova N.S., Frol O.S. Malaria in Primorsky Krai: A case of effective therapy. Pacific Medical Journal. 2025;(1):86-89. (In Russ.) https://doi.org/10.34215/1609-1175-2025-1-86-89