Перейти к:

Предикторы летальности у больных с ХСН на амбулаторном этапе

https://doi.org/10.34215/1609-1175-2025-2-61-67

Аннотация

Цель: оценить факторы, влияющие на летальность, у амбулаторных пациентов с хронической сердечной недостаточностью с сохранной и умеренно сниженной фракцией выброса левого желудочка за годичный период наблюдения на амбулаторном этапе. Материалы и методы. В открытое проспективное контролируемое нерандомизированное исследование включены 292 пациента, наблюдавшиеся в ГАУЗ ТО «Городская поликлиника № 8» г. Тюмени в 2021–2024 гг. Оценивалось 89 параметров, характеризующих сердечную недостаточность (выраженность структурных нарушений сердца, фракция выброса левого желудочка, шестиминутный тест ходьбы, уровень NT-proBNP и их динамика); коморбидную патологию; лекарственную терапию; проведение вакцинации в период исследования; психоэмоциональные характеристики (оценка баллов по госпитальной шкале HADS, тест Мориски–Грин, тест на выявление психотипа (DS-14), оценка способности к самопомощи согласно опроснику EHFScBS-9, самооценка когнитивного расстройства по опроснику Макнера и Кана). Результаты. В группе умерших были более высокий индекс массы тела (р = 0,034), более высокое количество баллов по шкале коморбидности Charlson (р = 0,001), более высокое количество баллов по шкале самопомощи (р = 0,015) и несколько меньший результат исходного шестиминутного теста ходьбы в метрах (р = 0,065). При анализе причин летального исхода за время наблюдения разработана прогностическая модель бинарной логистической регрессии. Для непрерывных переменных, выделенных в качестве факторов, проведен RОС-анализ. Заключение. Выделена группа пациентов с хронической сердечной недостаточностью с сохраненной фракцией выброса и хронической сердечной недостаточностью с умеренно сниженной фракцией выброса с повышенным шансом летального исхода за годичный период амбулаторного наблюдения: пациенты с 3–4 ФК ХСН, ожирением, баллами по шкале коморбидности Charlson более 4, с более низкой способностью к самопомощи и психотипом Д-личности

Ключевые слова

Для цитирования:

Волкова С.Ю., Алёхина М.Н., Боярская Е.А. Предикторы летальности у больных с ХСН на амбулаторном этапе. Тихоокеанский медицинский журнал. 2025;(2):61-67. https://doi.org/10.34215/1609-1175-2025-2-61-67

For citation:

Volkova S.Y., Alyokhina M.N., Boyarskaya E.A. Predictors of mortality in patients with chronic heart failure at the outpatient stage. Pacific Medical Journal. 2025;(2):61-67. (In Russ.) https://doi.org/10.34215/1609-1175-2025-2-61-67

В настоящее время не теряет своей актуальности проблема хронической сердечной недостаточности (ХСН). Рост числа пациентов с ХСН, возрастающая нагрузка на амбулаторное звено ставят вопросы о том, что можно еще сделать для лучшего ведения этих пациентов. Многие научные работы последних лет обращают более пристальное внимание на группу пациентов ХСН с сохранной систолической функцией (фракция выброса левого желудочка (ФВЛЖ) более 40%), поскольку эта форма встречается все чаще. Российский регистр ХСН и Российская часть исследования IMPROVEMENT показали, что среди лиц, находящихся под врачебным наблюдением, частота ХСН с сохраненной ФВЛЖ (ХСНсФВ) и ХСН с умеренно сниженной ФВЛЖ (ХСНунФВ) составила 78–84% [1]. По данным регистров GWTG-HF и ESC-HF-LT, среди этой категории пациентов ежегодно госпитализируется от 9,7 до 24,5%, а однолетняя летальность составляет 6,3–29,0 и 33,9% соответственно [2][3], что не намного ниже, чем для ХСН с низкой ФВЛЖ. Несмотря на наличие эффективных методов лечения «классической» ХСН с низкой ФВ ЛЖ (ХСНнФВ), подходы к терапии ХСН с сохраненной и умеренно сниженной ФВЛЖ остаются менее изученными и требуют дальнейшего развития. Основная масса этих пациентов наблюдается в амбулаторном звене. Так, в г. Тюмени (согласно приказу ДЗ ТО № 377 от 05.10.2021 г.) организованы кабинеты ХСН при городских поликлиниках. Анализируя эффективность амбулаторного наблюдения, мы не можем оценивать только традиционные факторы, но все большее внимание приходится обращать на хронические психологические факторы, которые реализуются в развитии патогенетического вектора «острый стресс – тревога – хроническая тревога – депрессия» с последующим влиянием на течение соматических заболеваний [4]. Оценивая влияние ряда факторов на исходы наблюдения амбулаторных пациентов за годичный период, в данной работе мы сконцентрировались на факторах, соотносящихся с летальностью.

Цель – оценить факторы, влияющие на летальность, у амбулаторных пациентов с хронической сердечной недостаточностью с сохранной и умеренно сниженной фракцией выброса левого желудочка за годичный период наблюдения на амбулаторном этапе

Материалы и методы

В открытое проспективное контролируемое нерандомизированное исследование включались пациенты, наблюдавшиеся амбулаторно в кабинете ХСН ГАУЗ ТО «Городская поликлиника № 8» г. Тюмени в 2021–2024 гг.

Критерии включения: установленный диагноз ХСН и информированное добровольное согласие. Критерии исключения: возраст менее 18 лет, наличие ФВ ЛЖ 40% и менее (по данным ЭхоКГ), отказ от участия в исследовании. Всем включенным в исследование проводились общепринятые методы клинического обследования, а также проведение ЭхоКГ с измерением ФВЛЖ по формуле Simpson; определение N-концевого фрагмента мозгового натрийуретического пропептида, оценка теста 6-минутной ходьбы, оценка баллов по госпитальной шкале тревоги и депрессии (HADS), проведение теста Мориски – Грин для определения приверженности к лечению, проведение теста на выявление психотипа (DS-14), оценка способности к самопомощи согласно опроснику Европейской шкалы оценки способности к самопомощи пациентов с сердечной недостаточностью (EHFScBS-9 (ШОССН-9), самооценка когнитивного расстройства по опроснику Макнера и Кана. Всем пациентам, включенным в исследование, назначалась оптимальная терапия для лечения сердечно-сосудистых заболеваний согласно Клиническим рекомендациям МЗ.

Оценка конечных точек исследования (летального исхода) проводилась на основе предоставленной медицинской документации.

Анализ данных проводился с использованием статистических пакетов IBM SPSS Statistics v.26 (разработчик – IBM Corporation). При создании базы данных использовался редактор электронных таблиц Microsoft Office Excel 2019. Тестирование параметров распределения проводилось при помощи критериев Колмогорова – Смирнова, асимметрии и эксцесса. Непрерывные переменные представлены в виде M ± m (среднее ± стандартная ошибка среднего) или Me (25–75‰) (медиана, интерквартильный размах (25-й и 75-й перцентиль) в зависимости от вида распределения (параметрического или непараметрического). Сравнение трех и более независимых групп по количественному показателю, имеющему нормальное распределение, выполнялось с помощью однофакторного дисперсионного анализа ANOVA. Изменения в динамике количественных переменных оценивали критерием Стьюдента для парных выборок. Для сравнения качественных переменных между группами использовали критерий χ2. В качестве количественной меры эффекта при сравнении относительных показателей нами использовался показатель отношения шансов (ОШ), который рассчитывался исходя из полученных таблиц сопряженности. С целью проецирования полученных значений ОШ на генеральную совокупность рассчитывались границы 95% доверительного интервала (95% ДИ), значимость фактора считалась доказанной в случае нахождения доверительного интервала за пределами границы, принимаемой за 1,0. Построение прогностической модели вероятности определенного исхода выполнялось при помощи метода бинарной логистической регрессии. Отбор независимых переменных производился методом пошаговой прямой селекции с использованием в качестве критерия исключения статистики Вальда. Статистическая значимость полученной модели определялась с помощью критерия χ2. Мерой определенности, указывающей на ту часть дисперсии, которая может быть объяснена с помощью логистической регрессии, служил коэффициент R2 Найджелкерка. Для оценки диагностической значимости количественных признаков при прогнозировании определенного исхода, в том числе вероятности наступления исхода, рассчитанной с помощью регрессионной модели, применялся метод анализа ROC-кривых. Для определения чувствительности и специфичности предикторов, порогов отсечения непрерывных количественных признаков использовали построение ROC и расчет AUC (площадь под кривой) со стандартной ошибкой и 95% доверительным интервалом (ДИ) и уровня статистической значимости. Разделяющее значение количественного признака в точке cut-off определялось по наивысшему значению индекса Юдена. Для проверки модели использовался тот же объем выборки, с отнесением каждого случая в предсказанную вероятность исхода согласно модели. В дальнейшем производилось построение четырехпольной таблицы сопряженности, с сопоставлением реального и предсказанного исхода и оценкой чувствительности и специфичности. Для всех проведенных анализов уровень статистической значимости различий установлен менее 0,05.

Исследование выполнено в соответствии с планом научно-исследовательских работ федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Тюменский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (ректор – д.м.н. И.М. Петров) в соответствии с положениями Конституции Российской Федерации, Хельсинкской декларации Всемирной медицинской ассоциации: «Этические принципы проведения научных медицинских исследований с участием человека в качестве субъекта, в том числе исследований биологических материалов» в ее пересмотренном варианте 2013 г., стандартами CONSORT и GCP и «Правилами клинической практики в Российской Федерации», утвержденными приказом Минздрава России от 01.04.2016 г. № 200н «Об утверждении правил надлежащей клинической практики». До включения в работу у всех участников научного исследования было получено письменное информированное согласие. Протокол исследования утвержден на заседании комиссии по биоэтике при ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России (протокол № 121 от 22.05.2024 г.).

Результаты исследования

Всего в исследование были включены 292 пациента (95 мужчин (32,5%) и 197 женщин (67,5%)), от 47 до 92 лет (средний возраст 71,8 ± 7,2 года). 13,7% пациентов отнесены к ХСН с умеренно сниженной фракцией выброса (ХСНунФВ), 86,3% – к ХСН с сохранной фракцией выброса (ХСНсФВ). Все пациенты отнесены к 1-й стадии ХСН согласно классификации Российского кардиологического общества 2023 г. Первому функциональному классу (ФК) ХСН соответствовало 8,6% наблюдавшихся, второму – 52,4%, третьему – 35,3%, четвертому – 3,8%.

Сопутствующая патология в 100% была представлена ишемической болезнью сердца (ИБС), в 98,3% сочетающихся с гипертонической болезнью (ГБ). У 23,6% был инфаркт миокарда (ИМ) в анамнезе, у 27,4% – операции реваскуляризации в анамнезе, у 12,7% – инсульт. Фибрилляция предсердий (ФП) выявлена у 36,6%, сахарный диабет (СД) – у 56,2%, ожирение – у 58,2%. Хроническая болезнь почек (ХБП) 3-й стадии и более была у 31,1% пациентов, при этом ХБП 5-й стадии в нашем исследовании не было, 4-я стадия ХБП была только у трех больных. У 6,2% установлена хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ), у 17,8% – анемия. 37,3% пациентов перенесли новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) до включения в исследование. Индекс коморбидности Charlson в нашем исследовании составил 3 [ 2; 4] балла, при этом у 120 пациентов (41,1%) был 4 и более баллов, достигая максимума до 9 баллов.

В таблице 1 представлена характеристика медикаментозной терапии, получаемой пациентами, по поводу ССЗ. В целом терапия соответствовала современным рекомендациям по лечению ХСН.

В течение года наблюдения летальный исход зафиксирован у 9 (3,1%) пациентов (1 мужчина и 8 женщин). Из них 2 пациента были исходно с ХСНунФВ и 7 – с ХСНсФВ, что составило 5% от ХСНунФВ и 2,8% от ХСНсФВ. Причинами сердечно-сосудистой смерти являлись в 5 случаях острая сердечная недостаточность (на фоне ОКС), в 4 – декомпенсация ХСН. У умерших пациентов были в 2 случаях предшествующие экстренные госпитализации (1 – декомпенсация ХСН, 1 – гематологические нарушения (анемия, тромбоцитопения), требующие заместительной терапии).

Проведена оценка факторов, влияющих на конечные точки исследования. Всего оценивалось 89 параметров, характеризующих сердечную недостаточность (выраженность структурных нарушений сердца, функциональные нарушения, ФВ ЛЖ, шестиминутный тест ходьбы (6ТХ), уровень NT-proBNP и их динамика); коморбидную патологию; лекарственную терапию; проведение вакцинации в период исследования; психоэмоциональные характеристики.

Для оценки показателей, влияющих на летальный исход, основная группа была разделена на группу 1 (умершие, n = 9) и группу 2 (выжившие, n = 283). В группе умерших были более высокий индекс массы тела (ИМТ) (33,9 ± 2,8 кг/м2 против 31,5 ± 6,1 кг/м2 в группе выживших, р = 0,034), более высокое количество баллов по шкале коморбидности Charlson (5 [ 4; 6] баллов против 3 [ 2; 4], р = 0,001), более высокое количество баллов по шкале самопомощи (33 [ 30; 36] баллов против 31 [ 25; 35], р = 0,015) и несколько меньший результат исходного 6ТХ в метрах (218,0 [ 146,3; 353,8] м против 315,0 [ 245,3; 385,0] м, р = 0,065). С 3 и 4 ФК ХСН в группе умерших было 77,8% против 37,8% в группе выживших (р = 0,008).

Для качественных показателей определено отношение шансов с 95% доверительным интервалом. В группе умерших 88,9% были с ожирением против 56,9% в группе выживших (р = 0,055, ОШ = 5,9, 95% ДИ = (0,74–48,3). Также 4 ФК ХСН изначально был у 22,2% в группе умерших против 3,2% в группе выживших пациентов (р = 0,008, ОШ = 8,7, 95% ДИ = (1,6–47,9).

При анализе причин летального исхода за время наблюдения разработана прогностическая модель бинарной логистической регрессии с отбором факторов методом исключения. Характеристика регрессионной функции представлена в таблице 2.

Полученная модель была статистически значимой (p = 0,007), R2 Найджелкерк = 0,841. Площадь под ROC-кривой составила 0,872 ± 0,24, что говорит об очень хорошем качестве модели. Чувствительность и специфичность 66,7 и 87,6% соответственно.

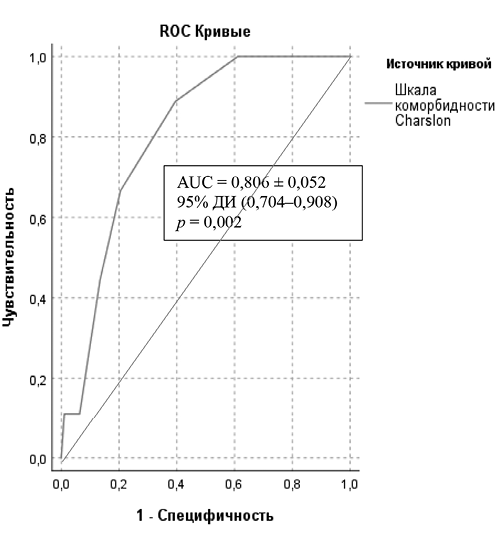

Для непрерывных переменных (шкалы), выделенных в качестве факторов, при проведении логистического анализа проведен RОС-анализ. Графический результат для шкалы коморбидности Charlson представлен на рисунке.

Площадь под RОС-кривой составила 0,806 ± 0,052, 95% ДИ (0,704–0,908), что говорит о хорошем качестве модели (р = 0,002). Точка разделения – 4 балла (чувствительность –78%; специфичность – 70%).

Таблица 1

Характеристика медикаментозной терапии за период 12-месячного наблюдения на амбулаторном этапе в общей группе

Группа препаратов | Общая группа n = 292 | |

Количество | % | |

Группа ингибиторов РААС (всего): | 272 | 93,2 |

· АРНИ | 11 | 3,8 |

· ИАПФ | 103 | 35,3 |

· АРА | 158 | 54,1 |

Верошпирон (спиронолактон) | 145 | 49,7 |

Бета-блокаторы | 226 | 77,4 |

Ивабрадин | 2 | 0,7 |

Блокаторы Са-каналов | ||

· дигидропирединовые | 146 | 50,0 |

· недигидропирединовые | 0 | 0 |

Диуретики (всего) | 250 | 85,6 |

· петлевые | 235 | 80,5 |

· тиазидные | 15 | 5,1 |

Антиагреганты | ||

· ацетилсалициловая кислота | 141 | 48,3 |

· клопидогрел | 36 | 12,3 |

· двойная антитромбоцитарная терапия | 7 | 2,4 |

Антикоагулянты (все) | 114 | 39,0 |

· варфарин | 29 | 9.9 |

· НОАК | 85 | 19,1 |

Сердечные гликозиды (дигоксин) | 37 | 12,7 |

Статины | 287 | 98,3 |

Антиаритмики 3-го класса (амиодарон) | 31 | 10,6 |

Сахароснижающие препараты | ||

Инсулины | 31 | 10,6 |

Пероральные сахароснижающие | 58 | 19,9 |

иНГКТ-2 | 75 | 25,7 |

Цитопротекторы (триметазидин) | 250 | 85,6 |

Нитраты | 74 | 25,3 |

Вакцинация от COVID-19 | 155 | 53,1 |

Вакцинация от гриппа | 151 | 51,7 |

РААС – ренин-ангиотензин-альдостероновая система; иАПФ – ингибитор ангиотензинпревращающего фермента;

АРНИ – ангиотензиновых рецепторов и неприлизина ингибитор; АРА – антагонист рецепторов к ангиотензину II,

АМКР – антагонист минералокортикоидных рецепторов; иНГКТ-2 – ингибиторы натрий-глюкозного котранспортера 2-го типа,

НОАК – «новые» оральные антикоагулянты.

Таблица 2

Характеристики факторов логистической регрессии, соотносящихся с летальным исходом за период 12-месячного наблюдения на амбулаторном этапе

Наименование фактора | Коэффициент регрессии | Ср. квадр. ошибка | p | ОШ (95% ДИ) |

Баллы по шкале коморбидности Charlson | 0,52 | 0,20 | < 0,0001 | 1,68 (1,14–2,49) |

Тип Д | 17,69 | 0,0001 | < 0,0001 | 47944140,1 (47944140,1–47944140,1) |

Константа | -23,27 | 1,15 | < 0,0001 |

Рис. ROC-кривая прогностической функции шкалы коморбидности Charlson для оценки летального исхода за период 12-месячного наблюдения на амбулаторном этапе.

Обсуждение полученных данных

За год наблюдения умерло 9 пациентов из 292 (3,1%). Регистр Европейского общества кардиологов показал, что годичная смертность для пациентов с ХСНунФВ составляет 7,6%, а для пациентов с ХСНсФВ – 6,3% [5]. Уровень смертности, представленный в нашем исследовании, существенно ниже, чем в ряде исследований, но также подтверждает то, что выживаемость больных с ХСНсФВ несколько выше, чем пациентов с ХСНунФВ [6].

Оценивая ряд факторов, влияющих на летальный исход, можно отметить, что они характеризовали группу умерших как группу более «тяжелых» пациентов. Многочисленные исследования показывают более выраженную связь с госпитализациями по поводу ХСН, в том числе повторными, летальностью (как краткосрочной, так и долгосрочной) у пациентов с ФК 3–4 ХСН вне зависимости от ФВЛЖ [7]. Годичная летальность среди данной группы пациентов составляла до 10%. По данным исследования ЭПОХА-ХСН, медиана дожития пациентов с ФК 3–4 составляет 3,8 года, что в два с лишним раза меньше, чем у пациентов 1–2 ФК (8,4 года) [6].

Был выделен ряд факторов, увеличивающих риск летального исхода. Проведенные исследования показывают, что 74% пациентов имеют, как правило, одно коморбидное заболевание помимо заболевания, явившегося причиной ХСН, остальные 26% имеют два и более коморбидных заболевания [8]. К коморбидным состояниям, являющимся предикторами неблагоприятных исходов ХСН, как правило, чаще всего относят хроническую болезнь почек, атеросклеротические поражения артерий различных бассейнов, сахарный диабет, фибрилляцию и трепетание предсердий, анемию [9]. В нашем исследовании одним из значимых факторов явилось ожирение, которое повышало риск летального исхода примерно в 6 раз, что противоречит данным ряда исследований, где более низкий индекс массы тела был связан со смертностью у пациентов с ХСН независимо от ФВЛЖ [5]. Но субанализ клинического исследования I-PRESERVE, проведенный более чем у 4000 пациентов с ХСНсФВ, показал U-образную взаимосвязь между ИМТ и первичной суммарной конечной точкой смертности от всех причин и госпитализаций, связанных с ХСН. Скорректированный риск смертности был значительно выше у пациентов с ИМТ ≥ 35 кг/м2 и пациентов с ИМТ < 23,5 кг/м2 по сравнению с другими категориями ИМТ [10]. Несомненно, жировая ткань играет определенную роль в патогенезе ХСН, так как инкретирует несколько гуморальных компонентов РААС, в основном ангиотензиноген. Реализация кардиотропного действия жировой ткани осуществляется за счет ее паракринной и эндокринной активности. Биомолекулярные исследования на людях показали, что эпикардиальная жировая ткань является метаболически активным и важным источником про- и антивоспалительных адипокинов. Также жировая ткань, активируя РААС, приводит к гиперсимпатикотонии, которая определяется у большинства больных с выраженным ожирением [11].

Не оказала в нашем исследовании статистически значимого влияния группа факторов, связанных с лекарственным воздействием.

Одним из важных факторов в профилактике неблагоприятных исходов у больных с ХСН, особенно на амбулаторном этапе, является способность пациента к самоконтролю и самопомощи. Для больных с ХСН развитие навыков к самопомощи приобретает принципиальное значение, так как крайне важно донести до пациентов с ХСН необходимость проведения ежедневного мониторинга и самоконтроля за симптомами заболевания. Оценка способности к самопомощи включена в современные Клинические рекомендации по ХСН, в том числе и по ведению пациентов в амбулаторных условиях [12]. Для оценки способности пациентов с ХСН к самопомощи была предложена Европейская шкала оценки способности к самопомощи пациентов с СН (European Heart Failure Self-Care Behavior Scale, EHFScBS). В 2016 г. эта шкала была валидизирована для русскоязычной версии [13]. Согласно этой шкале, чем больше баллов, тем меньше способность пациента к самопомощи. В нашем исследовании по шкале самопомощи большее количество баллов было в группе с летальным исходом. В работе испанских ученых было показано, что ухудшение самопомощи, измеренное с помощью EHFScBS-9, является независимым предиктором госпитализации и смертности у пациентов с сердечной недостаточностью. В этом исследовании более низкие баллы EHFScBS-9 (лучший уход за собой) были связаны с более низким риском смерти от всех причин, сердечно-сосудистой смерти и госпитализации по поводу Также в этом исследовании было отмечено, что для EHFScB-9 нет стандартов относительно того, сколько баллов можно рассматривать как высокий балл, а сколько – как средний [14].

Новый фактор, выявленный по результатам ре-грессионного анализа и повышающий возможность достижения летального исхода в многократное количество раз (фактически обладающий абсолютной значимостью) – это наличие типа Д личности. Ведущим паттерном типа Д наряду с повышенной тревожностью и раздражительностью является «негативная аффективность» (тенденция испытывать отрицательные эмоции) и «социальная ингибированность» (тенденция к подавлению проявлений эмоций или поведения в межличностных взаимодействиях). Типологические особенности личности типа Д способствуют формированию хронического нервно-психического напряжения, проявляющегося невротическими расстройствами и поведенческими аномалиями с последующим развитием соматических и психосоматических заболеваний. Тип Д личности способствует активизации симпатоадреналовой системы, являющейся одним из патогенетических механизмов формирования ХСН, а также ассоциируется с повышенным уровнем провоспалительных цитокинов, что имеет важное значение в патогенезе ХСНсФВ и ХСНунФВ. Исследования показали, что тип Д является независимым предиктором полугодичной летальности у больных ХСН. Результаты исследований пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями неизменно соотносят личность типа Д с низкой приверженностью приему препаратов, соблюдению физических нагрузок, диетических мероприятий, а также несвоевременным обращением за медицинской помощью [15].

Заключение

Суммируя полученные данные, обращаем внимание на выделение группы из числа пациентов с ХСНсФВ и ХСНунФВ с повышенным шансом летального исхода за годичный период амбулаторного наблюдения. Таковыми являются пациенты с 3–4 ФК ХСН, ожирением, баллами по шкале коморбидности более 4, с более низкой способностью к самопомощи и психотипом Д личности.

Таким образом, проведенное исследование показало, что при оценке факторов риска, приводящих к летальному исходу, необходимо обращать внимание не только на ФВЛЖ, тяжесть состояния пациентов и коморбидную патологию, но и на хронические психологические факторы, в том числе наличие психотипа Д личности, а также оценивать приверженность пациентов к терапии и способность к выполнению врачебных назначений.

Список литературы

1. Гаврюшина С.В., Агеев Ф.Т. Сердечная недостаточность с сохраненной фракцией выброса левого желудочка: эпидемиология, портрет больного, клиника, диагностика. Кардиология. 2018;58(4S):55–64. doi: 10.18087/cardio.2467

2. Powell-Wiley T, Ngwa J, Kebede S, Lu D, Schulte P, Bhatt D, Yancy C, Fonarow G, Albert M. Impact of Body Mass Index on Heart Failure by Race/Ethnicity From the Get With The Guidelines – Heart Failure (GWTG–HF) Registry. JACC: Heart Failure. 2018;6(3):233–242. doi: 10.1016/j.jchf.2017.11.011

3. Crespo-Leiro M, Anker S, Maggioni A, Coats A, Filippatos G, Ruschitzka F, Ferrari R, Piepoli M, Jimenez J, Metra M, Fonseca C, Hradec J, Amir O, Logeart D, Dahlström U, Merkely B, Drozdz J, Goncalvesova E, Hassanein M, Chioncel O, Lainscak M, Seferovic P, Tousoulis D, Kavoliuniene A, Fruhwald F, Fazlibegovic E, Temizhan A, Gatzov P, Erglis A, Laroche C, Mebaza A. European Society of Cardiology Heart Failure Long-Term Registry (ESC-HF-LT): 1-year follow-up outcomesand differences across regions. Eur J Heart Fail. 2016;18(6):613–625. doi: 10.1002/ejhf.566

4. Сумин А.Н., Райх О.И., Индукаева Е.В., Артамонова Г.В. Распространенность типа личности «Д» и связь с наличием и факторами риска сердечно-сосудистых заболеваний по данным исследования «Эссе» в Кемеровской области. Рациональная фармакотерапия в кардиологии. 2015;11(3):261–266.

5. Chioncel O, Lainscak M, Seferovic PM, Anker SD, Crespo-Leiro M, Harjola V, Parissis J, Laroche C, Piepoli MF, Fonseca C, Mebazaa A, Lund L, Ambrosio GA, Coats AJ, Ferrari R, Ruschitzka F, Maggioni AP, Filippatos G. Epidemiology and oneyear outcomes in patients with chronic heart failure and preserved, mid-range and reduced ejection fraction: an analysis of the ESC Heart Failure Long-Term Registry. Eur J Heart Fail. 2017;19:1574–1585. doi: 10.1002/ejhf.813

6. Поляков Д.C., Фомин И.В., Беленков Ю.Н., Мареев В.Ю., Агеев Ф.Т., Артемьева Е.Г. Бадин Ю.В., Бакулина Е.В., Виноградова Н.Г., Галявич А.С., Ионова Т.С., Камалов Г.М., Кечеджиева С.Г., Козиолова Н.А., Маленкова В.Ю., Мальчикова С.В., Мареев Ю.В., Смирнова Е.А., Тарловская Е.И., Щербинина Е.В., Якушин С.С. Хроническая сердечная недостаточность в Российской Федерации: что изменилось за 20 лет наблюдения? Результаты исследования ЭПОХА–ХСН. Кардиология. 2021;61(4):4–14.

7. Inacio H, De Carvalho A, De Carvalho CJ, Maia A, Durão-Carvalho G, Duarte J, Rodrigues C, Araújo I, Henriques C, Fonseca C. Real-Life Data on Readmissions of Worsening Heart Failure Outpatients in a Heart Failure Clinic. Cureus. 2023;15(2): e35611. doi: 10.7759/cureus.35611

8. Айрапетян А.А., Лазарева Н.В., Рейтблат О.М., Межонов Е.М., Сорокин Е.В., Принтс Ю.Ш., Жиров И.В., Терещенко С.Н., Бойцов С.А. Коморбидные состояния у пациентов с хронической сердечной недостаточностью (по данным регистра хронической сердечной недостаточности в Тюменской области). Consilium Medicum. 2023;25(10):685–692.

9. Шляхто Е.В., Беленков Ю.Н., Бойцов С.А., Виллевальде С.В., Галявич А.С., Глезер М.Г., Звартау Н.Э., Кобалава Ж.Д., Лопатин Ю.М., Мареев В.Ю., Терещенко С.Н., Фомин И.В., Барбараш О.Л., Виноградова Н.Г., Дупляков Д.В., Жиров И.В., Космачева Е.Д., Невзорова В.А., Рейтблат О.М., Соловьева А.Е., Зорина Е.А. Проспективное наблюдательное многоцентровое регистровое исследование пациентов с хронической сердечной недостаточностью в Российской Федерации (ПРИОРИТЕТ-ХСН): обоснование, цели и дизайн исследования. Российский кардиологический журнал. 2023;28(6):5456.

10. Haass M, Kitzman DW, Anand IS, Miller A, Zile MR, Massie BM, Carson PE. Body mass index and adverse cardiovascular outcomes in heart failure patients with preserved ejection fraction: results from the irbesartan in heart failure with preserved ejection fraction (I-PRESERVE) trial. Circ Heart Fail. 2011;4:324–31. doi: 10.1161/CIRCHEARTFAILURE.110.959890

11. Гиоева З.М., Богданов А.Р., Залетова Т.С., Богданова А.А. Ожирение как фактор риска развития хронической сердечной недостаточности (литературный обзор). Доктор. Ру. 2017;10(139):21–5.

12. Бойцов С.А., Агеев Ф.Т., Бланкова З.Н., Свирида О.Н., Беграмбекова Ю.Л. Методические рекомендации для медицинских сестер кабинета больных с хронической сердечной недостаточностью. Кардиоваскулярная терапия и профилактика. 2021;20(1):2754.

13. Лопатин Ю.М., Гребенникова А.А., Беграмбекова Ю.Л. Надежность и дискриминантная валидность Российской версии Европейской шкалы оценки способности к самопомощи пациентов с сердечной недостаточностью. Российский кардиологический журнал. 2016;(8):14–19.

14. Calero-Molina E, Hidalgo E, Rosenfeld L, Verdú-Rotellar JM, Verdú-Soriano J, Garay A, Alcoberro L, Jimenez-Marrero S, Garcimartin P, Yun S, Guerrero C, Moliner P, Delso C, Alcober L, Enjuanes C, Comin-Colet J. The relationship between self-care, long-term mortality, and heart failure hospitalization: insights from a real-world cohort study. Eur J Cardiovasc Nurs. 2022 Mar 3;21(2):116–126. doi: 10.1093/eurjcn/zvab011

15. Kessing D, Denollet J, Widdershoven J, Kupper N. Psychological Determinants of Heart Failure Self-Care: Systematic Review and Meta-Analysis. Psychosom Med. 2016;78(4):412–31. doi: 10.1097/PSY.0000000000000270

Об авторах

С.. Ю. ВолковаРоссия

Волкова Светлана Юрьевна – д-р мед. наук, доцент, профессор кафедры госпитальной терапии с курсом эндокринологии

625023, г. Тюмень, ул. Одесская, 54

М. Н. Алёхина

Россия

625023, г. Тюмень, ул. Одесская, 54

Е. А. Боярская

Россия

625023, г. Тюмень, ул. Одесская, 54

Рецензия

Для цитирования:

Волкова С.Ю., Алёхина М.Н., Боярская Е.А. Предикторы летальности у больных с ХСН на амбулаторном этапе. Тихоокеанский медицинский журнал. 2025;(2):61-67. https://doi.org/10.34215/1609-1175-2025-2-61-67

For citation:

Volkova S.Y., Alyokhina M.N., Boyarskaya E.A. Predictors of mortality in patients with chronic heart failure at the outpatient stage. Pacific Medical Journal. 2025;(2):61-67. (In Russ.) https://doi.org/10.34215/1609-1175-2025-2-61-67