ПЕРЕДОВАЯ СТАТЬЯ

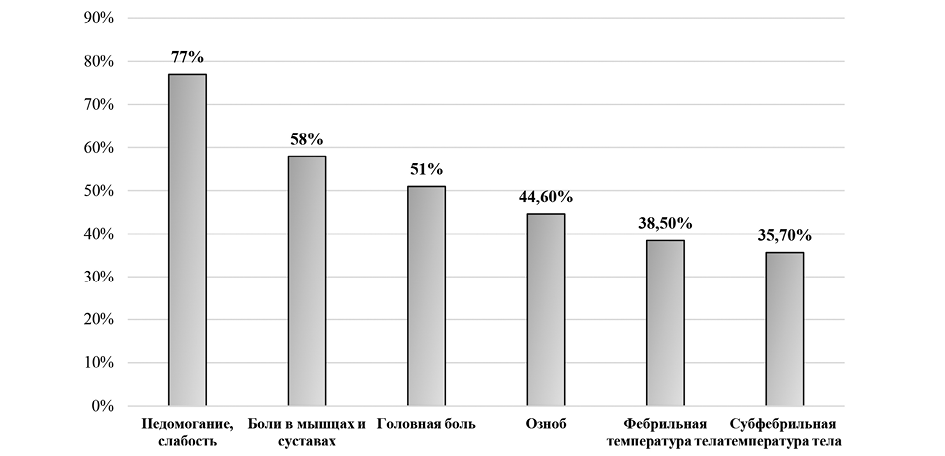

Цель – оценить клинические, физические и ментальные аспекты состояния здоровья студентов высших учебных заведений после вакцинации от SARS-CoV-2 в условиях пандемии COVID-19. Материалы и методы. В 2021 году в г. Владивостоке проведено обсервационное исследование студентов, вакцинированных от SARS-CoV-2 в условиях пандемии COVID-19. Всего участвовало 400 человек: 200 студентов из открытого и 200 – из закрытого коллективов высших образовательных учебных учреждений, средний возраст составил 21,5 ± 1,5 и 19,66 ± 1,3 года соответственно. Все участники являлись условно здоровыми и были привиты вакциной «Спутник Лайт». Исследование длилось 1 месяц, оценивались клинические, физические и ментальные аспекты состояния здоровья после вакцинации, для оценки качества жизни использовался опросник SF-36. Статистическая обработка проводилась в Microsoft Excel и Statistica 8. Результаты. Анализ результатов опроса, проведенного с использованием опросника SF-36, показал, что у студентов закрытого учебного заведения, прошедших вакцинацию от SARS-CoV-2, наблюдались более высокие показатели физического и ментального здоровья, чем у их сверстников из открытого образовательного учреждения. Заключение. Результаты исследования показали положительное влияние вакцинации на физическое и ментальное здоровье студентов независимо от типа учебного учреждения. Однако для полной оценки эффективности необходим анализ индивидуальных особенностей каждого студента и их психоэмоционального окружения до вакцинации. Группа контроля, которая не была вакцинирована, показала снижение показателей физического и ментального здоровья, что говорит о важности вакцинации для поддержания здоровья и предотвращения осложнений при COVID-19

ОБЗОРЫ

Статья посвящена проблеме диагностики нарушений локомоторных функций у пожилых людей. В обзоре представлены методы диагностики локомотивного синдрома, базирующиеся на результатах анкетирования, оценке физических возможностей. Определен круг инструментальных методов, потенциально пригодных для диагностики у лиц пожилого и старческого возраста. Проведен критический анализ диагностической значимости скрининговых опросников, физикальных методов исследования. В настоящее время отсутствуют общепринятые и валидированные диагностические методы. На основе анализа литературы показано, что, несмотря на наличие различных методов диагностики локомотивного синдрома, существует потребность в комплексном инструменте, который сможет адекватно учесть весь спектр его компонентов.

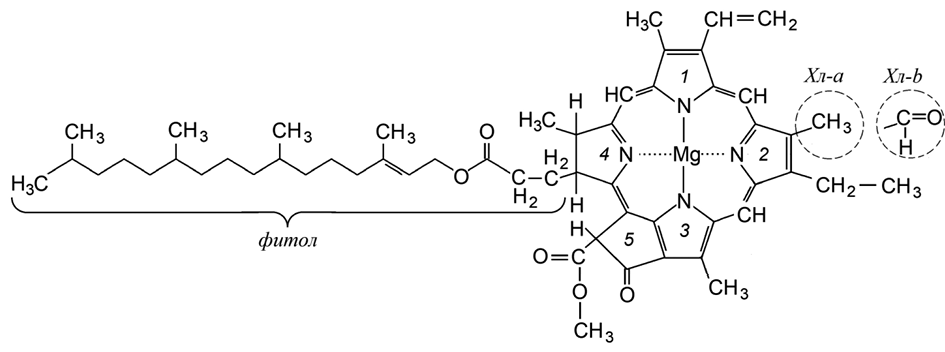

Хлорофиллы – пигменты зеленых растений с антиоксидантной активностью – снижают риски хронических заболеваний. В обзоре суммированы данные о лечебно-профилактических эффектах хлорофиллов. Обогащенная хлорофиллами диета оказывает широкий спектр противоракового действия. Хлорофиллы защищают от окислительных повреждений дофаминэргические нейроны головного мозга и снижают выраженность нейродегенеративных расстройств при болезнях Альцгеймера и Паркинсона. Хлорофиллы индуцируют апоптоз адипоцитов и могут использоваться как средства профилактики развития ожирения. Однако метаболические пути хлорофиллов при употреблении с пищей и переваривании в желудочно-кишечном тракте изучены недостаточно. Хлорофиллы малоустойчивы и подвергаются деградации при переработке и хранении растительного сырья. В будущих исследованиях необходимы сопоставления терапевтических эффективностей хлорофиллов и соответствующих лекарственных препаратов в клинических условиях

В статье рассматривается эволюция подходов к лечению гепатоцеллюлярной карциномы (ГЦК). Обсуждаются основные методы лечения рака печени, включая хирургические вмешательства, резекционные способы, трансплантацию печени, а также ряд неинвазивных методов, включая радиочастотную абляцию и трансартериальную химиоэмболизацию. Лечение ГЦК – сложная междисциплинарная и многоплановая задача, при этом хирургическое лечение на сегодня является единственным методом, потенциально излечивающим пациента. За последние два десятилетия был сделан огромный шаг вперед в лечении ГЦК в основном в области как лекарственного, так и хирургического лечения. Арсенал методов лечения ГЦК значительно расширился и включает как традиционные и малоинвазивные хирургические вмешательства, так и таргетные и иммунотерапевтические подходы. РЧА позволяет эффективно и воспроизводимо контролировать локальные опухоли с минимальной травматичностью при ГЦК небольших размеров и метастазами и является предпочтительным вариантом лечения на ранней стадии ГЦК. Благодаря потенциалу ультраселективной химиоэмболизации для лечения небольших по размеру ГЦК, включая гиповаскулярные участки опухоли, данный метод может заменить хирургическую резекцию и РЧА у отдельных пациентов с ГЦК стадий BCLC 0 и A. Из-за коварного малосимптомного развития ГЦК на момент первичного установления диагноза менее 30% пациентов являются кандидатами на радикальное лечение. Системная терапия является надеждой на лечение пациентов со среднепрогрессирующей ГЦК. Сложный патогенез ГЦК вдохновил исследователей на поиск различных биомолекулярных таргетных терапий, направленных на конкретные мишени. Правильное понимание молекулярного механизма возникновения ГЦК является ключом к поиску эффективной таргетной терапии. Значительные клинические преимущества в системной терапии демонстрируются в случаях комбинации таргетных препаратов с иммунотерапией, при этом последовательное лечение несколькими препаратами обеспечивает удовлетворительную выживаемость при прогрессирующей ГЦК. Выбор тактики лечения должен быть индивидуализирован с учетом стадии заболевания, общего состояния пациента и сопутствующих патологий. Важными аспектами остаются своевременная профилактика, ранняя диагностика, комплексный подход и доступность новых методов лечения

Современный комплексный метод терапии пародонтита – результат многолетних лабораторных и клинических исследований, проводившихся во множестве стран мира, чье применение до недавнего времени было единственным доказанно верным решением со стороны лечащего врача. Но давно замеченная специалистами проблема развивающейся у патогенных микроорганизмов резистентности к применяемым антибиотическим препаратам достигла воистину пугающих масштабов за последние несколько лет, глубоко затронув собой многие области медицины. Особое отражение она нашла в лечении пародонтита, где фактическое выпадение ключевой по своему значению этиотропной терапии значительно снизило эффективность всего комплекса, обострив ранее скомпенсированные недостатки и побочные эффекты. В этой связи пародонтологи вынуждены искать новые методы антимикробной и репаративной терапии. В этих поисках их внимание все чаще обращается к применению световых физиотерапевтических методов лечения, чьи терапевтические эффекты были давно отмечены, но не подвергались в должной мере изучению и клиническому тестированию. Целью данного исследования является рассмотрение эффектов применения низкоуровневых лазеров в качестве источников света возбуждения в фотодинамической терапии (ФДТ) для лечения пациентов с пародонтитом. Основное внимание будет уделяться изучению подтвержденных эффектов светового воздействия низкоуровневых лазеров и продуктов фотохимических реакций на иммунные и соединительнотканные клетки человеческого организма и их значение в разрешении патологических процессов в пародонте. Исследование также направлено на освещение преимуществ сочетанного применения данной методики с конвенциальными методами комплексной терапии пародонтита, рассматривая выявленные современной медициной недостатки последних

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

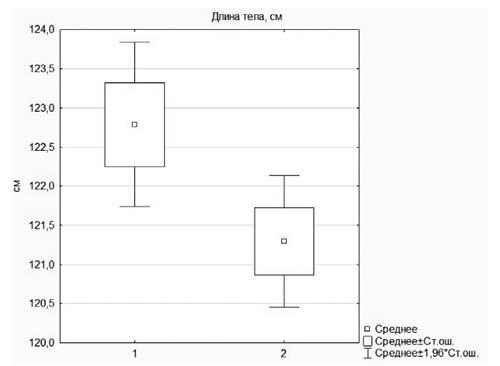

Цель: оценить показатели физического развития у современных детей дошкольного возраста и выявить тенденции этих показателей в динамике 25 лет наблюдения. Материалы и методы. Проведена сравнительная оценка росто-весовых показателей, выполнен расчет индекса массы тела (ИМТ) 356 детей 6-летнего возраста в 2022–2023 учебном году (из них мальчиков – 155, девочек – 201) с показателями физического развития 290 детей (из них мальчиков – 138, девочек – 152), полученными в 1998–1999 учебном году. Показатели физического развития расценивались как соответствующее возрасту и полу при нахождении в центильном коридоре от 25 до 75 центиля. Применялись методы описательной статистики, расчет t-критерия Стьюдента; критический уровень значимости составлял р < 0,05. Результаты. В динамике 25 лет наблюдения среди детей 6-летнего возраста отмечено увеличение тотальных размеров тела: показателей длины тела (для мальчиков t-критерий Стьюдента 7,19, р = 0,0001; для девочек t-критерий Стьюдента 7,37, р = 0,0001) и массы тела (для мальчиков t-критерий Стьюдента 6,79, р = 0,0001; для девочек t-критерий Стьюдента 8,00, р = 0,0001), а также средних значений ИМТ (для мальчиков t-критерий Стьюдента 2,70, р = 0,0073; для девочек t-критерий Стьюдента 3,25, р = 0,0013). Заключение. Отмечено увеличение антропометрических показателей у 6-летних детей Московского региона в динамике 25 лет, что может являться свидетельством улучшения условий жизнедеятельности. Нахождение показателя ИМТ в диапазоне значений «выше среднего» является основанием для проведения санитарно-просветительской работы как среди детей, так и их родителей по контролю за ИМТ

Цель: разработка и валидация математической модели для прогнозирования риска летальных исходов на основе лабораторных показателей крови и мочи пациентов. Материалы и методы. В исследовании проанализированы клинические данные пациентов, включая результаты лабораторных исследований крови и мочи. Для создания модели использовались методы математического моделирования и статистического анализа. Результаты. Разработана прогностическая модель, демонстрирующая высокую точность в определении риска неблагоприятного исхода. Модель основана на доступных лабораторных показателях и может быть легко интегрирована в клиническую практику. Заключение. Предложенная математическая модель представляет собой эффективный инструмент для ранней диагностики риска летальных исходов. Практическая значимость исследования определяется возможностью использования разработанной модели в различных областях клинической медицины для оптимизации лечебно-диагностического процесса.

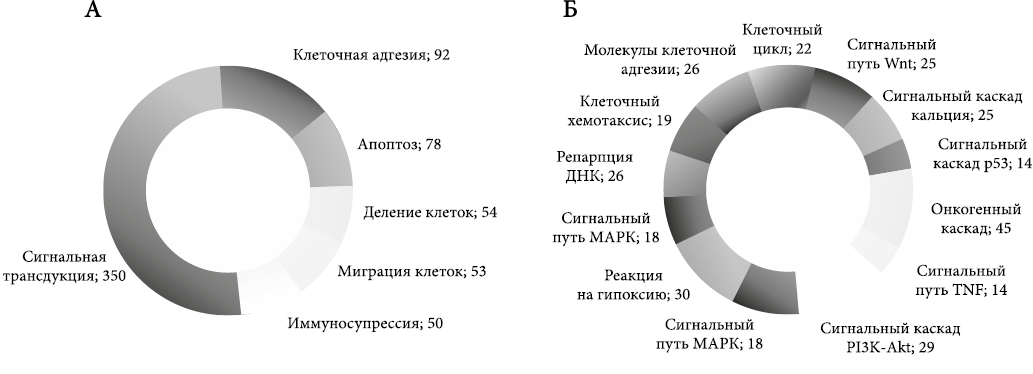

Цель: поиск фармакологических мишеней для повышения эффективности химиолучевой терапии. Материалы и методы: использован высокочувствительный транскриптомный анализ на микрочипах высокой плотности, рутинные клеточные технологии и современный биоинформационный анализ. Результаты: идентифицировано 677 генов CD133+ ОСК, усиливших экспрессию в 2 и более раз по сравнению с дифференцированными ОК (ДОК): выявлено 13 транскпиптов, критически усиливших уровень синтеза в ОСК (> 4 раз): akt1, hdac1, cnnb1, ahnak2, daam, pik3cg, mctp1, Il31ra, ca9, csnk2b, col6a1, col6a3 и lambd1. Заключение: фармакологическими мишенями в ОСК являются белки АКТ1, HDAC1, CTNNB1 – продукты экспрессии генов akt1, hdac1, ctnnb1, к целям второго порядка следует отнести белковые продукты генов ahnak2, daam, pik3cg, mctp1, Il31ra, ca9, csnk2b, col6a1, col6a3 и lambd1

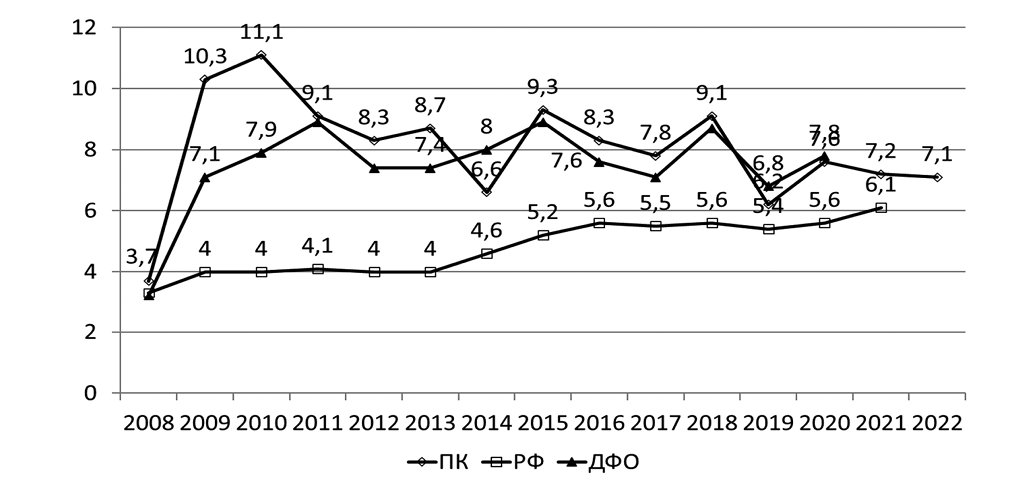

Цель: определить спектр генотипов Mycobacterium tuberculosis, циркулирующих в Приморском крае, и их значимость в формировании эпидемиологической ситуации. Материалы и методы. Распространенность туберкулеза c множественной лекарственной устойчивостью (МЛУ) оценивали по данным мониторинга Приморского краевого противотуберкулезного диспансера (ПКДП). Для выявления генотипов микобактерий туберкулеза (МБТ) использовали их ДНК, выделенную от пациентов в 2015–2016 гг. при обследовании в бактериологической лаборатории диспансера. Образцы культур помещались в специальный консервант и переправлялись в лабораторию эпидемиологически и социально значимых болезней Научного центра проблем здоровья семьи и репродукции человека г. Иркутска, где и проводилось генотипирование методом МIRU-VNТR по 24 локусам. В работе было использовано 99 образцов ДНК M. tuberculosis. В выборку вошли пациенты как женского (38 больных), так и мужского пола (61 больной), средний возраст составлял ~41 год. Преобладали больные с диагнозом инфильтративный туберкулез – 65 пациентов (65%). Статистическая обработка данных проводилась общепринятыми методами с использованием программ Microsoft Excel 2010 и Statistica 10. Результаты. Установлено, что динамика заболеваемости туберкулезом с МЛУ населения Приморского края относительно стабильна и активность его распространения существенно не уменьшается. Генотипическая структура МБТ в Приморском крае представлена 6 генотипами с существенным преобладанием семейства Beijing (генотип Пекин – 72,7%). Штаммы субтипа CC2/148, относящихся к семейству Beijing, демонстрируют статистически значимо более высокую множественную лекарственную устойчивость по сравнению с субтипом СС1. Заключение. Высокая эпидемиологическая значимость туберкулеза с МЛУ и преобладание в его структуре семейства Beijing с высоким уровнем лекарственной устойчивости обуславливают необходимость совершенствования эпидемиологического надзора за туберкулезом в Приморском крае.

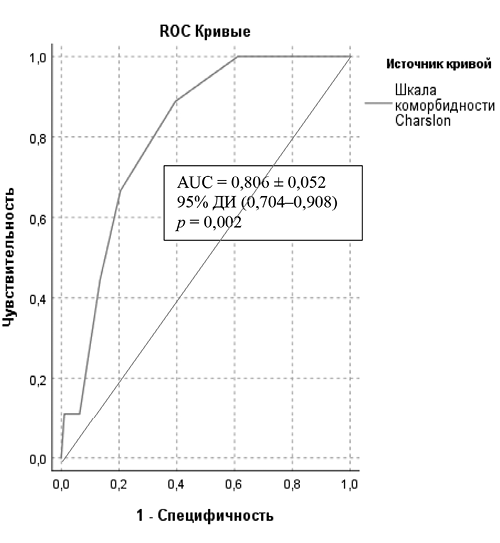

Цель: оценить факторы, влияющие на летальность, у амбулаторных пациентов с хронической сердечной недостаточностью с сохранной и умеренно сниженной фракцией выброса левого желудочка за годичный период наблюдения на амбулаторном этапе. Материалы и методы. В открытое проспективное контролируемое нерандомизированное исследование включены 292 пациента, наблюдавшиеся в ГАУЗ ТО «Городская поликлиника № 8» г. Тюмени в 2021–2024 гг. Оценивалось 89 параметров, характеризующих сердечную недостаточность (выраженность структурных нарушений сердца, фракция выброса левого желудочка, шестиминутный тест ходьбы, уровень NT-proBNP и их динамика); коморбидную патологию; лекарственную терапию; проведение вакцинации в период исследования; психоэмоциональные характеристики (оценка баллов по госпитальной шкале HADS, тест Мориски–Грин, тест на выявление психотипа (DS-14), оценка способности к самопомощи согласно опроснику EHFScBS-9, самооценка когнитивного расстройства по опроснику Макнера и Кана). Результаты. В группе умерших были более высокий индекс массы тела (р = 0,034), более высокое количество баллов по шкале коморбидности Charlson (р = 0,001), более высокое количество баллов по шкале самопомощи (р = 0,015) и несколько меньший результат исходного шестиминутного теста ходьбы в метрах (р = 0,065). При анализе причин летального исхода за время наблюдения разработана прогностическая модель бинарной логистической регрессии. Для непрерывных переменных, выделенных в качестве факторов, проведен RОС-анализ. Заключение. Выделена группа пациентов с хронической сердечной недостаточностью с сохраненной фракцией выброса и хронической сердечной недостаточностью с умеренно сниженной фракцией выброса с повышенным шансом летального исхода за годичный период амбулаторного наблюдения: пациенты с 3–4 ФК ХСН, ожирением, баллами по шкале коморбидности Charlson более 4, с более низкой способностью к самопомощи и психотипом Д-личности

Цель: оценить антропометрические показатели детей и подростков с низким уровнем привычной двигательной активности. Материалы и методы. Обследовано 640 детей (306 девочек и 334 мальчика) в следующие возрастные периоды: 1-й этап – дошкольный период в возрасте 6–7 лет перед поступлением в школу, 2-й этап – школьный период в возрасте 8–9 лет, 3-й этап – подростковый период. Применяли метод шагометрии для оценки уровня двигательной активности, антропометрию с расчетом индексов, оценка производилась по центильным таблицам. Статистическая обработка Microsoft Office Excel и Statistica 26.0. Результаты. Установлены конституциональные особенности антропометрических показателей в выборке детей с низкой привычной двигательной активностью. Выявлена тенденция к увеличения избыточной массы тела в детской популяции: 10,7% у мальчиков и 10,3% у девочек в группе старших дошкольников, 15,6% у мальчиков и 13,7% у девочек в группе младших школьников, 18,6% у мальчиков и 18,3% у девочек в подростковом возрасте. Уровень двигательной активности у данных групп детей соответствовал градации 5–10 центилей («очень низкий уровень»). Заключение. В результате проведенного анализа выявлена достаточно большая группа детей, имеющих избыточную массу тела и низкий уровень двигательной активности. Полученные данные подтверждают необходимость наряду с определением морфологической составляющий определять уровень привычной двигательной активности

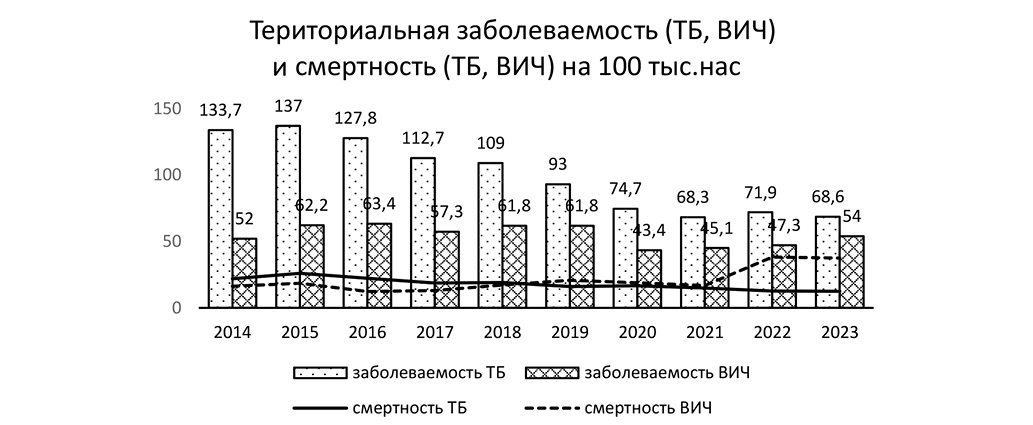

Цель исследования: изучить влияние территориальной заболеваемости ВИЧ-инфекцией и туберкулезом на количество негативных исходов в противотуберкулезном стационаре. Материалы и методы. Исследование носит ретроспективный, нерандомизированный характер. В изучение включены анализ данных Росздравнадзора РФ заболеваемости, распространенности и смертности от ВИЧ-инфекции и туберкулеза в Приморском крае, а также историй болезней умерших в противотуберкулезном стационаре в период с 2014 по 2023 г. Результаты. Эпидемиологическая обстановка по туберкулезу в Приморском крае далека от стабильной и остается напряженной, являясь одной из основных причин смерти ВИЧ-положительного контингента, и обладает высоким влиянием на показатель летальности ВИЧ-больных. Корреляционный анализ определения тесноты связи между территориальной заболеваемостью и смертностью от ВИЧ-инфекции в противотуберкулезном стационаре показал отсутствие значимой связи (p > 0,05), что, по нашему мнению, свидетельствует об отсутствии влияния противотуберкулезной службы на процессы своевременного выявления, ранней диагностики и лечения больных ВИЧ. Имеется прямая корреляционная связь между ростом неблагоприятных исходов от хирургических осложнений с увеличением количества ВИЧ-инфицированных пациентов в противотуберкулезном стационаре (р < 0,05), при этом число неблагоприятных исходов ВИЧ больных достигало 35% от всех умерших. Заключение. Тенденции к снижению смертности от ВИЧ-инфекции в Приморском крае не наблюдается, при этом большая часть неблагоприятных исходов в противотуберкулезном стационаре с ВИЧ-ассоциированной инфекцией обусловлена недостаточным охватом территории по выявлению и своевременной диагностике заболеваний, а также низкой приверженностью контингента к химиопрофилактике туберкулеза

НАБЛЮДЕНИЯ ИЗ ПРАКТИКИ

В научной статье представлен клинический случай диагностического поиска при заболевании селезенки. Пациент обследован, консультирован узкими специалистами, в результате установлен доброкачественный генез образования непарного паренхиматозного органа и принята дальнейшая наблюдательная тактика в течение года с последующим повторным обследованием и принятием окончательного решения по тактике. В научной статье проанализированы данные современных отечественных и зарубежных литературных источников по вопросам патологии селезенки. Авторы определили основные особенности, акцентировали внимание на сложности диагностики заболеваний селезенки и важности гистологического исследования пораженного органа для достоверности окончательного диагноза

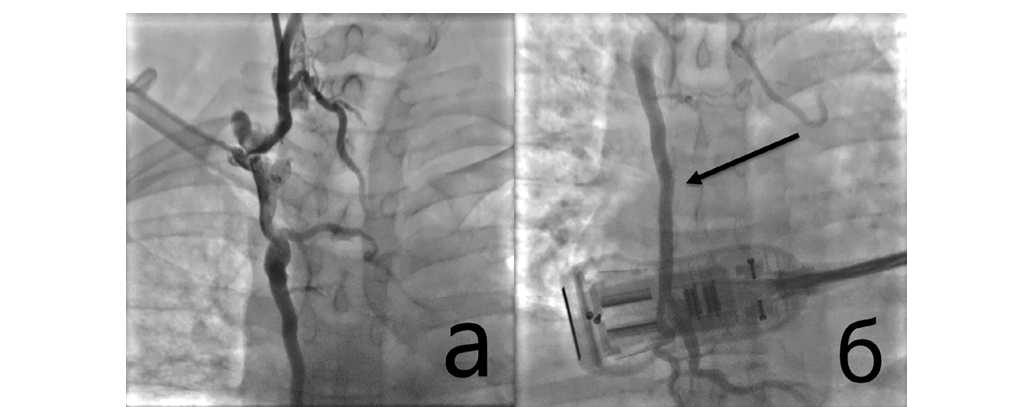

Цель: представить клинический случай успешного эндоваскулярного лечения синдрома верхней полой вены (СВПВ), обусловленного ятрогенными причинами, с применением баллонной ангиопластики. Материалы и методы: пациент 37 лет с анамнезом хронической почечной недостаточности, на заместительной почечной терапии, поступил с выраженными симптомами СВПВ. Выполнены КТ с контрастированием и УЗИ брахиоцефальных вен. После неудачной попытки реканализации была выполнена баллонная ангиопластика в условиях рентген-операционной. Результаты: достигнута успешная реканализация и восстановление венозного оттока. Стентирование не потребовалось. Послеоперационный период протекал без осложнений, отмечено клиническое улучшение. Заключение: баллонная ангиопластика может быть эффективным и безопасным методом лечения СВПВ ятрогенного происхождения. Минимально инвазивный характер вмешательства позволяет достигать выраженного клинического эффекта даже у пациентов высокого риска

Ожоговая болезнь в стадии острой ожоговой токсемии представляет собой симптомокомплекс взаимосвязанных и взаимоутяжеляющих друг друга патологических состояний, объединить которые уместно в синдром взаимного отягощения. Это прежде всего синдром системной воспалительной реакции, характеризующийся тяжелым эндотоксикозом, иммунной депрессией и гиперметаболическим синдромом. Одним из основных направлений многокомпонентного лечения тяжелой термической травмы является проведение полноценной детоксикационной терапии, позволяющее предотвратить развитие осложнений ожоговой болезни и улучшить прогноз течения заболевания. Применение процедур гемодиафильтрации у пациентов в стадии ожоговой токсемии ведет к значительному улучшению гемодинамики, оксигенирующей функции легких и корригирует патологические изменения гомеостаза. Полученные данные демонстрируют новые возможности интенсивной терапии у пациентов с глубокими ожогами, и включение в протокол лечения гемодиафильтрации позволит уменьшить летальность и сокращение времени стационарного лечения

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

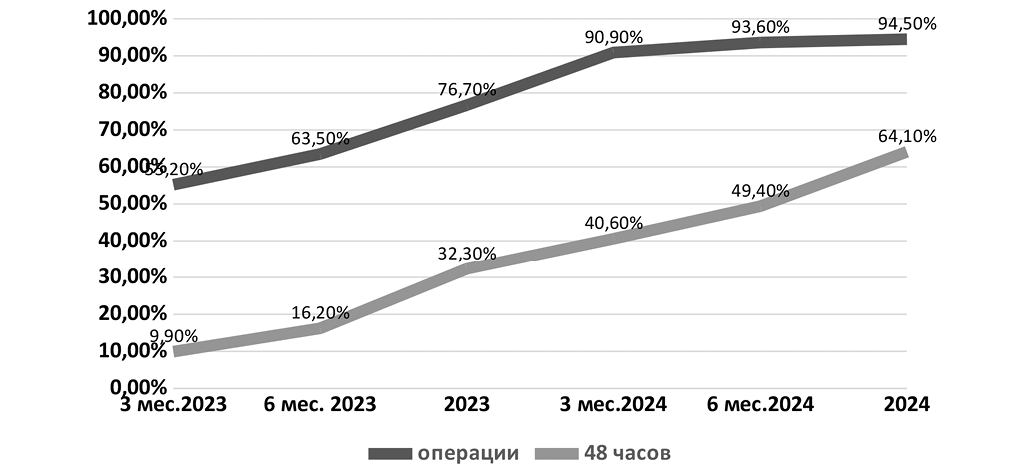

Цель: оценить результаты внедрения алгоритма федеральных клинических рекомендаций «Переломы проксимального отдела бедренной кости» в работу травматологической службы КГАУЗ «Владивостокская клиническая больница № 2». Материалы и методы. С началом исполнения клинических рекомендаций в ВКБ № 2 был создан локальный алгоритм обследования и лечения пациентов с переломами проксимального отдела бедренной кости. За период 2023–2024 гг. на базе ВКБ № 2 проходили лечение 1345 человек с ППОБК, что составило 12,9% от общего количества пролеченных пациентов. Совокупность наблюдений была разделена по МКБ-10 на подгруппы: перелом шейки бедренной кости (S72.0), чрезвертельный (межвертельный) перелом (S72.1), подвертельный перелом (S72.2). Результаты. К концу 2024 года удалось повысить общее количество оперированных пациентов до 94,5%. Смертность в группе оперированных пациентов снизилась с 2,45% в 2023 г. до 2,2% в 2024 г. Внутрибольничная смертность в группе неоперированных пациентов достигла 17,9%. Количество оперированных пациентов в первые 48 часов удалось повысить с 32,2% в конце 2023 г. до 64,2% к концу 2024 г. Заключение. Представленная в исследовании характеристика внедрения клинических рекомендаций по лечению пациентов с переломами проксимального отдела бедренной кости в условиях ВКБ № 2 позволяет акцентировать внимание на выявленных проблемах и использовать этот опыт в других стационарах

ПЕДАГОГИКА

Описана альтернативная доступная модель тренажера для освоения техники наложения сухожильного шва. Симулятор формируется из деталей конструктора LEGO. Основание опоры – пластина 25,5 на 25,5 см. Из планок длиной 8 и 4 см и шириной 1,5 см собираются два держателя для «искусственного сухожилия». В качестве модели сухожилия используются силиконовые протезы сухожилий. Модель сухожилия фиксируется к опоре. Между планками образуется зазор для удержания силиконового стержня в состоянии натяжения. Разработанный тренажер имеет преимущества перед известными фабричными образцами, создает оптимальные условия для освоения молодыми хирургами восстановительных операций на сухожилиях. Симулятор полезен также для опытных хирургов для апробации нового шовного материала, хирургических инструментов, сухожильных протезов, новой техники шва, формат