Перейти к:

Эндоваскулярное лечение синдрома верхней полой вены: клинический случай

https://doi.org/10.34215/1609-1175-2025-2-82-85

Аннотация

Цель: представить клинический случай успешного эндоваскулярного лечения синдрома верхней полой вены (СВПВ), обусловленного ятрогенными причинами, с применением баллонной ангиопластики. Материалы и методы: пациент 37 лет с анамнезом хронической почечной недостаточности, на заместительной почечной терапии, поступил с выраженными симптомами СВПВ. Выполнены КТ с контрастированием и УЗИ брахиоцефальных вен. После неудачной попытки реканализации была выполнена баллонная ангиопластика в условиях рентген-операционной. Результаты: достигнута успешная реканализация и восстановление венозного оттока. Стентирование не потребовалось. Послеоперационный период протекал без осложнений, отмечено клиническое улучшение. Заключение: баллонная ангиопластика может быть эффективным и безопасным методом лечения СВПВ ятрогенного происхождения. Минимально инвазивный характер вмешательства позволяет достигать выраженного клинического эффекта даже у пациентов высокого риска

Ключевые слова

Для цитирования:

Грачев Н.И., Раповка В.Г., Иванов А.В., Кокарев Е.А. Эндоваскулярное лечение синдрома верхней полой вены: клинический случай. Тихоокеанский медицинский журнал. 2025;(2):82-85. https://doi.org/10.34215/1609-1175-2025-2-82-85

For citation:

Grachev N.I., Rapovka V.G., Ivanov A.V., Kokarev E.A. Endovascular treatment of superior vena cava syndrome: A clinical case. Pacific Medical Journal. 2025;(2):82-85. (In Russ.) https://doi.org/10.34215/1609-1175-2025-2-82-85

Синдром верхней полой вены (СВПВ) представляет собой состояние, вызванное нарушением венозного оттока от головы, шеи и верхних конечностей. Наиболее частыми причинами являются опухолевые процессы, прежде всего рак легкого и лимфомы. Однако в последние годы наблюдается рост случаев, связанных с доброкачественными факторами, особенно в условиях развития инвазивных методов лечения: установки постоянных кардиостимуляторов, порт-систем, гемодиализных катетеров и центральных венозных линий [1][2].

Клиническая картина может варьировать от умеренного дискомфорта до жизнеугрожающих состояний, включая отек гортани, нарушение дыхания и церебральный венозный застой. В зависимости от тяжести симптомов и причины лечение может быть консервативным (при опухолях – химио- и лучевая терапия) или интервенционным. Эндоваскулярные методы, такие как баллонная ангиопластика и стентирование, находят все более широкое применение благодаря своей минимальной инвазивности и быстрому клиническому эффекту [3].

Несмотря на клиническую значимость СВПВ, в отечественной литературе встречается ограниченное число публикаций, посвященных современному эндоваскулярному подходу при данной патологии. Цель настоящей работы – представить клинический случай успешной баллонной ангиопластики при СВПВ, вызванном ятрогенным фактором, и обсудить современные аспекты диагностики и лечения.

Материалы и методы

Пациент был госпитализирован в плановом порядке с клиническими проявлениями, характерными для СВПВ. Диагностический алгоритм включал клинико-физикальное обследование, рентгенографию грудной клетки, мультиспиральную компьютерную томографию (МСКТ) грудной клетки с контрастированием, а также УЗИ и лабораторные исследования.

На основании визуализационных данных было принято решение о выполнении эндоваскулярного вмешательства. Процедура проводилась в условиях рентгеноперационной под местной анестезией. Выполнена пункция бедренной и яремной вен, через которые осуществлялся доступ к верхней полой вене. Произведена ангиография, подтверждающая наличие окклюзии. В зависимости от особенностей поражения планировалась баллонная ангиопластика и/или установка сосудистого стента.

Результаты

Вниманию представляется клинический случай пациента И. 37 лет, который поступил 22.01.2025 г. в ГБУЗ «Приморская краевая клиническая больница № 1» г. Владивостока в плановом порядке с диагнозом «Посттромботический синдром верхних конечностей, синдром верхней полой вены» с жалобами на отек лица и шеи, чувство распирания и сдавления головы. Из анамнеза известно, что с 2019 года пациент находится на заместительной почечной терапии по поводу терминальной стадии хронической почечной недостаточности на фоне хронического гломерулонефрита. Многократные попытки формирования постоянного сосудистого доступа были безуспешны, что потребовало установки центральных венозных катетеров. Пациент неоднократно переносил перикатетерные инфекции. После очередного эпизода воспаления в 2022 году отметил постепенное нарастание вышеуказанных жалоб. По данным МСКТ выявлена окклюзия левых яремной и подключичной вен, а также безымянной и верхней полой вены. 21.10.2024 г. в одной из клиник г. Санкт-Петербурга пациенту выполнена попытка реканализации верхней полой вены, которая не увенчалась успехом, однако хирурги сделали баллонную ангиопластику правых яремной, плечеголовной и подключичной вен с частичным клиническим эффектом.

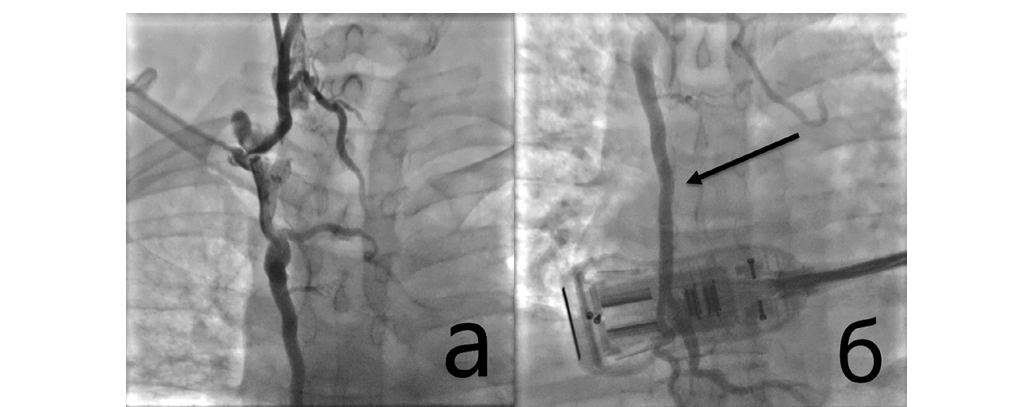

В связи с сохраняющейся симптоматикой пациента 24.01.2025 г. пациент подан в рентген-операционную. Доступ осуществлен через правые общую бедренную и внутреннюю яремную вены под УЗИ-контролем. Установлены интродьюсеры 6Fr. Первичная флебограмма из яремной вены представлена на рисунке 1.

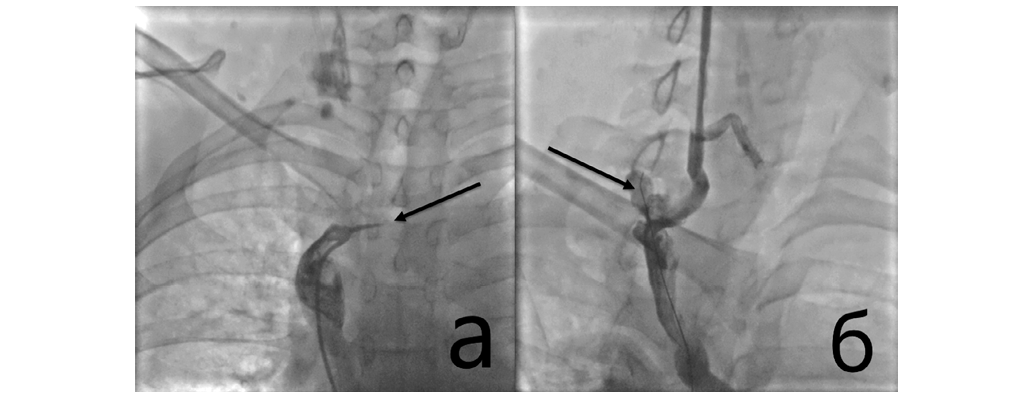

На флебограмме верхней полой вены из бедренного доступа (рис. 2а) визуализируется ее окклюзия, а также культя плечеголовной вены

Реканализация верхней полой вены выполнена ретроградно из бедренного доступа жесткими проводниками вплоть до Astato 40 0,018 дюйма (рис. 2б).

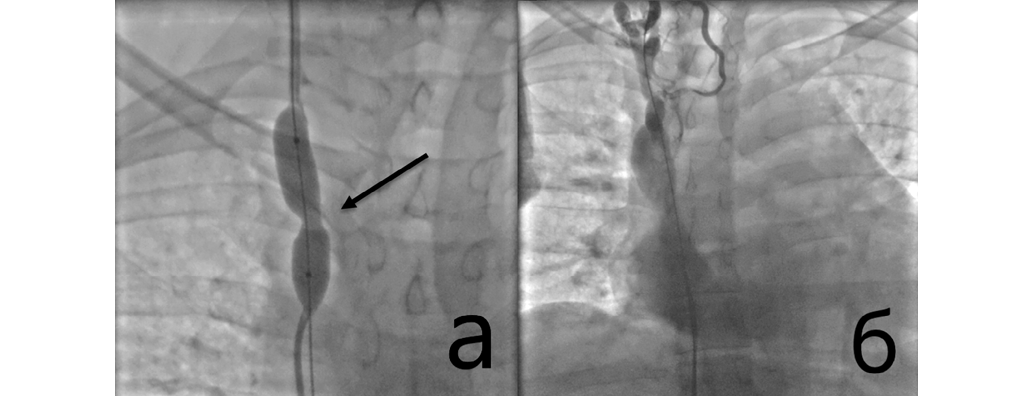

Далее через яремный доступ заведена ловушка GooseNeck, пойман проводник и экстернализирован. Выполнена последовательная баллонная ангиоплас- тика баллонами 2,5 × 20, 10 × 40 и 12 × 40 мм с давлением до 18 атмосфер (рис. 3а).

За счет выраженной ригидности тканей раскрытие баллона происходило постепенно с длительной экспозицией и сопровождалось легким болевым синдромом. При контрольной флебографии – хороший венозный отток из яремной вены в правое предсердие (рис. 3б).

От имплантации стента решено воздержаться. В послеоперационном периоде пациент отметил уменьшение отека и распирания в области головы. При выписке состояние удовлетворительное, осложнений не наблюдалось. Назначена антикоагулянтная терапия и контрольное УЗДГ через 3 месяца. Внешний вид лица и шеи пациента до оперативного вмешательства и при выписке через 4 дня представлены на фото (рис. 4).

Рис. 1. Флебограмма из правой яремной вены (а). Стрелкой указан сформировавшийся большой кава-кавальный анастамоз (б) между системами верхней и нижней полых вен.

Рис. 2. Флебограмма верхней полой вены из бедренного доступа (а) и после реканализации из яремного доступа (б).

Стрелками указаны культя плечеголовной вены (а) и проводник в истинном просвете вены (б).

Рис. 3. Баллонная ангиопластика верхней полой вены (а) и флебограмма из яремного доступа после баллонной ангиопластики (б). Стрелкой указана перетяжка баллона на уровне окклюзии.

Рис. 4. Внешний вид лица и шеи пациента до (а) и после (б) операции.

Обсуждение

Представленный клинический случай подтверждает эффективность и безопасность эндоваскулярного подхода при лечении СВПВ. При выборе метода вмешательства необходимо учитывать этиологию синдрома. В случае доброкачественного генеза, обусловленного длительным использованием внутрисосудистых устройств, предпочтение следует отдавать именно баллонной ангиопластике или стентированию. В таких ситуациях удаление катетеров или электродов может быть технически невозможно или сопряжено с высоким риском, тогда как реканализация позволяет восстановить просвет сосуда, сохраняя функцию установленного устройства [4][5].

В последние годы улучшились характеристики саморасширяющихся стентов: они обладают высокой радиальной жесткостью, меньшим риском смещения и хорошей адаптацией к анатомии вен. Применение современных интервенционных техник, таких как двусторонний венозный доступ, использование некомплаенсных баллонов и КТ-ассистированная навигация, позволяют минимизировать риск осложнений.

Наблюдение за пациентами после вмешательства должно включать периодический клинический осмотр и контроль с помощью УЗИ или КТ, так как возможно развитие рестеноза или тромбоза реконструкции, особенно у онкологических больных и пациентов с нарушением коагуляции. Продолжительность и режим антикоагулянтной терапии после операции остаются предметом обсуждений, и должны определяться индивидуально [6–8].

Таким образом, при соответствующих показаниях эндоваскулярное лечение СВПВ может служить основным методом устранения венозной обструкции, обеспечивая быстрое и устойчивое клиническое улучшение.

Заключение

Эндоваскулярное лечение является высокоэффективным методом восстановления венозного оттока при СВПВ, обеспечивая быстрое купирование симптомов и улучшение качества жизни пациентов. Минимально инвазивный характер вмешательства и возможность его выполнения даже у пациентов c тяжелым течением заболевания делают данную методику методом выбора при наличии показаний.

Список литературы

1. Azizi AH, Shafi I, Zhao M, Chatterjee S, Roth SC, Singh M, Lakhter V, Bashir R. Endovascular therapy for benign superior vena cava syndrome: a systematic review and meta-analysis. eClinicalMedicine. 2021;100970. doi: 10.1016/j.eclinm.2021.100970

2. Liu H, Li Y, Wang Y, Yan L, Zhou P, Han X. Percutaneous transluminal stenting for superior vena cava syndrome caused by malignant tumors: a single-center retrospective study. Journal of Cardiothoracic Surgery. 2021;16(1):39. doi: 10.1186/s13019-021-01418-w

3. Aung EY, Khan M, Williams N, Raja U, Hamady M. Endovascular stenting in superior vena cava syndrome: A systematic review and meta-analysis. Cardiovascular and Interventional Radiology. 2022;45(9):1236–1254. doi: 10.1007/s00270-022-03178-z

4. Wright K, Digby G, Gyawali B, Jad R, Menard A, Moraes F, Wijeratne DT. Malignant Superior Vena Cava Syndrome: A Scoping Review. Journal of Thoracic Oncology. 2023;18(10):1268–1276. doi: 10.1016/j.jtho.2023.04.019

5. Shah RP, Bolaji O, Duhan S, Ariaga AC, Keisham B, Paul T, Aljaroudi W, Alraies MC. Superior Vena Cava Syndrome: An Umbrella Review. Cureus. 2023;15(7):e42227. doi: 10.7759/cureus.42227

6. Tonak J, Fetscher S, Barkhausen J, Goltz JP. Endovascular recanalization of a port catheter-associated superior vena cava syndrome. The Journal of Vascular Access. 2015;16(5):434–6. doi: 10.5301/jva.5000402

7. Naidu SG, Menias CO, Oklu R. Superior vena cava obstruction: a clinical perspective. AJR Am J Roentgenol. 2018;210(2):W66– W75. doi: 10.2214/AJR.17.18826

8. Araújo CS, Domingues RM, Couto P, Mato AR, Ângela CC. Central Venous Catheter-Associated Superior Vena Cava Syndrome. Cureus. 2023;15(4):e37756. doi: 10.7759/cureus.37756

Об авторах

Н. И. ГрачевРоссия

Грачев Никита Игоревич – ассистент института хирургии

690002, г. Владивосток, пр-т Острякова, 2

В. Г. Раповка

Россия

690002, г. Владивосток, пр-т Острякова, 2

А. В. Иванов

Россия

Е. А. Кокарев

Россия

Рецензия

Для цитирования:

Грачев Н.И., Раповка В.Г., Иванов А.В., Кокарев Е.А. Эндоваскулярное лечение синдрома верхней полой вены: клинический случай. Тихоокеанский медицинский журнал. 2025;(2):82-85. https://doi.org/10.34215/1609-1175-2025-2-82-85

For citation:

Grachev N.I., Rapovka V.G., Ivanov A.V., Kokarev E.A. Endovascular treatment of superior vena cava syndrome: A clinical case. Pacific Medical Journal. 2025;(2):82-85. (In Russ.) https://doi.org/10.34215/1609-1175-2025-2-82-85