ОБЗОРЫ

Видовой состав микробиоты конъюнктивы у новорожденных и детей первого года жизни влияет на выбор правильной тактики в профилактике воспалительных реакций. Эффективность антибактериальной терапии зависит от наличия постановки тестов на чувствительность. Наиболее распространенные типы бактерий у детей до одного года: Firmicutes, Proteobacteria, Actinobacteria, Cyanobacteria и Bacteroidetes. Выделенная микрофлора наиболее чувствительна к фторхинолонам. Среди новорожденных, родившихся естественным путем, в бактериальной культуре наиболее часто выделяют коагулазонегативные Staphylococcus, Propionibacterium spp и Corynebacterium spp. В группе кесарева сечения наиболее часто встречаются изоляты коагулазонегативных Staphylococcus, Propionibacterium spp и Staphylococcus aureus. Исследования детей с дакриоциститом новорожденных выявили наличие высокого процента матерей с воспалительными, грибковыми и инфекционными заболеваниями половых путей. Имеется корреляция между видами бактерий, полученными из образцов конъюнктивального и цервиковагинального секрета. У детей старшего возраста сложность состава микрофлоры была выше, чем у детей младшего возраста. В группе детей младше шести месяцев не будет значительного влияния окружающей среды. Более сложная флора глазной поверхности в детском возрасте согласуются с изменениями микробиома желудочно-кишечного тракта. Не обнаружено различий в микробиоме глазной поверхности у детей, перенесших операцию на глазах. Частота встречаемости и спектр микрофлоры в зависимости от географического положения имеют свою индивидуальную специфику. Эти исследования в дальнейшем позволят разработать систему мониторинга состава конъюнктивальной микробиоты у новорожденных в акушерских стационарах и родильных домах.

Обзор литературы, поднимающий проблему использования лазерной хирургии для предотвращения снижения зрительных функций у пациентов с окклюзией вен сетчатки. Целью данного обзора является изучение литературных источников с определением места лазерной хирургии в лечении пациентов с окклюзией центральной вены сетчатки или ее ветвей, раскрытие имеющегося спектра лазерных вмешательств и показаний к их проведению в определенной клинической ситуации. Пусковым механизмом окклюзии вен сетчатки чаще всего является тромбоз в местах артериовенозных перекрестов и в зоне решетчатой пластинки. Патогенетические цепочки, по которым окклюзия центральной вены сетчатки или ее ветвей может привести к снижению максимальной корригированной остроты зрения, достаточно разнообразны. Лазерное воздействие в связи с наличием большого спектра методик лежит в основе коррекции большинства причин снижения остроты зрения при окклюзии вен сетчатки. Наиболее результативным является комбинация лазерной хирургии и интравитреального введения ингибиторов ангиогенеза или имплантата с дексаметазоном. Важным аспектом при ведении пациентов с окклюзией вен сетчатки, дополняющим офтальмологическую помощь, является привлечение специалистов широкого профиля для проведения дополнительных лабораторных и инструментальных методов исследования с целью этиологической верификации и системной терапии. Амбулаторная направленность, высокая эффективность, низкая стоимость – признаки, благодаря которым лазерное лечение и в дальнейшем будет практиковаться специалистами-офтальмологами, совершенствоваться как метод, направленный на сохранение или, возможно, улучшение зрительных функций пациентов с окклюзией вен сетчатки.

Кератоконус (КК) – прогрессирующее невоспалительное эктатическое заболевание роговицы, характеризующееся ее истончением, формированием конического выпячивания и развитием нерегулярного астигматизма с различной степенью нарушения зрения. Представлен литературный обзор по эпидемиологии, классификации и диагностике заболевания. В настоящее время в клинической практике чаще всего применяются классификации «ABCD» M. Belin и M. Amsler в вариации Krumeich. Диагностика КК нуждается в комплексном подходе по результатам различных методов исследования. Метод Шаймпфлюг-визуализации с оценкой биохимических свойств роговицы проводится на кератотомографе Pentacam Oculus в сочетании с прибором Corvis ST. Результат исследования выражается в виде диагностических индексов: CBI (Corvis Biomechanical Index), BAD-D (Belin/Ambrósio Enhanced Ectasia Index total deviation), TBI (Tomographic Biomechanical Index). Применение оптической когерентной томографии необходимо для оценки карты толщины эпителия роговицы и проведения пахиметрии для исключения скрытого истончения стромы.

В статье представлены результаты научных исследований условий труда, организации трудового процесса, состояния здоровья, психоэмоционального состояния, работоспособности, возрастного состава работников педагогического профиля по данным научной литературы. Во всем мире регистрируется демографическое старение населения, которое прежде всего связано с увеличением продолжительности жизни и низкой рождаемостью. Авторы исследований констатируют неуклонный рост числа лиц пожилого возраста, осуществляющих трудовую деятельность в образовательных организациях различного уровня образования. Условия труда педагогических работников по результатам гигиенических оценок отнесены к вредному классу условий труда. К ведущим факторам, влияющим на здоровье, работоспособность и профессиональное долголетие педагогов, причислены интеллектуальные нагрузки, нагрузка на голосовой аппарат, эмоциональные нагрузки, режим работы. Ускоренный ритм жизни, увеличение объема поступающей информации, повсеместная цифровизация и роботизация, переход ряда компонентов образовательного процесса в online-режим создают дополнительную психологическую нагрузку на преподавателей, особенно пожилого возраста, и являются источниками стрессов и невротизации. Однако научно доказано, что осуществление профессиональной деятельности интеллектуального характера пожилыми людьми положительно влияет на сохранение их когнитивных функций, получение материальных благ за выполняемую работу повышает качество жизни. Изложенное определяет актуальность изучения гигиены труда работников педагогического профиля пожилого возраста с целью разработки комплекса мероприятий, направленных на сохранение их здоровья, качества жизни и профессионального долголетия.

В обзоре рассматриваются принципы построения эпидемиологических классификаций инфекционных болезней. Дается обоснование того, что принципам систематики соответствует сочетание морфологического, «форма и симметрия» паразитов, и функционального, механизм передачи возбудителя, или «функция и энергия», подходов. Обсуждается положение о том, что механизм передачи возбудителя является эволюционным инструментом, реализуемым в эпидемическом процессе. Механизмы передачи классифицируются на: обеспечивающие воспроизводство (наследственный, вертикальный и контактный), обеспечивающие метаболические процессы (некрофагальный, водно-почвенный, плотоядный для инфекций животных и растений) и трансмиссивный (для животных и человека), фекально-оральный и аэрозольный. В качестве примера обосновывается гипотетическая модель эволюции вирусов на основе их механизмов передачи.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Цель исследования – определить сывороточный уровень белка S100b, мозгового нейротрофического фактора (BDNF) и фактора роста нервов (NGF) у пациентов с сахарным диабетом 2-го типа и выявить характер взаимосвязей с нейродегенеративными изменениями сетчатки.

Материалы и методы. Основную группу составили 80 пациентов с подтвержденным диагнозом сахарный диабет 2-го типа, контрольная группа включала 30 практически здоровых добровольцев. Всем исследуемым проведена оптическая когерентная томография (ОКТ) на аппарате RTVue-100 (Optovue, США) и микропериметрия на аппарате MAIA (CenterVue, Италия). Уровень белка S100b, BDNF и NGF в сыворотке крови определяли с помощью специфических реактивов фирмы R&D Diagnostics Inc. (США) методом сэндвич-варианта твердофазного иммуноферментного анализа.

Результаты. В основной группе уровень белка S100b был достоверно (p = 0,001) выше и составил 56,86 (31,12–104,02) пг/мл в сравнении с контрольной группой 45,19 (37,27–51,79) пг/мл. Анализ уровня мозгового нейротрофического фактора (BDNF) наоборот показал достоверное (p = 0,02) его снижение у представителей основной группы 27,38 (25,15–29,12) пг/мл (в контрольной группе 30,19 (27,38–32,14) пг/мл). Уровень фактора роста нервов (NGF) в основной группе был значимо (p = 0,02) выше 7,53 (5,63–10,54) пг/мл (в контрольной группе 5,96 (4,77–8,13) пг/ мл).

Заключение. В исследовании выявлен дисбаланс сывороточного уровня исследуемых нейробелков у пациентов с сахарным диабетом 2-го типа и признаками нейродегенерации сетчатки. Выявленные изменения требуют дальнейшего комплексного изучения с целью определения возможности их использования в качестве дополнительных критериев прогнозирования развития нейродегенерации сетчатки у данной категории пациентов.

Цель: оценка эффективности применения продуктов из морских гидробионтов в лечении возрастной макулярной дегенерации (ВМД).

Материалы и методы: обследованы 90 пациентов с ВМД различной стадии. Пациенты из группы контроля (n = 30) получали витаминно-минеральный комплекс, содержащий каротиноиды лютеин и зеаксантин (Ретинорм). Пациенты второй группы получали продукт «Вытяжка из морского гребешка», третья группа пациентов (n = 30) – «Экстракт из асцидии масляный» в комплексе с базисной терапией. Всем пациентам проведено комплексное офтальмологическое обследование, включающее оптическую когерентную томографию макулы и компьютерную периметрию. Обследование проводилось до и через две недели после окончания приема препаратов.

Результаты. После курса лечения в группе пациентов, получавших продукт «Вытяжка из морского гребешка», значимо увеличивались показатели остроты зрения. У пациентов, получавших «Экстракт из асцидии масляный», после курса лечения отмечалось улучшение светочувствительности, уменьшение дефектов поля зрения.

Заключение. Включение продуктов из морских гидробионтов в комплекс базисной терапии пациентов с ВМД патогенетически обосновано, обеспечивает стабилизацию и улучшение зрительных функций, световой чувствительности сетчатки.

Цель. Изучить частоту и структуру сосудистой ретинальной патологии у женщин после преэклампсии и при ее сочетании с хронической артериальной гипертензией (АГ).

Материалы и методы. Методом сплошной выборки было исследована 231 история болезни женщин с различными вариантами течения беременности. В первую основную группу включены женщины (n = 47), у которых диагностирована преэклампсия на фоне хронической АГ. Вторую основную группу составили пациентки (n = 48) с преэклампсией в период беременности. В первую группу сравнения включены женщины, у которых беременность сопровождалась наличием гестационной АГ. Вторая группа сравнения представлена женщинами с отеками с протеинурией во время беременности, но без АГ. Контрольную группу представляли женщины (n = 50) с физиологической беременностью. Период после родов составлял от 6 до 12 лет.

Результаты. Развитие сосудистой ретинальной патологии за период, прошедший после родов, произошло у 28 женщин общей совокупности (12%). В структуре сосудистой ретинальной патологии преобладали окклюзии ретинальных вен (19 женщин, 19 глаз). У 8 пациенток (8 глаз) была выявлена пролиферативная ретинопатия. В одном случае сформировалась окклюзия центральной артерии сетчатки.

Заключение. Частота сосудистой ретинальной патологии в 1-й и 2-й основной группе составила 21 и 25% соответственно, что оказалось статистически значимо выше показателей контрольной группы, 1-й и 2-й группы сравнения (4, 4, 6% соответственно, p < 0,01). Более высокая, статистически значимая частота формирования сосудистой ретинальной патологии в 1-й и 2-й основной группе объективно свидетельствовала о приоритетной роли преэклампсии и преэклампсии на фоне хронической АГ в формировании сосудистой ретинальной патологии.

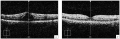

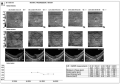

Цель. Разработать медицинскую технологию топической кортикостероидной (КС) терапии при синдромальных увеитах, осложненных макулярным отеком (МО), включающую субтеноновую инфузию КС в комбинации с последующим интравитреальным введением имплантата «Озурдекс».

Материалы и методы. 32 пациента с хроническим рецидивирующим синдромальным увеитом, осложненным МО. На основе результатов обследования установлена зависимость увеита от системных заболеваний (анкилозирующий спондилоартрит, ревматоидный артрит и др.). Пациенты разделены на две группы в зависимости от лечения после завершения субтеноновой инфузии дексаметазона: первая – 17 пациентов, которым произвели имплантацию «Озурдекса»; вторая – 15 пациентов, которые продолжали только инстилляции дексаметазона. Офтальмологическое обследование включало специальные методы: оптическую когерентную томографию и микропериметрию. Маркерами активности воспалительной реакции в глазу являлись: суммарный клинический индекс воспаления и содержание C-реактивного белка (СРБ) в слезной жидкости (СЖ). Все исследования осуществляли до лечения, через 10 дней, 1, 3, 6 и 12 месяцев после окончания КС-терапии. Контролем стали функциональноморфологические и лабораторные показатели 10 соматически здоровых человек.

Результаты. Основные межгрупповые отличия были диагностированы спустя месяц от начала лечения. У пациентов первой группы исчезли клинические симптомы увеального воспаления, содержание СРБ в СЖ нормализовалось (5,3 ± 0,07 мг/мл) и достоверно не отличалось от контроля, зафиксировали наибольший прирост функциональных показателей по сравнению с исходными: максимальная корригированная острота зрения (МКОЗ) – на 0,59, световая чувствительность (СЧ) – на 5,8 дБ. У пациентов второй группы отдельные клинические симптомы увеального воспаления еще сохранялись. Только через три месяца от начала лечения у пациентов второй группы был получен оптимальный функционально-морфологический результат, оказавшийся ниже, чем в первой группе, и при более отдаленных сроках наблюдения (6–12 мес.) не показал устойчивой стабильности.

Заключение. Разработанный оптимизированный метод КС-терапии при синдромальных увеитах, осложненных МО, показал высокую клиническую эффективность: сокращение в три раза сроков купирования клинических симптомов увеального воспаления, увеличение в 1,25 раза частоты полной резорбции МО с восстановлением нормальной клеточной топографии сетчатки в макуле, возрастание в 2,2 раза степени прироста МКОЗ и в 2,35 раза СЧ.

Цель исследования: провести ретроспективное изучение нозологической структуры неотложных глазных состояний по результатам работы дежурных врачей-офтальмологов за 2021 год.

Материалы и методы. Нами было отобрано 400 человек, принятых в кабинете неотложной помощи ГБУЗ ККБ № 2. Данные обработаны с помощью MS Excel методами дескриптивной статистики, полученные результаты отображены с использованием диаграмм, а также в виде абсолютного числа и процента от общего числа случаев.

Результаты. В среднем в течение года в кабинет неотложной помощи обращается более 10 тысяч человек с различными повреждениями глазного яблока и придаточного аппарата. Средний возраст пациентов – 37,4 ± 10,7 года. В основном это безработные или без официального места работы. Травмы преимущественно бытовые. Наиболее распространенный диагноз – «инородное тело роговицы» (53,5%).

Заключение. Установлено основное повреждение глазной поверхности – инородные тела (64,75%), второе место занимает эрозия роговицы. Проникающие ранения составляют 2,5%, вместе с тем они являются причиной резкого снижения зрения вплоть до слепоты. На основе выявленной нозологической структуры необходимо планировать и проводить профилактические мероприятия.

Цель. Изучение частоты и структуры гепатитов и цирроза печени среди офтальмохирургических пациентов.

Материалы и методы. Среди 1706 пациентов отобраны 43 пациента с хроническими гепатитами и циррозом печени. Проведена клиническая оценка их этиологии, степени тяжести, возможности выполнения данным пациентам офтальмохирургических операций.

Результаты. Средний возраст отобранных 43 пациентов составил 64,1 ± 9,7 года, в 72,1% это были лица пожилого и старческого возраста. У 88,4% имели место вирусные гепатиты (В, С, хроническую коинфекцию вирусных гепатитов В + С), у 9,3% − токсический генез поражения печени, у одного пациента (2,3%) − аутоиммунный гепатит. Среди гепатитов преобладала (55,4%) HCV-моноинфекция. У преобладающего большинства (97,7%) имела место минимальная активность заболевания. Хотя нарушения системы гемостаза были выявлены у 9 пациентов, но признаки значимой гипокоагуляции наблюдались у 3 чел. (6,9%). После курса в/м инъекций витамина K № 2–3 всем 3 пациентам были успешно выполнены офтальмохирургические операции. 97,7% пациентов были допущены к операции: 39 чел. – в плановом порядке, 3 чел. – после медикаментозной подготовки. Одному пациенту с подозрением на острый вирусный гепатит В плановое оперативное лечение было отложено.

Заключение. В общей структуре офтальмохирургических пациентов доля пациентов с гепатитами и циррозом печени составила 2,5%. Преобладали вирусные гепатиты В и С (88,4%), доминировала (55,4%) HCV-моноинфекция. У подавляющей части пациентов (97,7%) имела место минимальная активность гепатитов, у 6,9% − признаки значимой гипокоагуляции, потребовавшей их предоперационной подготовки.

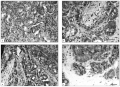

Цель: изучение локализации NO-синтазы и маркеров апоптоза в слизистой оболочке полости носа у пациентов с полипозным риносинуситом (ПРС).

Материалы и методы. Исследовали биопсийный материал полипов полости носа и участков слизистой оболочки нижних носовых раковин пациентов женского и мужского пола в возрасте 35–70 лет (n = 70, средний возраст 57,4 ± 1,52), находящихся на хирургическом лечении в оториноларингологическом отделении Владивостокской клинической больницы № 1. Основную группу составлял материал полипов, полученный от пациентов (n = 50) во время хирургических операций (полипотомия) с клинически верифицированным диагнозом «полипозный риносинусит» без сопутствующей патологии слизистой оболочки носа. Контроль: два варианта образцов слизистой оболочки полости носа. Первая группа (контроль I) – материал слизистой оболочки полости носа пациентов с диагнозом «искривление перегородки носа», которым была проведена риносептопластика (n = 20) без полипозной и сопутствующей воспалительной и аллергической патологии. Вторая группа (контроль II) – материал слизистой оболочки нижних носовых раковин (n = 50), полученный при хирургическом лечении основной группы пациентов.

Результаты. В настоящей работе показано возрастание экспрессии маркеров nNOS/iNOS в клетках слизистой оболочки полости носа при ПРС, которое коррелирует с распределением проапоптотических факторов р53 и каспаза-3 и зависит от клинико-морфологического типа полипов.

Заключение. Развитие ПРС сопровождается усилением экспрессии NOS и факторов апоптоза в слизистой оболочке полости носа. Особенности специфического сигнального микроокружения обеспечивают особые условия для формирования полипов различного морфологического типа.

Цель: определение целесообразности проведения артроскопической ревизии полости ТБС в комплексе с туннелизацией, ревизией и санацией участка некроза головки бедренной кости и дальнейшей костной аллопластикой на ранних стадиях заболевания при оперативном лечении пациентов с АНГБК.

Материалы и методы. В течение 2017–2021 гг. в ортопедическом отделении КГБУЗ «Краевая клиническая больница им. проф. О.В. Владимирцева» г. Хабаровска пациентам с диагнозом АНГБК на 0, 1, 2-й стадиях заболевания выполнено оперативное лечение в объеме малоинвазивной двухэтапной декомпрессии с костной аллопластикой. Было обследовано 60 пациентов в следующем порядке: клинический осмотр, рентгенография, спиральная компьютерная томография и магнитно-резонансная томография с последующим наблюдением в динамике через 6 и 12 месяцев.

Результаты и обсуждение. Выполнен детальный анализ артроскопической картины на разных стадиях патологического процесса, который позволил провести комплексную сравнительную оценку результатов лучевых методов диагностики и внутрисуставных изменений.

Заключение. В результате проведенного исследования удалось выявить, что применение лечебно-диагностической артроскопии тазобедренного сустава имеет ряд неоспоримых преимуществ и позволяет повлиять на выбор тактики хирургического лечения с минимальным количеством послеоперационных осложнений. Применение малоинвазивных хирургических технологий на ранних стадиях развития АНГБК позволяет пациенту на длительный период вернуться к прежней социальной активности, отсрочив радикальные оперативные вмешательства.

Цель исследования – определение профиля антоцианов и оптимальных параметров их экстрагирования из плодов шикши черной.

Материалы и методы. Объектами исследования служили высушенные плоды шикши черной. Для идентификации антоцианов плодов шикши черной использовали тандем ВЭЖХ и масс-спектрометрии, количественное содержание антоцианов в плодах шикши определяли с помощью дифференциальной спектрофотометрии.

Результаты. Экспериментально определено содержание в плодах: дельфинидина, цианидина, петуинидина, пеонидина, мальвидина. Основными антоцианами плодов шикши являются цианидин-3-галактоза (33,068%), дельфинидина-3 галактоза (21,733%), мальвидин-3-галактоза (15,374%). Экспериментальный подбор оптимальных параметров экстракции позволил определить необходимые условия для предельного извлечения антоцианов из сырья. Установлено, что максимальное количество антоцианов из плодов шикши извлекается при следующих условиях: экстрагент – спирт этиловый 70%-ный, содержащий кислоту хлористоводородную; вес навески 1,0 г; размер частиц сырья 1,0 мм; соотношение сырья и экстрагента 1:70; время экстракции 90 минут.

Заключение. В плодах Empetrum nigrum, собранных в Камчатском крае, было идентифицировано 8 антоцианов, содержание антоцианов в сухих плодах шикши черной составило 5,65 ± 0,04%.

МЕТОДИКА

Цель исследования: оценка степени локального влияния внутричерепных кровоизлияний различных типов на посмертную краниоэнцефальную температуру методом конечно-элементного моделирования посмертного температурного поля головы.

Материалы и методы. С помощью приложения ELCUT 6.5 на основе метода конечных элементов осуществлено моделирование геометрии и посмертного теплообмена анатомических структур головы человека при отсутствии и наличии оболочечных и внутрижелудочных кровоизлияний.

Результаты. Разработана двумерная конечно-элементная модель нахождения посмертного температурного поля головы при различных внутричерепных кровоизлияниях в условиях конвективного теплообмена с воздушной средой. Доказано отсутствие существенного непосредственного влияния внутричерепных кровоизлияний на краниоэнцефальную температуру.

Заключение. Краниоэнцефальная температура может использоваться для определения давности смерти при наличии любых внутричерепных кровоизлияний. Для исключения ошибок, связанных с возможным умиранием по гипертермическому типу, а также вызванных локальным воздействием внутрижелудочковых кровоизлияний, целесообразно применять краниоэнцефальную температуру для определения давности наступления смерти только после ее снижения менее 36 ºС.

НАБЛЮДЕНИЯ ИЗ ПРАКТИКИ

Злокачественная глаукома является одной из самых грозных осложнений глазной хирургии, которая ведет к необратимой слепоте. Частота встречаемости после полостных операций с закрытоугольной глаукомой колеблется от 0,4 до 8%. В данной статье описаны факторы риска, клинические проявления и лечение данной патологии.

Мезенхимальный дисгенез структур переднего сегмента глаза происходит в результате мутаций генов РАХ6 REIG1, PITX2 и B3GLCT, BMP4, CYP1B1, FOXC1, FOXE3, GJA1, PXDN TP63, PAX6. Консервативного лечения данной патологии не существует, а хирургическое вмешательство с помощью проникающей кератопластики непредсказуемо и часто имеет неприемлемые послеоперационные результаты. В настоящей работе представлено клиническое наблюдение раннего поэтапного оперативного лечения аномалии Петерса у ребенка с 1 года до 17 лет.

Возрастная макулярная дегенерация (ВМД) сетчатки – одна из основных причин необратимого снижения зрения среди лиц старшей возрастной группы, в связи с чем является серьезной проблемой современности. В последние два десятилетия в лечении ВМД успешно применяются ингибиторы фактора роста эндотелия сосудов (анти-VEGF). Данная работа посвящена изучению нового антивазопролиферативного препарата бролуцизумаб (Визкью) при влажной форме ВМД. Препарат продемонстрировал высокую эффективность по быстроте наступления терапевтического эффекта, достижению разрешения интраретинальной и субретинальной экссудации.

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

В статье представлена оценка первых результатов деятельности организационно-методического отдела (ОМО) Хабаровского филиала ФГАУ НМИЦ «МНТК “Микрохирургия глаза”» (Филиал) за 2018–2021 гг. В феврале 2018 года в Филиале был создан ОМО. Это было необходимо для обеспечения эффективного взаимодействия с закрепленными за Филиалом в качестве национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) медицинскими организациями 3-го уровня, расположенными на территории Дальневосточного федерального округа (ДФО). Проведен ряд организационных мероприятий по подключению к Единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения, организована систематическая оценка уровня офтальмологической помощи в закрепленных медицинских организациях, выявлены проблемы организационного взаимодействия НМИЦ в ДФО, намечены пути их решения, налажена система регулярных телемедицинских консультаций по вопросам ведения наиболее сложных пациентов. За 2018–2021 гг. выполнено 32 выезда в регионы, проведено 24 трансляции знаний, создан научно-образовательный модуль «Возрастная макулярная дегенерация, сухая форма», проведена оценка эффективности внедрения и применения клинических рекомендаций, включая критерии оценки качества по профилю «Офтальмология» в закрепленных медицинских организациях. За данный период выполнено 657 телемедицинских консультаций, по итогам которых в Филиал госпитализировано 23,3% пациентов в 2019 г.,73% пациентов в 2020 г. и 86,3% пациентов в 2021 г. Установлены деловые контакты с руководителями высших органов исполнительной власти курируемых субъектов ДФО. В результате деятельности ОМО Филиала с 2018 по 2021 г. сформирована четкая система организационно-методической помощи медицинским организациям 3-го уровня, расположенным на территории закрепленных регионов ДФО.