ПЕРЕДОВЫЕ СТАТЬИ

Цель: оценить наличие взаимосвязей традиционных факторов кардиоваскулярного риска и неспровоцированных легочных объемов и потоков.

Материалы и методы. Исследуемые (n = 153, медиана возраста – 43 [32; 51] года) были разделены в зависимости от возраста на две группы. Проводились анкетирование, антропометрия, биохимический анализ крови, спирометрия без бронходилатационной пробы, расчет нижней границы нормы (LLN – low limit of normal). С помощью U-критерия Манна – Уитни две группы сравнивались по количественному показателю. При анализе четырехпольных таблиц сопряженности выполнялось сравнение с помощью критерия χ2 Пирсона. Направление и теснота корреляционной связи оценивались с помощью коэффициента ранговой корреляции Спирмена. Прогностическая модель разрабатывалась методом линейной регрессии. Различия считались статистически значимыми при p < 0,05.

Результаты. В I группе (медиана возраста 29 [26; 33] лет) достоверные связи установлены между объемом форсированного выдоха за 1 секунду и высокочувствительным С-реактивным белком (всч-СРБ); модифицированным индексом Тиффно (м-ИТ) и общим холестерином, липопротеинами низкой плотности, глюкозой. При анализе данных LLN получены достоверные связи между м-ИТ и глюкозой (p = 0,004), всч-СРБ (p = 0,011). У лиц старше 40 лет с индексом курящего человека больше 10 пачка/лет выявлена зависимость между снижением LLN м-ИТ и LLN средней объемной скорости при выдохе от 25 до 75% форсированной жизненной емкости легких и повышением креатинина (p < 0,001) и липопротеина «а» (p = 0,03) соответственно.

Заключение. Существуют различия во взаимосвязях между функцией внешнего дыхания и лабораторными показателями кардиоваскулярного риска у лиц до и после 40 лет, что позволяет индивидуализировать прогнозирование хронических неинфекционных заболеваний.

ОБЗОРЫ

Данная работа – литературный обзор, освещающий настоящие представления о наиболее редких офтальмогельминтозах, подходы к их наиболее своевременной диагностике и эффективной терапии. По степени редкости классифицировать глазные формы гельминтозов целесообразно на относительно частые (например, токсокароз) и более редкие (инфестация органа зрения, с развитием парагонимоза и дирофиляриоза). Эпидемиология глазного онхоцеркоза на территории Дальнего Востока Российской Федерации имеет не только исключительно завозную представленность, но и орфанную распространенность. Отсутствие адекватной биомикроскопической визуализации возбудителя дирофиляриоза является главным лимитирующим фактором при ведении данных пациентов, что в равной степени влияет как на диагностику, так и лечение. Маскарадный синдром в клиническом течении парагонимоза является фактором, ставящим во главу анамнестические данные, которые чаще всего сводятся к употреблению в пищу дополнительного хозяина, чаще всего неправильно обработанных раков. Офтальмологические и церебральные формы требуют рентгенологической визуализации с обнаружением характерных магнитно-резонансных паттернов Лекарственная терапия на современном этапе развития медицины достаточна для разрешения патологического процесса при парагонимозе органа зрения. Врачу-офтальмологу необходима паразитологическая настороженность и более комплексная оценка соматического статуса каждого пациента резистентного к первичной, часто эмпирической терапии.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Цель: определить по данным антропометрии, калиперометрии и динамометрии параметры, определяющие индивидуальное физическое развитие и соматотипы, а также выявить их взаимосвязь с силой дыхательных мышц (ДМ) при начальной и клинически выраженной стадиях хронической сердечной недостаточности (ХСН) с сохраненной фракцией выброса левого желудочка.

Материалы и методы. Обследовано 58 пациентов обоего пола в возрасте от 45 до 72 лет, которые были разделены на 2 группы: основную (пациенты с ХСН) и группу сравнения (пациенты без ХСН). Всем пациентам проводились антропометрические измерения, калиперометрия, динамометрия и определялась сила ДМ.

Результаты. При определении соматотипов выявилась большая встречаемость эндоморфного типа у пациентов с ХСН с сохраненной фракцией выброса левого желудочка. Показатели силы ДМ достоверно не различались в обеих группах. Анализ параметров антропометрии выявил большие значения у пациентов со слабостью инспираторных и экспираторных мышц при ХСН с сохраненной фракцией выброса левого желудочка.

Заключение. Проведенное исследование показало наличие связи между силой ДМ и показателями антропометрии, калиперометрии и динамометрии. У пациентов с ХСН антропометрические показатели коррелировали только с максимальным экспираторным давлением (MEP), а данные калиперометрии как с максимальным инспираторным давлением (MIP), так и с MEP.

Цель: изучение диагностической ценности профиля антинуклеарных антител при ревматоидном артрите (РА) методом иммуноблоттинга.

Материалы и методы. Наблюдали 46 пациентов с РА, средний возраст которых составил 34,6 года [21,3– 63,2], длительность заболевания – 11,2 года [3,7–19,8], активность по DAS-28 – 3,15 ± 1,36 (3,05–3,61) балла. Диагноз РА устанавливался на основании общепринятых клинических рекомендаций. В контрольную группу вошли 28 пациентов с остеоартрозом. При выполнении работы использован набор реагентов для определения антител IgG к ядерным антигенам методом иммуноблоттинга.

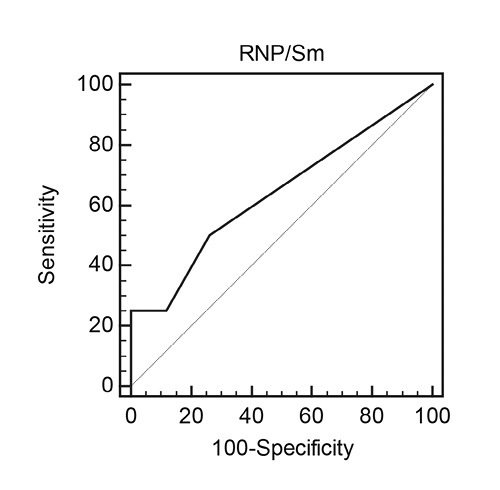

Результаты. У пациентов с РА повышенный уровень антител к RNP/Sm антигену выявляется достоверно чаще в сравнении с группой контроля (p = 0,007). Наиболее специфичными тестами для диагностики РА оказались антитела к рибонуклеопротеинам (анти-RNP/Sm) (специфичность 96%, чувствительность 25%) и антитела к рекомбинантному антигену (чувствительность 25%, специфичность 88,1%). Методом ROC-анализа установлено, что точкой, соответствующей оптимальному соотношению чувствительность/специфичность, является значение анти-RNP/Sm = 0. Данному значению соответствует чувствительность 50% и специфичность 73,8%.

Заключение. Изученные лабораторные тесты, как правило, обладали высокой специфичностью, но достаточно малой чувствительностью. Наиболее специфичными тестом для РА является анти-RNP/Sm. Проведение ROC-анализа позволило выявить, что для диагностики РА тест анти-RNP/Sm имеет средний показатель качества.

Цель: установить изменения ультраструктуры биоминерала дентина нижнего резца белых крыс после 60-суточного введения натрия бензоата (sodium benzoate, SB) и обосновать возможности их коррекции мексидолом (МД) либо тиотриазолином (ТТЗ).

Материалы и методы. Использовано 140 крыс-самцов массой 200–210 г, которые внутрижелудочно получали SB в дозе 100 мг/кг/сутки, а также внутрибрюшинно МД (50 мг/кг/сутки) и ТТЗ (117,4 мг/кг/сутки). Ультраструктуру биоминерала дентина нижнего резца изучали методом рентгеноструктурного анализа.

Результаты. После 60-суточного введения SB расчет размеров блоков когерентного рассеивания кристаллитов (РБКР) были больше контроля с 3-х по 24-е сутки реадаптации на 6,06, 7,88, 6,58 и 4,08%, а коэффициент микротекстурирования (КМТ) с 3-х по 45-е сутки – меньше на 8,23, 6,53, 8,12, 6,77 и 4,90%. При введении МД КМТ дентина с 10-х по 45-е сутки превышал значения группы без коррекции на 2,75, 3,31, 3,64 и 3,31%. При введении ТТЗ РБКР с 3-х по 15-е сутки уменьшались на 3,87, 5,23 и 4,80%, а КМ с 3-х по 45-е сутки возрастал на 2,76, 3,43, 3,83, 4,09 и 3,33%.

Заключение. Энтеральное введение SB сопровождается дестабилизацией биоминерала дентина нижних резцов крыс. Введение МД и ТТЗ сглаживает изменения ультраструктуры биоминерала дентина. Применение ТТЗ является более эффективным.

Цель: Создание скрининг-прогностического алгоритма риска окклюзий ретинальных вен при геомагнитных возмущениях у пациентов с артериальной гипертензией.

Материалы и методы. Обследованы 1512 пациентов с артериальной гипертензией 1–4-й стадий. В течение 3 лет у 391 пациента развились ретинальные венозные окклюзии. Проведено сравнительное изучение параметров системной и регионарной гемодинамики, микроциркуляторных показателей глаз данных пациентов как в условиях магнитоспокойной обстановки, так и при геомагнитных возмущениях. Для моделирования реакции микроциркуляторного русла на стресс проводилась функциональная фармакологическая инстилляционная проба 10% раствором ирифрина. Для оценки геомагнитной обстановки использовался Кр-индекс, объективно характеризующий колебания магнитного поля Земли за трехчасовой интервал времени. Применялась Международная классификация значений Кр.

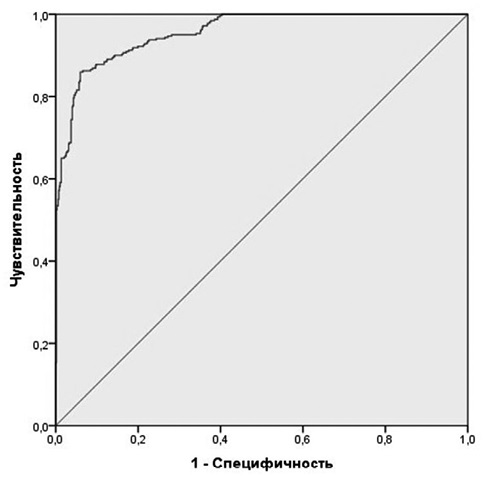

Результаты. Для статистического анализа отобрано 78 исследуемых признаков системной, регионарной гемодинамики и микроциркуляции. Выявлена прогностическая значимость 30 исследуемых признаков. Сформированы обучающая (n = 1434) и экзаменационная группы (n = 78 чел.). На основе обучающей группы был сформирован прогностический алгоритм. Установлен ряд закономерностей, позволяющих создать систему выявления риска возникновения тромбоза ретинальных вен при геомагнитных возмущениях у пациентов с гипертонической болезнью. Для выяснения наличия риска окклюзии ретинальных вен разработан коэффициент. Чувствительность алгоритма составила 89%, специфичность – 94%.

Заключение. Сформирован прогностический алгоритм выяснения риска окклюзионных поражений ретинальных вен при геомагнитных возмущениях для пациентов с артериальной гипертензией, с высокими чувствительностью и специфичностью 89 и 94%.

Цель: дать характеристику завозных случаев лихорадки денге на территории Приморского края и установить клинико-эпидемиологические особенности болезни.

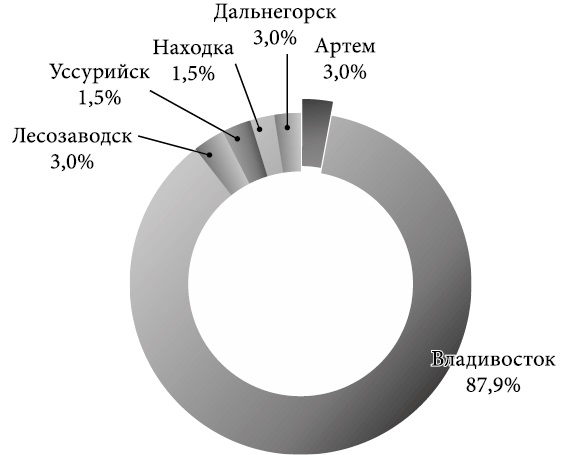

Материалы и методы. Проведено ретроспективное клинико-эпидемиологическое дескриптивное исследование. Материалом послужила 71 карта эпидемиологического обследования заболевших людей лихорадкой денге за период с 2012 по 2023 год и 66 историй болезни.

Результаты. Пик заболеваемости пришелся на 2018 год, интенсивный показатель которого составил 0,78 случая на 100 000 населения. Случаи лихорадки денге с 2012 года регистрировались ежегодно, за исключением 2021–2022 годов. Завоз осуществлялся с региона Юго-Восточной Азии, чаще с Таиланда, преимущественно в зимне-весенний период. Заболевание характеризовалось острым началом, лихорадкой постоянного типа в течение 7,1 ± 0,2 дня, симптомами общей интоксикации, появлением экзантемы пятнисто-папулезного характера (97%). Геморрагическая лихорадка денге в структуре выявленных случаев составила 3%. При исследовании крови определялись цитолиз (83,3%), лейкопения (72,7%), тромбоцитопения (60,6%) и лимфоцитоз (72,2%).

Заключение. Учитывая значительное превышение среднего уровня заболеваемости по РФ, эпидемиологическую ситуацию по завозу лихорадки денге в Приморский край можно рассматривать как неблагополучную. При диагностике следует учитывать особенности клиники и установленные риски заболеваемости.

Цель: анализ хирургических показателей при выполнении монопортовых торакоскопических лобэктомий в Сахалинском областном клиническом онкологическом диспансере на разных этапах освоения методики.

Материалы и методы. Изучены истории болезни 251 пациента, которым проведено радикальное хирургическое лечение по поводу немелкоклеточного рака легкого монопортовым торакоскопическим доступом. Пациенты разделялись на две группы: на этапе начального освоения методики (n = 109) и продвинутого освоения методики (n = 142). Проводилась оценка среднего времени операции, количества осложнений и конверсий.

Результаты. Освоение метода ведет к статистически значимому уменьшению времени операций, а различие других параметров, таких как количество послеоперационных осложнений и процент конверсий на разных этапах, имеет тенденцию к уменьшению.

Заключение. Хирургические показателиулучшаются по мере совершенствования освоения метода монопортовой торакоскопической лобэктомии. Методика адекватна и воспроизводима для оперативного лечения пациентов с раком легкого.

Цель: проанализировать ситуацию по проявлениям пищевого ботулизма на территории Волгоградской области за период 2005–2023 гг.

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 158 карт стационарного больного с диагнозом пищевой ботулизм. Анализировались эпидемиологические данные: факторы передачи, исходы; клинические данные: длительность инкубационного периода, выраженность клинических проявлений на момент поступления и в процессе заболевания, выраженность изменений лабораторных показателей, результаты исследований биологического материала на присутствие ботулотоксина, полученного от больных. Статистическая обработка данных осуществлялась с применением компьютерной программы MS Excel и статистического пакета «Stastica 10,0 MS Office».

Результаты. Выявлены преимущественные спорадические случаи ботулизма, определены ведущие факторы передачи инфекции и преобладающий тип ботулотоксина на территории Волгоградской области в период с 2005 по 2023 год.

Заключение. Определена необходимость постоянной актуализации знаний о данном тяжелом пищевом бактериальном отравлении для врачей амбулаторного звена, приемных отделений стационаров, скорой медицинской помощи.

Цель – разработать математические модели для определения вероятности наличия или отсутствия внутритазовых анастомозов верхней ягодичной артерии (ВЯА) у мужчин и женщин. Материалы и методы: числовые данные для проведения дискриминантного анализа были получены в результате проведенных исследований на нефиксированных трупах (132 трупа мужчин в возрасте от 40 до 60 лет и 60 трупов женщин в возрасте от 35 до 74 лет). Для достижения поставленной цели были применены следующие методы исследования: препарирование, морфометрия, инъекция сосудов соматотипирования, математическое моделирование. Результаты: при проведении оценки независимых показателей для получения математических моделей, прогнозирующих высокую или низкую вероятность наличия внутритазовых анастомозов ВЯА у мужчин и женщин, установлено, что статистически значимыми переменными-предикторами для линейной дискриминантной функции являются значения длины и диаметра этой артерии. При определении вероятности наличия или отсутствия внутритазовых анастомозов ВЯА точность математической модели у мужчин составила 93,8%, а у женщин – 91,7%. Отнесение каждого нового случая исследования к группе лиц мужского пола с высокой или низкой вероятностью наличия внутритазовых анастомозов ВЯА может быть рассчитано по следующим формулам: y0 = -11,174 + 1,465x1 + 5,139x2 и y1 = -31,459 + 4,101x1 + 6,436x2, а у женщин – y0 = -99,896 + 1,821x1 + 2,964x2 и y1 = -103,737 + 3,685x1 + 3,493x2, где x1 – значение диаметра ВЯА для каждого нового случая, x2 – значение длины ВЯА для каждого нового случая. Если y0 > y1, то мужчина или женщина относится к группе с низкой вероятностью наличия внутритазовых анастомозов ВЯА, если y0 < y1, то – к группе людей с высокой вероятностью наличия аналогичных внутритазовых соустий. Заключение: разработанные математические модели с достаточно высокой точностью могут прогнозировать наличие или отсутствие внутритазовых анастомозов ВЯА у мужчин и женщин.

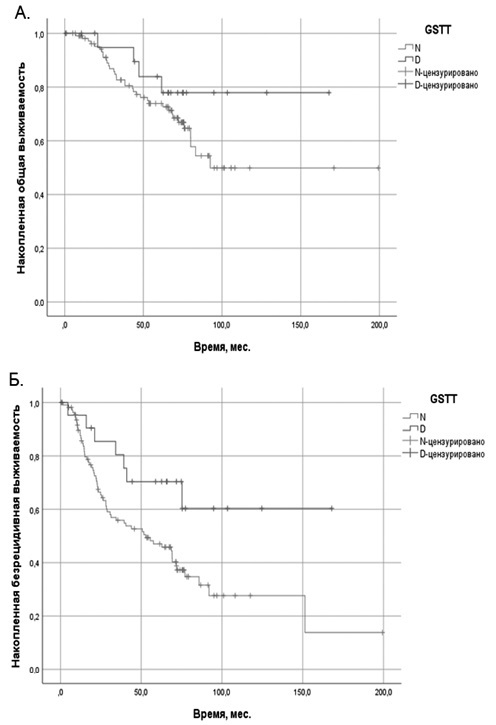

Цель. Изучить влияние делеционного полиморфизма генов глутатион-S-трансфераз (GSTT1, GSTM1), на эффективность химиотерапии (ХТ) у пациенток с диагнозом рак молочной железы (РМЖ) в Приморском крае.

Материалы и методы. Обследовано 132 пациентки с диагнозом РМЖ в возрасте от 23 до 79 лет (средний возраст – 48 ± 13 лет), получивших химиотерапевтическое лечение. Генотипирование полиморфных вариантов GSTM1 и GSTT1 проводили с помощью мультиплексной полимеразной цепной реакции с последующим анализом кривых плавления продуктов реакции.

Результаты. Безрецидивная выживаемость (БРВ) больных РМЖ с «нулевым» генотипом GSTT1 была статистически значимо выше (116,7 месяца (9,6 года) против 75,8 месяца (6,2 года)), чем у пациенток с «нормальным» генотипом GSTT. Так, в случае «нулевого» генотипа GSTT1 риск рецидива заболевания снижался в 2,4 раза (ОР = 0,418, ДИ = 0,191–0,915, р = 0,024). Как и в случае с GSTT1, БРВ больных с «нулевым» генотипом GSTM1 возрастала с 72,7 месяца (6 лет) до 76,1 месяца (6,3 года). При этом риск рецидива заболевания у носителей «нулевого» генотипа GSTM1 снижался в 1,7 раза (ОР = 0,596, ДИ = 0,369–0,964, р = 0,033) по сравнению с таковым у носителей «нормального» генотипа GSTM1.

Заключение. Делеционный полиморфизм генов GSTT1 и GSTM1 оказывает значительное влияние на эффективность ХТ пациентов с РМЖ. Носители «нулевых» генотипов демонстрировали более высокую БРВ и меньший риск развития рецидива заболевания. Дальнейшие исследования в данном направлении и валидация полученных данных могут позволить индивидуализировать лечение пациентов с РМЖ, оптимизировать схемы ХТ и снизить число нежелательных явлений.

Цель: оценить характер течения заболевания, лабораторную диагностику и результаты лечения у госпитализированных больных с инфекцией COVID-19.

Материалы и методы. В период с января по декабрь 2021 г. проведен мониторинг новой коронавирусной инфекции COVID-19, cредней степени тяжести, осложненной внебольничной полисегментарной пневмонией, 861 стационарного пациента терапевтического отделения ГБУЗ СК «ГКБ № 3» г. Ставрополя. Пациенты оценены по лабораторным данным, индексу массы тела, сопутствующим заболеваниям, полу, возрасту, длительности стационарного лечения и исходу заболевания.

Результаты. Более половины пациентов с инфекцией СOVID-19 имели избыточную массу тела и сопутствующие заболевания на момент поступления, что существенно усугубляло течение и прогноз заболевания. Выявлена важная роль предикторов воспаления (C-реактивный белок, прокальцитонин, фибриноген, D-димер, лактатдегидрогеназа), показатели которых достоверно коррелировали с тяжестью состояния пациента. Динамическое мониторирование этих лабораторных показателей служило маркером адекватности проводимой терапии, однако не всегда являлось критерием для назначения антибактериальной терапии. Бактериологическая диагностика была применена лишь в 9,4% случаев.

Заключение. Тяжесть течения новой коронавирусной инфекции не была ассоциирована с полом, но достоверно коррелировала с возрастом и наличием коморбидных сердечно-сосудистых, бронхолегочных и эндокринных заболеваний. Ретроспективный анализ выявил характерные лабораторные маркеры тяжести течения инфекции СOVID-19. Установлено, что стартовая эмпирическая антибактериальная терапия была инициирована в 94% случаев при отсутствии достоверных объективных признаков наличия бактериальной инфекции.

Цель: оценить эффективность пенной формы 3% тетрадецилсульфата натрия при лечении пациентов с венозными мальформациями (ВМ) челюстно-лицевой области.

Материалы и методы. В исследование было включено 30 пациентов с венозными мальформациями челюстно-лицевой области. Пациенты были разделены на три группы: 1-я – пациенты с маленьким размером ВМ (до 2 см в диаметре); 2-я – пациенты со средним размером ВМ (от 2 до 6 см в диаметре); 3-я – пациенты с большим размером ВМ (от 6 см в диаметре). При лечении пациентов использовали пенную форму 3% тетрадецилсульфата натрия.

Результаты. Лечение всех пациентов проходило без интраоперационных и послеоперационных кровотечений. По результатам исследования большие мальформации уменьшались в размерах в среднем на 49,7%, средние – на 68,1%, тогда как маленькие – на 69,6%.

Заключение. Склерозирование венозных мальформаций челюстно-лицевой области пенной формой 3% тетрадецилсульфата натрия является эффективным, легкодоступным и безопасным методом лечения.

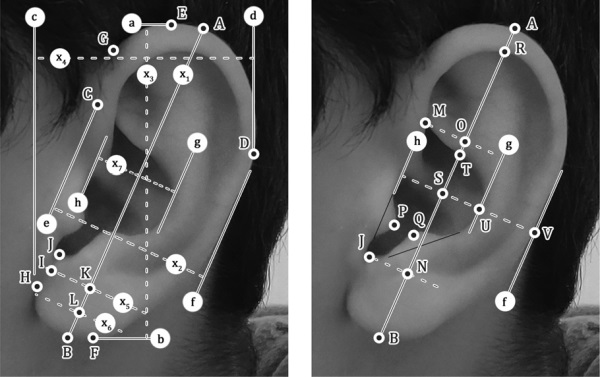

Цель: выявление соматотипологических особенностей линейных параметров и билатерального диморфизма ушных раковин мужчин юношеского возраста.

Материал и методы. Исследовали 140 мужчин юношеского возраста (19,05 ± 0,71 года), проживающих на территории Луганской Народной Республики. Проводили соматотипирование и кефалотипирование, после чего фотографировали левую и правую ушные раковины. Цифровые фотографии переносили в программу ImageJ, с помощью которой определяли 20 размеров ушной раковины. Проводили дисперсионный анализ полученных результатов. Определяли индекс билатерального диморфизма каждого параметра аурикулометрии.

Результаты. Все изучаемые параметры левой ушной раковины, за исключением ширины раковины, превышают аналогичные значения ушной раковины контралатеральной стороны.

Заключение. Наивысшие значения индекса билатерального диморфизма отмечаются при изучении высоты козелка и противокозелка у мужчин независимо от их кефалотипа.

Цель: анализ роли ультразвукового исследования в диагностике истинной гинекомастии.

Материалы и методы. В исследование включены 119 мужчин в возрасте от 18 до 74 лет, обратившихся за период с января 2017 по март 2021 года с жалобами на наличие уплотнения в проекции ареолы, и/или боль/дискомфорт в области грудных желез, каждому из которых было выполнено ультразвуковое исследование (УЗИ) грудных желез. У 112 (94,05%) из них по результатам УЗИ выявлены изменения, характерные для гинекомастии. Все пациенты были разделены на 3 возрастные группы: 18–44 года (n = 99), 45–59 лет (n = 15), 60–74 года (n = 5).

Результаты. Из 112 случаев в 97 выявлена истинная гинекомастия и в 15 – псевдогинекомастия. Наибольшая встречаемость истинной гинекомастии приходится на первую возрастную группу, с пиками в 24–26 и 30–32 года. Двусторонняя гинекомастия составила 67%, унилатеральная встречалась в 21,6% случаев слева, 11,4% – справа. Средний диаметр железистого диска статистически не отличался в исследуемых группах (p > 0,05, p = 0,5). Толщина железистого слоя статистически значимо различается и увеличивается с возрастом (р ≤ 0,05). Симптомы истинной гинекомастии встречались в 22 случаях, когда возникали боль и/или дискомфорт в области грудных желез. В 37 случаях отмечалось увеличение размеров грудных желез, в 38 случаях описано сочетание различных симптомов. Подкожная мастэктомия с двух сторон выполнена 21 пациенту. При гистологическом исследовании в 85,7% случаев преобладала фиброзная стадия гинекомастии (n = 18), промежуточная стадия обнаружена в 9,5% случаев (n = 2), и цветущая стадия – в 4,8% (n = 1). Эффективность УЗИ составила: специфичность – 100%, точность – 96,3% и чувствительность – 95,45%.

Заключение. УЗИ является доступным, неинвазивным, безопасным методом диагностики и может быть рекомендовано всем пациентам, обратившимся по поводу патологии грудных желез как основной инструментальный метод подтверждения диагноза.

Цель: оценить эффективность и безопасность применения фавипиравира и ремдесивира в инфекционном стационаре Волгоградской области в 2022 г.

Материалы и методы. Проанализировано 559 медицинских карт пациентов, которым назначались фавипиравир или ремдесивир в 2022 г. Отдаленные результаты применения препаратов и исходов заболевания после выписки или перевода в другое лечебное учреждение оценивались с помощью федерального регистра лиц, больных СOVID-19.

Результаты. Фавипиравир чаще назначался при легком течении заболевания. После исключения из анализа пациентов без признаков поражения легких достоверных различий между пациентами, получающими фавипиравир и ремдесевир, по показателям летальности и улучшения выявлено не было. У пациентов, получающих фавипиравир, шансы повышения активности аланинаминотрансферазы выше 5 верхних границ нормы и развития лекарственного поражения печени с возможной связью по шкале RUCAM были ниже по сравнению с пациентами, получающими ремдесивир (ОШ = 0,40, 95ДИ 0,20–0,80 и ОШ = 0,30, 95 ДИ 0,08–1,08).

Заключение. Ограниченный опыт применения фавипиравира при СOVID-19 диктует необходимость дальнейшего изучения его эффективности и безопасности, особенно при одновременном приеме варфарина и высоких доз антикоагулянтов прямого действия.

Цель: проанализировать динамику использования медико-организационных технологий, направленных на достижение в регионе целевого показателя снижения летальности пациентов от острого коронарного синдрома (ОКС).

Материалы и методы. Базами исследования являлись в 2018 году 1 региональный сосудистый центр (РСЦ), 8 первичных сосудистых отделений (ПСО), 41 медицинская организация (МО). В 2022 году структура медицинских организаций изменилась: была представлена 3 РСЦ, 9 ПСО, 39 МО. Был проведен расчет и анализ показателей, характеризующих оказание медицинской помощи пациентам с ОКС на территории Иркутской области. Наличие, направление и сила взаимосвязи между количеством умерших от ОКС и количеством медико-организационных мероприятий изучались с применением линейного корреляционного анализа по методу Пирсона.

Результаты. В динамике увеличился удельный вес госпитализации пациентов с ОКС в ранние сроки – до 12 часов – с 42,1 до 46,5%. Показатель летальности населения региона от ОКС уменьшился на 20,4% прежде всего за счет снижения летальности в первые 24 часа (на 28,7%). Выявлены ключевые медико-организационные технологии, обладающие наибольшим влиянием на показатели летальности. Сильная взаимосвязь (r = -0,729) – между числом умерших от ОКС и числом больных, переведенных в региональный сосудистый центр для проведения экстренной коронопластики; две среднего уровня взаимосвязи параметров: (r = -0,343) – между числом умерших от ОКС и числом госпитализированных с ОКС в первые 12 часов; (r = -0,415) – между числом умерших от ОКС и числом госпитализированных, которым проведена процедура тромболитической терапии. Применение метода линейной регрессии показало, что прогностическое значение для дальнейшего снижения ожидаемого количества умерших от ОКС в области имеет доступность такой процедуры для пациентов, как экстренная коронопластика и тромболитическая терапия.

Заключение. Создание инфраструктуры РСЦ и ПСО в области позволило обеспечить выполнение большинства ключевых сигнальных индикаторов региональной программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями».

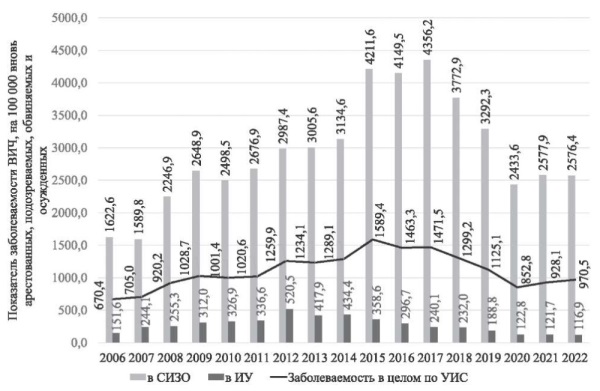

Цель: оценить медико-статистические показатели состояния здоровья лиц с болезнью, вызываемой вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), из числа подозреваемых, обвиняемых, осужденных, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы (УИС), и разработать предложения по совершенствованию работы в сфере противодействия распространению ВИЧ-инфекции.

Материалы и методы. Для анализа структуры и динамики заболеваемости и смертности от ВИЧ-инфекции в учреждениях УИС за период 2014–2022 гг. использованы данные официальных форм ведомственного статистического наблюдения. Расчеты проведены с применением пакетов прикладных программ MS Excel и программной среды R версии 3.6.2.

Результаты. Пиковые значения заболеваемости ВИЧ в УИС наблюдались в 2015 году, после чего вплоть до 2020 года эти показатели снижались. Смертность от ВИЧ с 2014 года снизилась на 52,1% и составила 84,6 на 100 тыс. человек в 2022 году. Летальность лиц, живущих с ВИЧ (ЛЖВ), с 2014 года снизилась на 61,5%. Эта динамика формирует убывающий тренд с 2015 года. Охват антиретровирусной терапии данной группы пациентов достиг максимального значения – 94,5% – в 2022 году.

Заключение. Тренды заболеваемости и смертности от ВИЧ-инфекции за исследуемый период имеют нисходящий характер, а охват антиретровирусной терапией в 2022 году достиг исторического максимума. Это, однако, не исключает низкой приверженности пациентов к лечению, что свидетельствует о необходимости разработки новых методов санитарно-просветительской и лечебно-профилактической работы в учреждениях уголовно-исполнительной системы.

НАБЛЮДЕНИЯ ИЗ ПРАКТИКИ

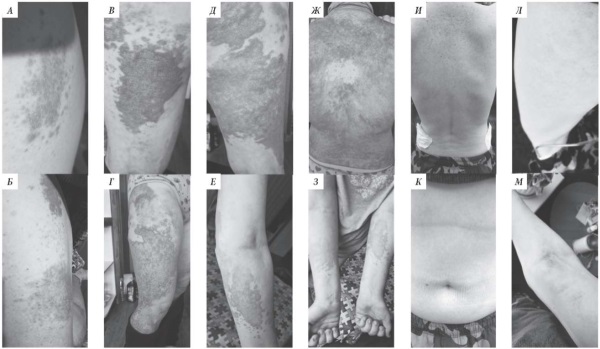

Представлен клинический случай дебюта паранеорпластического полидерматомиозита на фоне новой коронавирусной инфекции у пациентки с обострением параноидной шизофрении. При манифестации паранеопластического синдрома дифференциальная диагностика проводилась между локомоторной первично-латентной формой бруцеллеза, трихинеллезом, полидерматомиозитом и стероидной миопатией. Учитывая эпидемиологический анамнез и проживание пациентки в сельской местности, в первую очередь исключалась инфекционная этиология заболевания, а также аутоиммунная патология с вовлечением мышц и кожи. При лабораторно-инструментальном исследовании получены ложноположительные результаты IgM к возбудителю бруцеллеза. Установление окончательного клинического диагноза осложнялось наличием фонового заболевания, требующего постоянного приема нейролептиков, отсутствием контроля базисной фармакотерапии.