Научно-практический рецензируемый «Тихоокеанский медицинский журнал» является ежеквартальным (4 номера в год) рецензируемым печатным изданием, отражающим результаты научных исследований, ориентированных на разработку передовых медицинских технологий.Освещает научные и практические достижения в области фундаментальных исследований, экспериментальной, клинической и профилактической медицины, организации здравоохранения и госсанэпидслужбы, педагогики высшей медицинской школы; публикует научные обзоры, результаты оригинальных исследований, наблюдения из практики, методические материалы, материалы научных конференций. Приоритет для публикации предоставляется материалам по перспективным направлениям современной медицинской науки: молекулярная медицина, регенеративная медицина и биоинженерия, информационные технологии в биологии и медицине, инвазивные медицинские технологии, нейронауки и поведенческая медицина, фармакология и инновационная фармацевтика, ядерная медицина, трансляционная медицина, организация здравоохранения и госэпиднадзора Дальневосточного региона. Журнал адресован врачам различного профиля, научным работникам в сфере медицины и биологии.

«Тихоокеанский медицинский журнал» является одним из основных изданий, в котором публикуется большинство статей по материалам диссертаций на соискание ученой степени доктора и кандидата медицинских наук, выполняемых в Дальневосточном регионе.

Индексация: РИНЦ (RSCI; Science Index), Киберленинка, Руконт, EВSCO.

Текущий выпуск

ПЕРЕДОВЫЕ СТАТЬИ

Статья посвящена исследованию влияния адресной поддержки перспективных педагогических работников на снижение рисков, сопутствующих формированию кадрового резерва университета. Описана структура реализующейся в университете программы кадрового резерва, сущность которой заключается в выявлении перспективных работников, оценке планов и достигнутых результатов по четырем направлениям деятельности, предоставлении адресной поддержки. Проведенный в статье сравнительный анализ статистических данных участников программы и работников, не принимавших в ней участие, показал, что программа кадрового резерва не только успешно решает задачу удержания и закрепления молодых кадров, но и стимулирует их развитие, позволяя вузу формировать кадровый ресурс с высоким потенциалом.

ОБЗОРЫ

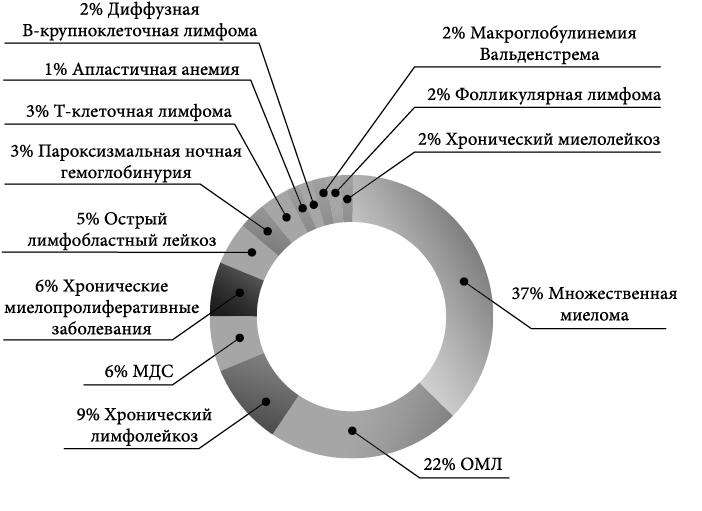

Гипоксия-индуцируемый фактор (Hypoxia-induced factor, HIF), главный регулятор клеточного ответа на гипоксию, координирует адаптацию через активацию генов, контролирующих ангиогенез (Vascular Endothelial Growth Factor, VEGF), метаболизм глюкозы (Glucose Transporter, GLUT1, GLUT3), пролиферацию (Insulin-like Growth Factor, IGF-2), pH-гомеостаз (Carbonic anhydrase, CA IX) и эритропоэз (ЭПО). Роль HIF как маркера гипоксии и драйвера агрессивности солидных опухолей не вызывает сомнений, однако его вклад в патогенез гематологических заболеваний, в частности в развитие клонального кроветворения и лейкемогенез, остается малоизученным и противоречивым. В данном обзоре литературы мы сосредоточились на анализе взаимосвязи экспрессии HIF-1α (наиболее изученной изоформы) с риском возникновения клонального гемопоэза при миелодиспластическом синдроме (МДС), возможностью последующей трансформации в острый миелобластный лейкоз (ОМЛ) и неблагоприятным прогнозом течения МДС в целом. Особое внимание уделено потенциальным механизмам, посредством которых гипоксия и HIF-1α могут способствовать селективному преимуществу диспластического клона (например, через изменение метаболизма, апоптоза или взаимодействия со стромой костного мозга) и его злокачественной прогрессии. Полученные данные важны для оценки риска течения МДС и поиска новых терапевтических мишеней коррекции возникших нарушений.

Статья посвящена проблеме исследования компонентного состава тела. В обзоре представлены методы антропометрического исследования, оценена их доступность и точность. Выделены преимущества исследования биомпеданса как наиболее доступного и точного метода, показана возможность его использования в клинической практике и научных исследованиях. Описаны отдельные компоненты тела, а также показаны изменения компонентного состава тела по мере старения организма. Сделан вывод о необходимости установления взаимосвязи компонентов состава тела и их изменений с функциональными возможностями человека, различными вариантами старения.

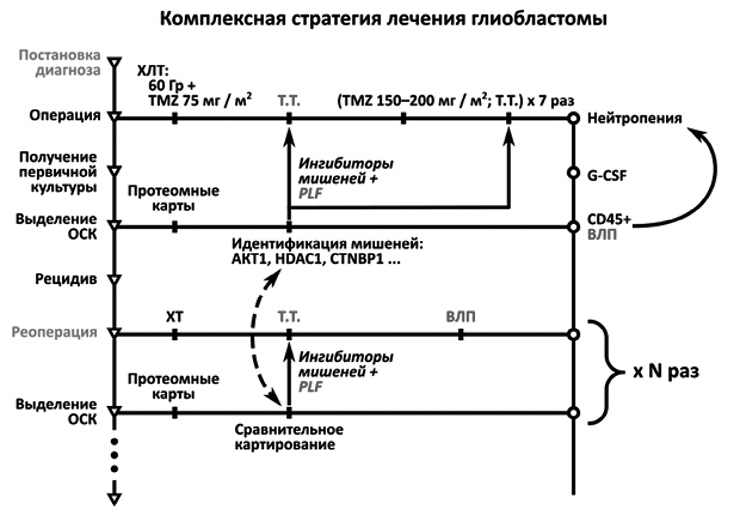

Глиобластома представляет собой наиболее агрессивную первичную нейроэпителиальную опухоль центральной нервной системы, характеризующуюся исключительно неблагоприятным прогнозом. Несмотря на комплексный терапевтический подход, включающий максимально возможную хирургическую резекцию с последующей радио- и химиотерапией, клинический исход остается неудовлетворительным: медиана общей выживаемости пациентов не превышает 15 месяцев. Ключевым патогенетическим фактором, определяющим резистентность к терапии и неизбежное рецидивирование опухоли, является наличие в ее структуре популяции опухолевых стволовых клеток (ОСК). Обсуждается идея создания новой циторегуляторной стратегии лечения глиобластомы, основанной на протеом-персонализированном подборе молекулярных мишеней, включая подавление β-катенина в опухолевых стволовых клетках (ОСК) с применением препаратов, преодолевающих гематоэнцефалический барьер. Важным компонентом данной стратегии является регуляция микроокружения ОСК путем блокирования сигнальной оси CXCR4/CXCL12. Стратегия также включает подавление механизмов привлечения иммуносупрессивных клеток (T-регуляторных лимфоцитов и миелоидных супрессорных клеток) в опухолевый очаг, что способствует восстановлению эффективного противоопухолевого иммунного ответа. Декларируется идея создания высокотехнологичных лекарственных препаратов аутологических CD45+ клеток, реактивированных ex vivo, с использованием экзогенной ДНК или РНК, транслирующих воспалительный сигнал в микроокружение ОСК.

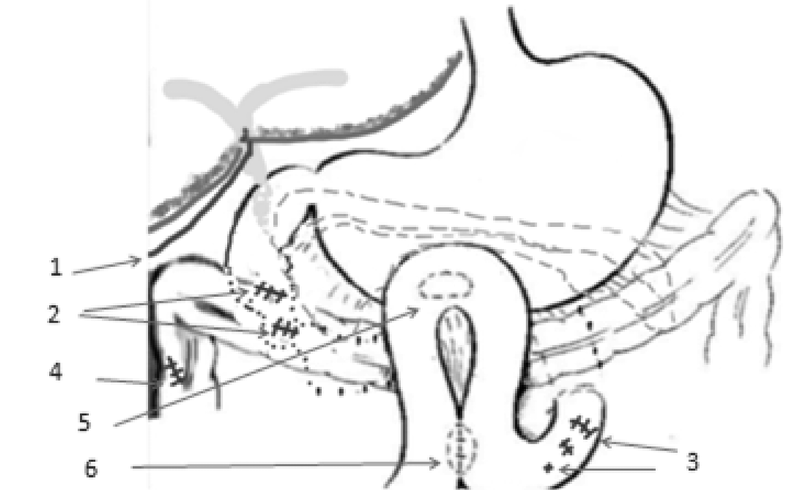

Цель данной статьи – ознакомить клиницистов с травмами двенадцатиперстной кишки и рекомендовать своевременное и адекватное вмешательство хирургическое лечение. Повреждения двенадцатиперстной кишки встречаются сравнительно редко, поэтому клиницисты порой затрудняются в выборе метода оперативного лечения. Способ хирургического вмешательства зависит от локализации и обширности выявленной травмы. В наблюдении представлен случай множественных проникающих ранений брюшной полости, в результате которых произошли множественные сквозные ранения двенадцатиперстной кишки D 4 (тяжесть OIS-III, по AIS-4) с последующим ее некрозом. Во время третьей операции в условиях перитонита произведена дуоденэктомия с сохранением головки поджелудочной железы с сохранением ампулы общего желчного протока. Выполнено анастомозирование петли отключенной тощей кишки с панкреатическим и общим желчным протоком на дренажах с благоприятным исходом. Выбор метода оперативного лечения специализированным хирургом должен решаться индивидуально.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

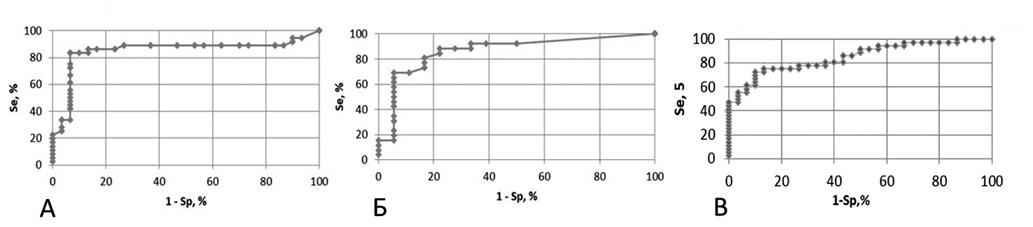

Цель: оценить диагностическую и прогностическую ценность кишечной фракции белка, связывающего жирные кислоты (I-FABP), и фекального кальпротектина для ранней диагностики некротизирующего энтероколита (НЭК) у новорожденных. Материалы и методы. Проведено проспективное исследование с участием 42 новорожденных: основная группа – 12 новорожденных с установленным диагнозом НЭК; группа сравнения – 18 новорожденных с кишечными симптомами без НЭК; контрольная группа – 12 здоровых новорожденных. У всех участников измерялись уровни I-FABP в сыворотке крови и моче, а также уровень фекального кальпротектина. Для оценки диагностической точности маркеров применялся ROC-анализ с расчетом площади под кривой (AUC), чувствительности и специфичности. Результаты. Уровни I-FABP в сыворотке крови и моче, а также фекального кальпротектина у пациентов с НЭК достоверно превышали показатели в группах сравнения и контроля (p < 0,001). ROC-анализ продемонстрировал высокую диагностическую ценность каждого биомаркера: I-FABP (сыворотка): AUC = 0,91; I-FABP (моча): AUC = 0,76; фекальный кальпротектин: AUC = 0,86. Комбинация исследованных маркеров показала наивысшую эффективность: AUC составила 0,93 при чувствительности 93,5% и специфичности 91,7%. Заключение. Некротизирующий энтероколит является жизнеугрожающей патологией, а его ранняя диагностика остается сложной задачей. Результаты исследования подтверждают, что I-FABP и фекальный кальпротектин являются высокоинформативными биомаркерами повреждения кишечника. Комбинация этих маркеров обладает исключительно высокой диагностической точностью (чувствительность 93,5%, специфичность 91,7%), что позволяет рекомендовать их использование в клинической практике для улучшения ранней диагностики и ведения пациентов с НЭК.

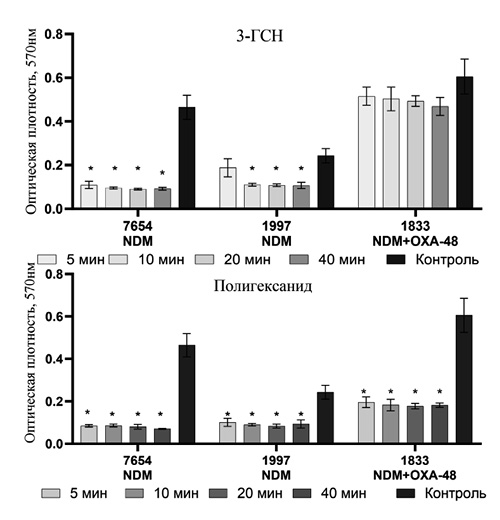

Цель исследования – сравнительная оценка действия полигексанида и антисептика Тригексилон® на сформированные биопленки карбапенемазопродуцирующих K. pneumoniae и P. aeruginosa, выделенных от пациентов с ортопедической инфекцией. Материалы и методы. Выделение клинических изолятов K. pneumoniae и P. aeruginosa выполняли в соответствии с международными стандартами микробиологических исследований. Видовую идентификацию выполняли методом MALDI-TOF MS. Чувствительность к антибактериальным препаратам – в соответствии с EUCAST v.15.0. Детекцию генов карбапенемаз осуществляли методом Real-time PCR. Биопленки карбапенем-устойчивых K. pneumoniae и P. Aeruginosa формировали в течение 48 часов. Затем лунки обрабатывали 200 мкл 0,2% раствора полигексанида или Тригексилоном® (2,8–3,6 мг/мл) в течение 5, 10, 20, 40 минут. Деструктивное действие антисептиков определяли путем окраски биопленок 0,1% раствором генцианвиолета в сравнении с контролем. Для определения влияния антисептиков на сесcильные бактериальные клетки в каждую лунку добавляли 190 мкл среды LB и 10 мкл водного раствора резазурина. Статистический анализ выполняли в GraphPad Prism 9.0. Результаты. K. pneumoniae и P. aeruginosa продуцировали карбапенемазы различных групп. Все включенные в исследование штаммы были чувствительны к полигексаниду и Тригексилон® и образовывали биопленки. Установлено, что оба антисептика эффективно снижали биомассу сформированных биопленок P. aeruginosa и K. pneumoniae. Выявлено, что Тригексилон® при экспозиции 5 минут не оказывал эффективного деструктивного действия на биопленки IMP-продуцирующего изолята P. aeruginosa в отличие от раствора полигексанида, который был активен уже через 5 минут выдержки. Кроме того, оба тестируемых антисептика демонстрировали антибактериальное действие в отношении сессильных форм P. aeruginosa и K. pneumoniae в составе биопленок. Заключение. Выполненное исследование подчеркивает значимость потенциальной антибиопленочной активности полигексонида для клинического использования, особенно в ортопедической хирургии, где профилактика и лечение инфекций, связанных с биопленкой, имеют решающее значение. Дальнейшие исследования должны быть сосредоточены на оптимизации времени воздействия антисептического препарата и разработке улучшенных стратегий промывания, обеспечивающих достаточное антибактериальное действие, хорошую цитосовместимость, а также экономическую выгоду с учетом стоимости используемых препаратов.

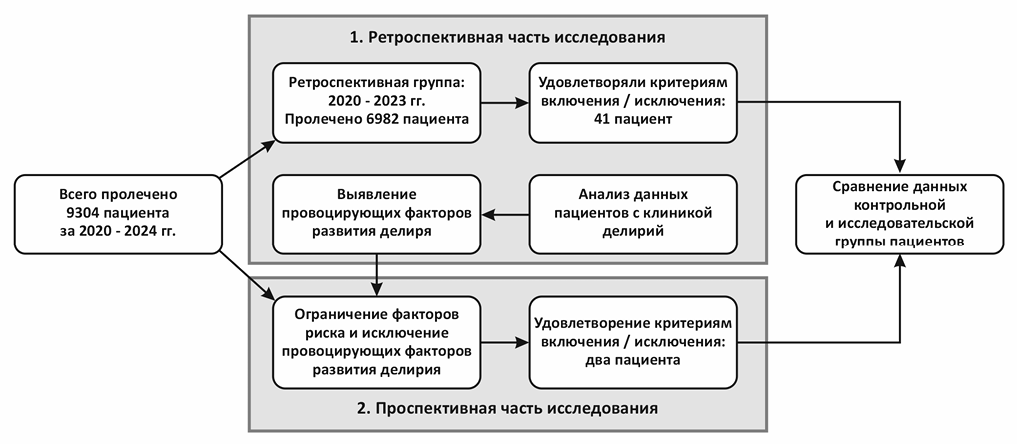

Цель исследования – изучение факторов риска развития делирия у пациентов офтальмохирургического профиля и оптимизация периоперационной профилактики. Материалы и методы: проведено нерандомизированное когортное проспективное наблюдательное исследование с контролем ретроспективной группы пациентов, в котором проведен анализ медицинских карт пациентов с диагнозом старческая катаракта, в Краевой клинической больнице № 2 г. Владивостока с 2020 по 2024 г. Результаты. На основании проведенного исследования выделаны демографические (возраст), анамнестические (сопутствующие заболевания вредные привычки), клинические факторы (применяемые лекарственные средства – наркотические аналгетики, бензодиазепины, антихолинергические препараты) риска развития ПД. Оптимизация периоперационной подготовки пациентов офтальмохирургичекого профиля, исключение из анестезиологического сопровождения оперативных вмешательств триггерных препаратов позволила снизить частоту ПД в 8,7 раза.

Синдром сухого глаза (ССГ) – одно из самых часто встречающихся хронических заболеваний глаз. При этом в диагностике синдрома сухого глаза не проводили исследование микробиома глазной поверхности. Цель исследования – оценить видовой состав микроорганизмов конъюнктивы глаз у пациентов с синдромом сухого глаза, проживающих на территории Приморского края. Материалы и методы. В исследовании приняли участие 229 пациентов офтальмологического профиля в Приморском крае в возрасте 18–90 лет с синдромом сухого глаза (2023–2025 гг.). Выделение микроорганизмов проводили классическим микробиологическим методом с использованием современных селективных питательных сред и хромогенных агаров. Идентификацию выделенных культур осуществляли с помощью масс-спектрометрического анализа (времяпролетная масс-спектрометрия с матрично-активированной лазерной десорбцией/ионизацией) (Autof ms 1000 MALDI-TOF, Autobio). Статистическая обработка данных проведена в программе Microsoft Office Excel 2010. Результаты. При исследовании биоматериала у пациентов выявлены микроорганизмы, относящиеся к 10 родам, основными были: Staphylococcus, Corynebacterium. Лидирующие позиции среди выявленных микроорганизмов занимали бактерии, принадлежащие к роду Staphylococcus, представленные 10 видами, среди них преобладали коагулазонегативные стафилококки (88,9%). Чаще с ССГ обращались пациенты от 60 до 74 лет (43,11%). Вывод. Наше исследование показывает наличие разнообразного бактериального сообщества при синдроме сухого глаза у пациентов, проживающих на территории Приморского края. Оно представлено относительно небольшим числом основных родов, но содержит значительную долю известных патогенов, хотя и в незначительном диагностическом титре. Полученные результаты предполагают дальнейшие исследования в этом направлении.

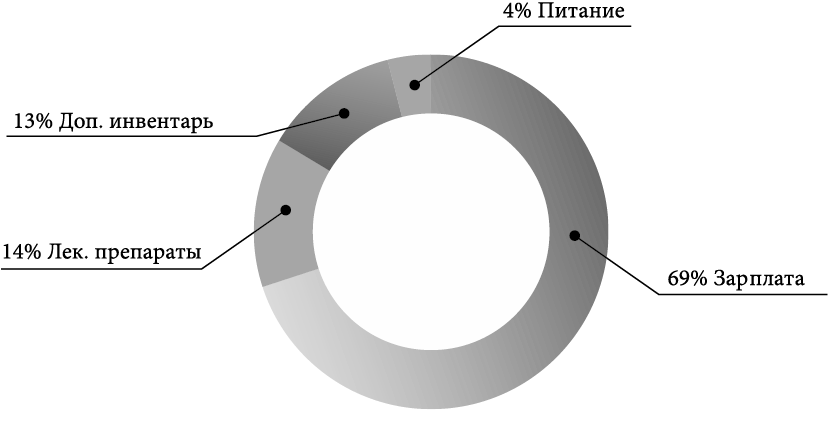

Цель: провести анализ финансовой стоимости болезни коронавирусной инфекции в стационарных условиях с учетом клинико-статистических групп (КСГ), а также оценки затрат влияния на бюджет за 2020–2023 гг. Материалы и методы. Расчет оплаты лечения пациентов производили по четырем клинико-статистическим группам (КСГ) с учетом показателей средней длительности госпитализации. При легкой степени тяжести заболевания она составила 12 дней, при средней – 14 дней и при тяжелых и крайне тяжелых формах – 17 и 24 дня соответственно. Распределение тарифа было следующим: 69% приходилось на заработную плату, 14% – на закупку медикаментов, 13% – дополнительный инвентарь и 4% – питание. Результаты. Общий экономический ущерб в 2021 году был 404 810 111,27 руб. Траты за год на заработную плату составили 284 908 611,22 руб., медикаменты – 56 673 415,55 руб., инвентарь – 52 625 314,43 руб., питание – 10 602 770,07 руб. При общем количестве 2235 случаев в 2022 году общий экономический ущерб составил 370 067 971,31 руб. На заработную плату приходилось 255 346 900,2 руб., медикаменты – 51 809 516 руб., мягкий инвентарь – 48 108 836,27 руб., питание – 14 802 718,84 руб. При общем количестве 2033 случая в 2023 году экономический ущерб составил 308 515 244,25 руб. Доля заработной платы составляла 212 875 587,75 руб., медикаментов – 43 192 148,24 руб., инвентаря – 40 106 994,79 руб. и питания – 12 340 613,78 руб. Заключение: проведенный фармакоэкономический анализ показал, что при общем количестве 6932 случая по разным клинико-статистическим группам экономический ущерб стационарного лечения пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, ассоциированной с SARS-CoV-2, в ГБУЗ ККБ № 2 за три года составил 1 083 393 427,14 руб.

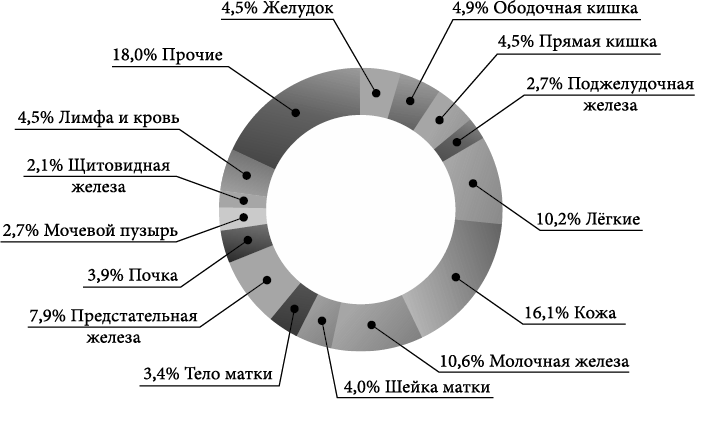

Цель исследования – оценка территориальных особенностей основных показателей заболеваемости и смертности от злокачественных новообразований населения Амурской области в период 2014–2023 гг. Материалы и методы: результаты официальной отчетности онкослужбы (ф. 35 и ф. 7) и данные территориальных органов Федеральной службы государственной статистики, обработанные с помощью стандартных программ онкологической статистики. Результаты. В 2023 г. в Амурской области Дальневосточного федерального округа зарегистрировано 3954 новых случая злокачественных новообразований, что на 31,3% больше, чем в 2014 г. Средний статистический показатель заболеваемости составил у мужчин 312,17 ± 8,40о/оооо (2020 г. – 293,09 ± 6,47о/оооо) на 100 000 населения при темпах прибыли 31,0%. У женской половины подобный показатель увеличился до 249,34о/оооо (2020 г. – 232,35о/оооо) с темпами прироста 23,4%. В структуре первичной заболеваемости наибольший удельный вес имели рак кожи, молочной железы, трахеи, бронхов и легкого и предстательной железы. Число активно выявленных больных повысилось до 23,9% (2014 г. – 20,4%). Увеличился и индекс накопления контингентов – 6,1 (2014 г. – 5,9). Выросло количество больных с I–II стадиями злокачественных новообразований – 56,2% (2014 г. – 52,0%) с одновременным уменьшением контингента лиц с запущенными формами опухолевого процесса – 22,4% (2014 г. – 25,3%). Среднее значение статистического показателя смертности у мужчин составило 182,02 ± 3,74о/оооо (2020 г. – 182,76 ± 3,50о/оооо) на 100 000 населения, что выше такового у женщин – 92,61 ± 1,03о/оооо (2020 г. – 93,43 ± 0,90о/оооо). В структуре общей смертности лидировали опухоли трахеи, бронхов и легкого, молочной железы, ободочной кишки и желудка. Заключение. Недостаточное количество специалистов-онкологов, низкая активность выявления больных на ранних стадиях болезни, не вполне эффективная работа первичного звена здравоохранения с фоновыми и предраковыми заболеваниями не способствуют повышению качества помощи онкологическим больным в соответствии с требованиями современной медицины.

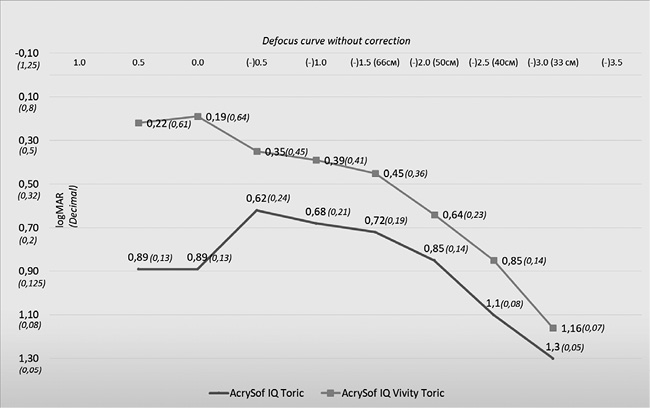

Цель: Провести сравнительный анализ функциональных результатов имплантации торической ИОЛ с механизмом формирования волнового фронта при хирургической коррекции афакии у пациентов после СКП. Материалы и методы. В проспективное исследование включено 65 глаз (65 пациентов), прооперированных по поводу катаракты на глазах с ранее проведенной кератопластикой. В 1-й группе (34 пациента, 34 глаза) имплантирована монофокальная торическая ИОЛ AcrySof IQ Toric, во 2-й группе – торическая ИОЛ с механизмом формирования волнового фронта AcrySof IQ Vivity (31 пациент, 31 глаз). Результаты. В 1-й группе средняя ошибка сферического эквивалента рефракции (SE) от ожидаемого результата составила 1,22 ± 0,875 в период наблюдения до 6 месяцев, у пациентов 2-й группы SE отмечается достоверно (p = 0,015) ниже: 0,76 ± 0,582. Статистически достоверной разницы между показателями средних значений субъективного цилиндрического компонента между двумя группами не выявлено. Во 2-й группе отмечен более плавный график кривой дефокусировки. Заключение. Благодаря конструктивным особенностям модель ИОЛ с механизмом формирования волнового фронта позволяет получить достоверно меньшую ошибку сферического эквивалента рефракции, более точно выйти на приемлемую рефракцию цели и, соответственно, дать оптимальную некорригированную остроту зрения для пациента.

НАБЛЮДЕНИЯ ИЗ ПРАКТИКИ

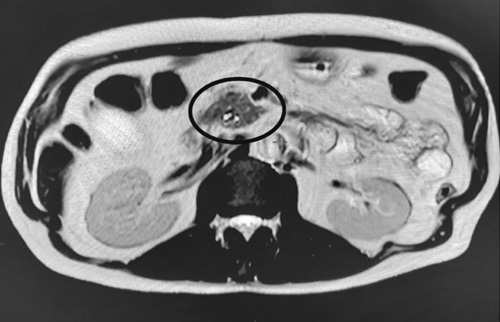

Представлен клинический случай применения эндоскопического стентирования желчного и панкреатического протоков у пациента с раком головки поджелудочной железы, осложненным механической желтухой. Описаны анатомо-функциональные особенности гепатобилиопанкреатодуоденальной зоны, определяющие единство эмбриогенеза, кровоснабжения, иннервации и лимфооттока ее органов. Освещены диагностические сложности, обусловленные отсутствием специфической симптоматики на ранних этапах роста опухоли головки поджелудочной железы. Подробно изложены этапы клиникоинструментального обследования и алгоритм малоинвазивного паллиативного вмешательства с установкой пластиковых стентов. Результаты лечения демонстрируют эффективность эндоскопической ретроградной холангиопанкреатографии в восстановлении проходимости желчных и панкреатических протоков, снижении уровня билирубина и стабилизации общего состояния пациента. Отмечается значимость ранней инструментальной коррекции при обструкции билиарного тракта на фоне опухолей поджелудочной железы.

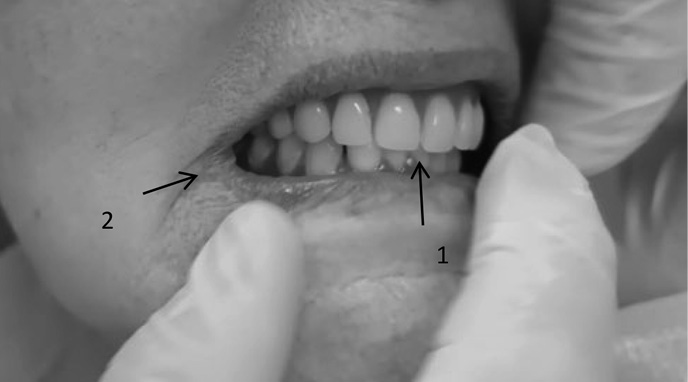

Большое количество гражданских дел, возбужденных по искам о ненадлежащем оказании медицинской помощи по профилю «ортопедическая стоматология», обусловлено ростом числа осложнений, связанных со стоматологическим ортопедическим лечением, которое способно привести к возникновению конфликтных ситуаций, а также отрицательно повлиять на качество жизни больных, что влечет за собой наступление профессиональной ответственности медицинских работников. Рассмотрение и расследование данных гражданских дел по привлечению к ответственности стоматологов за ненадлежащее оказание медицинской помощи (услуг) по профилю «ортопедическая стоматология» представляет большие сложности. Одним из важных доказательств в расследовании является заключение комплексных судебно-медицинских экспертиз.

При проведении судебно-медицинской экспертизы по искам пациентов к врачам – стоматологам-ортопедам и стоматологическим учреждениям многие вопросы организации и производства до сих пор остаются неизученными. Нет разработанных и научно-обоснованных объективных критериев оценки профессиональных ошибок и дефектов оказания стоматологической помощи, нет использования в судебно-медицинской практике эффективных методов и способов анализа лечебно-диагностического процесса, что затрудняет глубокий анализ конкретных клинических ситуаций.

В статье приводятся подробные сведения о клиническом состоянии имеющихся зубов, несъемных и съемных зубных протезов, характеристика их положения в полости рта, дефекты фиксации и стабилизации зубных протезов. Проведен комплексный анализ возможного применения имеющихся съемных и несъемных зубных конструкций для полноценной жевательной функции и их эстетического состояния. Выявлены значительные ошибки и недостатки в планировании, изготовлении и фиксации съемных и несъемных зубных протезов. Дана комплексная оценка с рекомендациями для проведения судебно-медицинской экспертизы по гражданскому делу.

Представлен клинический случай молодой пациентки с вторичной открытоугольной глаукомой на фоне синдрома Радиуса – Маумани. На протяжении нескольких лет наблюдалась стабильность структурно-функциональных показателей на фоне комбинированной гипотензивной терапии, несмотря на сохраняющийся вариабельный уровень внутриглазного давления (ВГД). При плановом визите зафиксированы жалобы на снижение контрастной чувствительности и появление «пелены» перед глазом. По результатам дополнительных обследований выявлены признаки прогрессирования глаукомного процесса. Для достижения толерантного уровня ВГД и стабилизации глаукомной нейрооптикопатии выполнена непроникающая глубокая склерэктомия. Описаны результаты динамического наблюдения после хирургического лечения вторичной глаукомы на фоне идиопатического расширения эписклеральных вен для выработки тактики долгосрочного ведения таких пациентов.

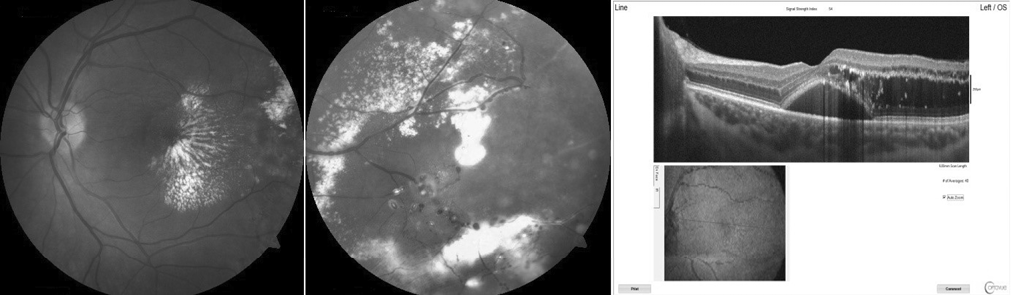

Цель исследования – оценить демонстрация клинического случая выявления многофокусной вазопролиферативной опухоли (ВПО) сетчатки и ее успешного лечения. В марте 2020 г. в Хабаровский филиал «НМИЦ «МНТК “Микрохирургия глаза”» им. акад. С.Н. Федорова» обратился мужчина, 28 лет с прогрессирующим ухудшением зрения на левом глазу. Vis = OD 1,0; OS = 0,1 н/к. Показатель переднезадней оси: OD = 23,11 мм, OS – 22,61 мм. Уровень внутриглазного давления (ВГД): OD = 18 мм рт. ст., OS = 16 мм рт. ст. На левом глазу в макулярной области определялся высокий отек сетчатки, единичные отложения твердых ретинальных экссудатов, на экваторе и периферии – сливные поля отложений твердых экссудатов с участками капиллярных сосудистых лакун с массивной экссудацией вокруг них. По данным оптической когерентной томографии выявлен высокий макулярный отек с отслойкой пигментного и нейроэпителия. При проведении В-сканирования витреальной полости новообразований сосудистой оболочки глаза не обнаружено. Выставлен диагноз: «Вазопролиферативная опухоль сетчатки». Пациенту был введен интравитреально имплант Озурдекс на левом глазу. Спустя месяц произошла умеренная редукция макулярного отека, слоя субретинальной жидкости. Вторым этапом была проведена неполная панретинальная лазеркоагуляция сетчатки. Через 2 недели был выполнен основной этап лечения – транспупиллярная термотерапия (ТТТ) зон локализации ВПО. Спустя месяц отмечена значительная редукция отека, формирование фиброзирования ВПО. Максимально корригированная острота зрения (МКОЗ) левого глаза значительно повысилась – до 0,9. Уровень ВГД – 19 мм рт. ст. Через 3 мес. после ТТТ показатель МКОЗ левого глаза составил 1,0. В макулярной зоне все участки ВПО подверглись фиброзированию, в парафовеальной зоне сохранялась плоская отслойка нейроэпителия, до 20 мкм, единичные твердые экссудаты, анатомическая структура макулярной области была восстановлена.

ЮБИЛЕИ

24 октября 2025 года КАЦУК ЛЮДМИЛЕ НИКОЛАЕВНЕ, кандидату медицинских наук, доценту кафедры анатомии человека Тихоокеанского государственного медицинского университета, исполняется 80 лет со дня рождения и 50 лет преподавательской деятельности