ПЕРЕДОВАЯ СТАТЬЯ

Цель: оценка рискогенных факторов нарушения здоровья, ассоциированных с питанием, у студентов-медиков разных уровней образования.

Материалы и методы. Одномоментное поперечное исследование выполнено на базе Тихоокеанского государственного медицинского университета с сентября по ноябрь 2024 года. Представлены результаты изучения состояния питания обучающихся в возрасте от 18 до 25 лет, полученные в ходе интервьюирования 300 человек, отобранных с соблюдением принципов формирования репрезентативных выборок. Специально разработанные анкеты-вопросники включали разделы, характеризующие социально-демографические показатели, образ жизни и режим питания студентов. Индивидуальный рацион питания изучали методом анализа частоты потребления пищи.

Результаты. Установлены нарушения режима питания обучающихся. Четверть опрошенных имеет 3-разовое регулярное питание, остальные респонденты указывали на 1–2 основных приема пищи с одним и более перекусом. При изучении режима питания установлено, что 23,7 % опрошенных не завтракают, 7,8 % – не обедают, 5,6 % – не ужинают. У более 75 % студентов приемы пищи в домашних условиях приходятся на завтрак и ужин. Среди 75,7 % респондентов последний прием пищи выпадает на период после 20.00 часов, около 20 % – на период после 22.00 часов. Наиболее популярными группами продуктов среди студентов обоего пола являются хлебобулочные изделия и макароны. Среди напитков студенты предпочитают кофе и сладкие газированные напитки. Частота потребления основных источников животного белка студентами обоих полов составляет от 2 до 3 раз в неделю. Наблюдается дефицит потребления молока и молочных продуктов. На фоне недостаточного потребления отдельных групп продуктов питания среди студентов популярны продукты быстрого приготовления.

Заключение. Установлено, что высокой степенью рискогенности отличаются факторы режима питания: снижение кратности приемов пищи, частое отсутствие основных приемов пищи, преимущественным образом завтраков, поздние ужины, увеличение временных интервалов между приемами пищи. Выявлено недостаточное потребление групп продуктов питания: цельнозерновые, овощи и фрукты, мясо и мясные продукты, рыба и морепродукты, молоко и молочные продукты, яйца. Наблюдается повышенное потребление переработанных мясопродуктов и продуктов быстрого приготовления.

ОБЗОРЫ

Работа в операционных связана с воздействием многих вредных производственных факторов. Наиболее опасным из них является ионизирующее излучение. В настоящее время разработаны представления об уровнях облучения и ограничивающих дозах, при которых медицинские работники могут трудиться продолжительное время без риска для здоровья. Для контроля условий труда используются различные методы регистрации и оценки ионизирующего излучения для оценки индивидуальных доз медицинского персонала. В обзоре приведены данные исследований радиационной безопасности медицинского персонала рентгенохирургических операционных. Предложен комплекс профилактических мер, направленных на снижение воздействия искусственного ионизирующего излучения на медицинских работников хирургического профиля.

В обзоре литературы представлены современные данные, отражающие проблему работы вентиляционных систем и загрязнения взвесями микробиологического и химического происхождения воздушной среды крупных стационаров. Освещена роль вентиляции в распространении и сдерживании распространения инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи. Представлены различные типы вентиляционных систем и современные методы их очистки. Обобщены актуальные требования к эксплуатации систем вентиляции крупных стационаров.

Вальгусная деформация первого пальца стопы (hallux valgus) – комплексная прогрессирующая деформация стопы, вызываемая дисбалансом статических и динамических ограничений, приводящих к отклонению головки плюсневой кости в аксиальной, корональной и сагиттальной плоскостях. Эффективность хирургического лечения этой деформации колеблется от 80 до 95 %, в то же время 15–40 % больных отмечают неудовлетворенность результатами хирургического лечения деформаций стопы. В качестве оптимального метода коррекции деформации hallux valgus рассматривается Scarf-остеотомия, при которой выполняется Z-образный разрез в области первой плюсневой кости с уменьшением величины межплюсневого угла. Преимущества Scarf-остеотомии заключаются в обеспечении стабильности и жесткой компрессии в области остеотомии, что дает возможность быстрой нагрузки на ногу и билатерализации. Scarf-остеотомия позволяет предотвратить укорочение первого луча стопы и обеспечить раннюю мобилизацию пациента. Это вмешательство выполняется при различных степенях деформации стопы, от легких до тяжелых. Наиболее частыми осложнениями хирургического лечения hallux valgus являются сохранение болевого синдрома, рецидив деформации, варусная деформация первого пальца стопы, вторичное смещение костных фрагментов, аваскулярный некроз головки первой плюсневой кости, несращение костей, инфекция.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Цель исследования: сравнительная оценка активности фермента лизостафина против S. aureus и S. epidermidis, выделенных от пациентов ортопедического профиля, и их биопленок.

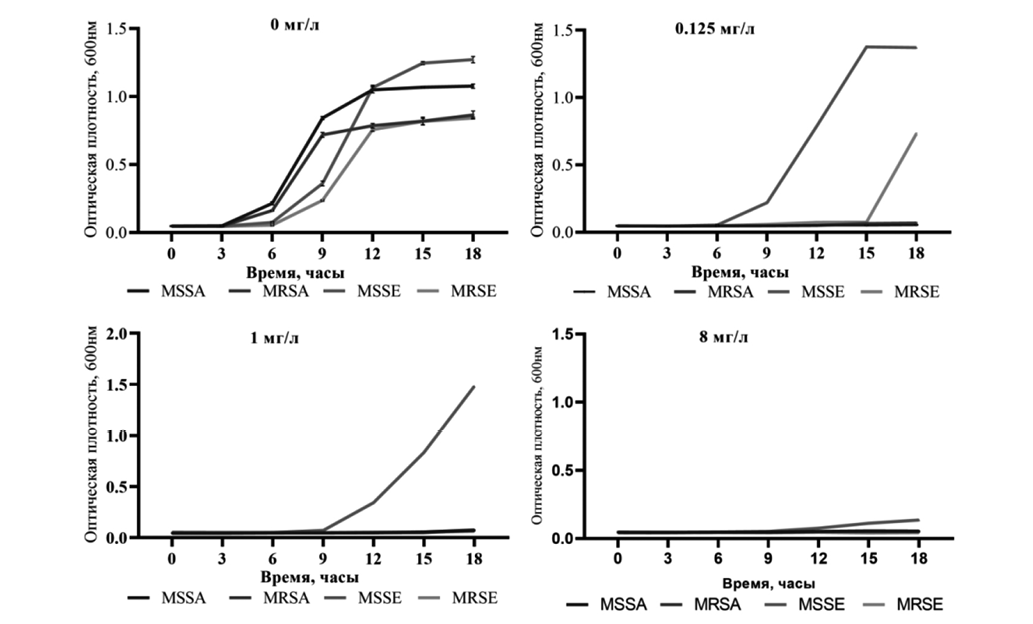

Материалы и методы. Изучено действие лизостафина в отношении 120 клинических (30 MSSA, 30 MRSA, 30 MSSE, 30 MRSE) и 4 эталонных штаммов стафилококков. МИК лизостафина определяли методом серийных разведений (0,06 до 512 мг/л). Влияние на биопленкообразование и биопленки оценивали по методу O'Toole. Анализ данных выполняли в GraphPad Prism.

Результаты. Показано, что лизостафин был в 2 раза активнее в отношении чувствительных к метициллину штаммов, а также активнее в отношении S. aureus, чем против S. epidermidis. Изученные концентрации лизостафина эффективно предотвращали образование биопленок, более эффективно у штаммов MSSA. Показатель MBIC90 лизостафина определен в 4 раза выше для MRSE и в два раза выше для штаммов S. aureus. Показатель MBEC90 лизостафина в отношении S. epidermidis был в 32 раза выше, чем для культур S. aureus.

Заключение. Выраженное антистафилококковое действие лизостафина, а также его активное деструктивное действие на биопленки S. aureus представляют особый интерес для дальнейшего изучения и внедрения в клиническую практику для борьбы со стафилококковой инфекцией, в том числе связанной с различными имплантатами в ортопедии, стоматологии, кардиологии.

Цель: определить эффективность применения клапанной бронхоблокации у пациентов с деструктивным туберкулезом легких и изучить факторы, влияющие на результативность метода.

Материалы и методы: изучены результаты комплексного лечения 66 пациентов с деструктивным туберкулезом легких в противотуберкулезном диспансере в период 2021–2024 гг. с применением клапанной бронхоблокации.

Результаты: применение метода спустя год позволило добиться закрытия полости распада у 56,1 % (37/66) пациентов и прекращения бактериовыделения у 65,2 % (15/23) больных. При этом эффективность закрытия полости распада при инфильтративном туберкулезе легких составила 84,6 % (33/39), при фиброзно-кавернозном – 14,8 % (4/27) (p < 0,05). Кроме того, наилучшая действенность метода отмечена при длительности заболевания до года (65 %), размерах полости деструкции до 2 см (78,6 %) и 2–4 см (67,7 %). Связь эффективности с лекарственной чувствительностью микобактерий туберкулеза не установлена. Осложнения блокации развились у 16/66 (24,3 %) пациентов и были разрешены повторной бронхоскопией.

Заключение: клапанная бронхоблокация является эффективным нерезекционным методом лечения пациентов с деструктивным туберкулезом легких и нуждается в персонифицированном определении показаний к вмешательству.

Цель: гигиеническая оценка распространенности элементозов у взрослого населения региона Западной Сибири.

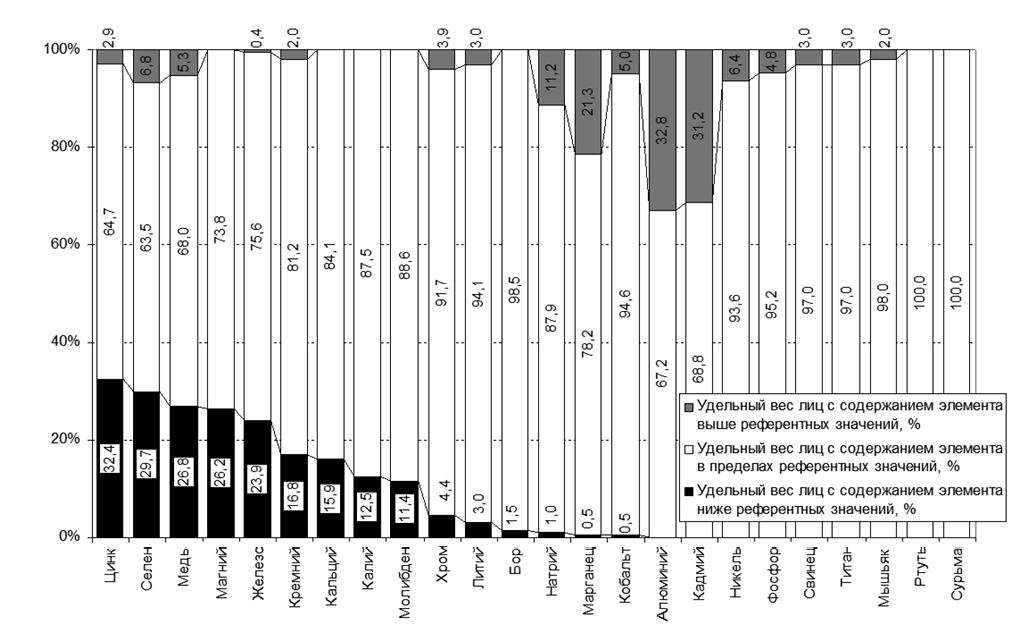

Материалы и методы. Обеспеченность взрослого населения Омской области минеральными веществами была оценена в поперечном описательном наблюдательном исследовании по содержанию 24 элементов в волосах в случайной квотированной выборке, включавшей 333 человека (151 мужчина и 182 женщины).

Результаты. У 69,7 ± 2,5 % взрослого населения Омской области были отмечены нарушения обеспеченности минеральными веществами. Чаще всего встречалась недостаточная обеспеченность цинком (32,4 ± 2,6 %), селеном (29,7 ± 2,5 %), медью (26,8 ± 2,4 %), магнием (26,2 ± 2,4 %), железом (23,9 ± 2,3 %), кремнием (16,8 ± 2,1 %), кальцием (15,9 ± 2,0 %), калием (15,9 ± 2,0 %), молибденом (11,4 ± 1,7 %). Повышенное содержание в организме токсичных и потенциально токсичных минеральных веществ отмечено по таким веществам, как алюминий (32,8 ± 2,6 %), кадмий (31,2 ± 2,5 %), свинец (10,1 ± 2,5 %). Определены особенности элементного статуса у мужчин и женщин, а также в возрастных группах 18–29 лет, 30–44, 45–64 года, 65 и более лет. Частота недостаточной обеспеченности элементами организма возрастала с возрастом по таким элементам, как магний, железо и селен.

Заключение. Отмечена тенденция к снижению частоты дисэлементозов у взрослого населения региона в сравнении с 2007–2010 гг. У 69,7 ± 2,5 % взрослого населения Омской области были отмечены нарушения обеспеченности минеральными веществами, частота которых росла с возрастом и чаще встречалась у мужчин.

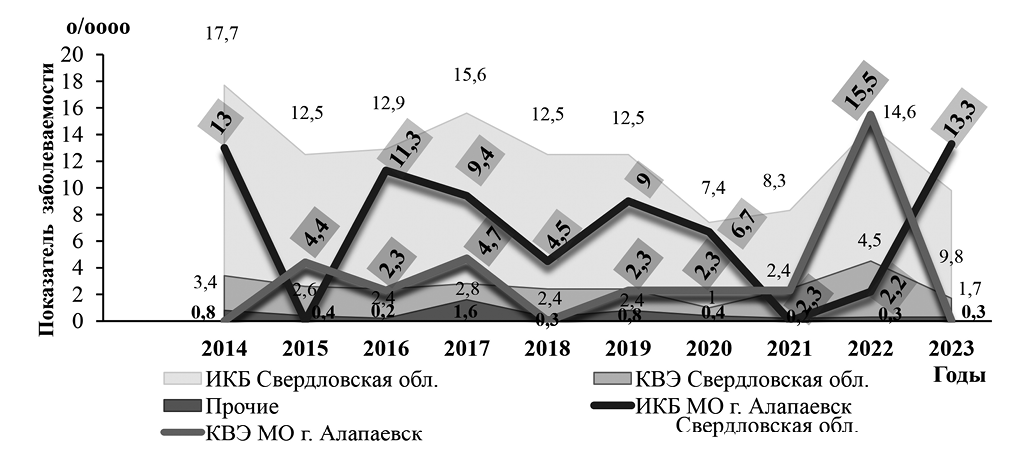

Цель: выявить особенности эпидемического процесса клещевых инфекций на территории Свердловской области в многолетней динамике на примере МО г. Алапаевск.

Материалы и методы. По данным основных форм государственной статистической отчетности за 2014–2023 гг. в работе изучена заболеваемость клещевым вирусным энцефалитом (КВЭ) и иксодовым клещевым боррелиозом (ИКБ), а также случаи присасывания клещей среди населения.

Результаты. На территории Свердловской области и МО г. Алапаевск уровень заболеваемости ИКБ преобладал над КВЭ. Для области характерна ежегодная заболеваемость ИКБ и КВЭ. В МО г. Алапаевск КВЭ не регистрировался в 2014, 2018 и 2023 гг., а ИКБ – в 2015 и 2021 гг.; показатели заболеваемости КВЭ колебались от 2,30/0000 до 15,50/0000, а ИКБ – от 2,20/0000 до 13,3 0/0000. В структуре заболеваемости КВЭ и ИКБ преобладало городское население (81–87 %), в основном мужчины. При этом среди детей КВЭ не был зарегистрирован.

Заключение. Актуальной проблемой для Свердловской области и МО г. Алапаевск как природного очага остается заболеваемость КВЭ и ИКБ ввиду ежегодной обращаемости населения за медицинской помощью по поводу присасывания клещей. В эпидемический процесс КВЭ и ИКБ более активно вовлечено взрослое население, преимущественно мужчины. В отдельные годы отмечено доминирование одной из двух паразитарных систем – КВЭ или ИКБ.

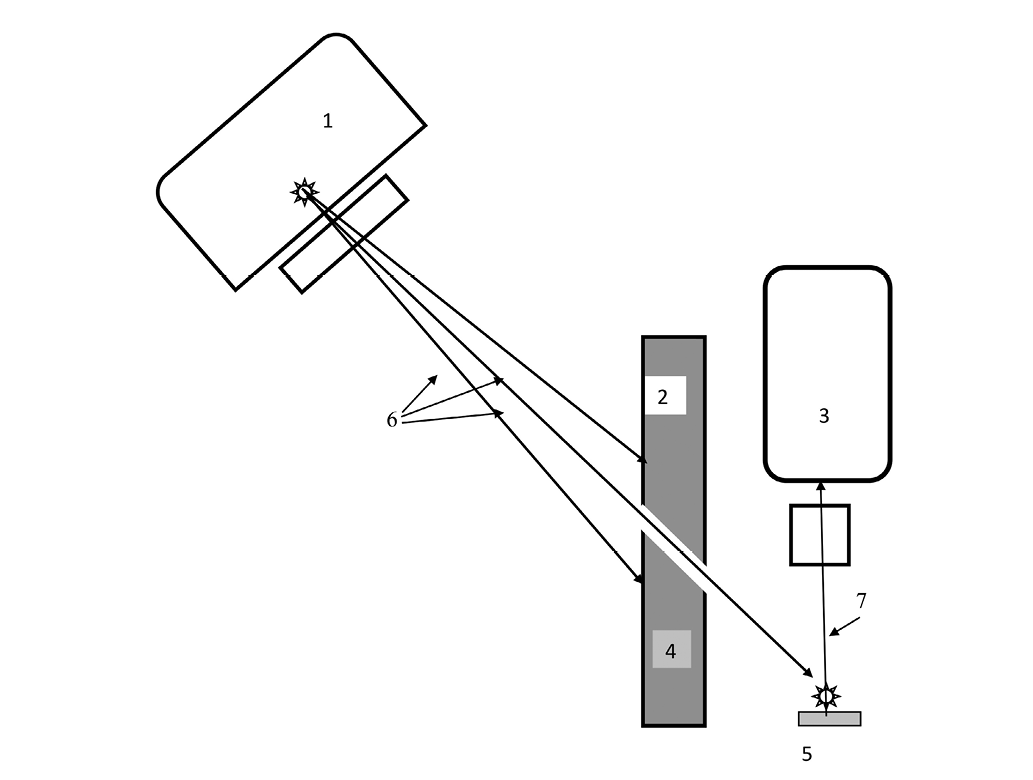

Цель: определить возможность генерации вторичного излучения на графте волластонита/гидроксиапатита (волластонит/ГАП), который имеет потенциал использования в качестве маркера для послеоперационной предлучевой разметки.

Материалы и методы: во время имитации сеанса лучевой терапии был изучен спектр вторичного излучения, генерируемый на графте волластонит/ГАП и полиакриламиде. Полиакриламид по составу основных химических элементов близок к мягким тканям человека, что позволяет его использовать в качестве эквивалента. Волластонит/ГАП был получен методом плазменно-реактивного спекания порошка Ca3(Si3O9) в смеси с реакционноспособными компонентами (CaO и CaHPO4ГАП). Имитация лучевой терапии проводилась на медицинском линейном ускорителе «TRUEBEAM» производства Varian Medical Systems при энергии фотонов 6 мегаэлектрон-вольт (МэВ) с созданием экрана из переносных свинцовых блоков и формированием отверстия в них диаметром 10 мм, через которое происходило облучение. Для регистрации распределения фотонов использовался гамма-спектрометр СКС-50М с детектором на основе сверхчистого германия. Показания приборов суммировались с шагом в 50 килоэлектронвольт (кэВ) в диапазоне от 0 до 2650 кэВ и были представлены в виде графика. В каждом диапазоне проводилось три измерения, после чего вычислялась средняя арифметическая и ошибка средней арифметической. Достоверность различия средних величин определялась по критерию Стьюдента.

Результаты: вторичное излучение на исследуемых образцах в диапазоне 51–100 кэВ составило незначительное различие: волластанит/ГАП 23,18 ± 2,57 импульса/секунду против полиакриламида 21,57 ± 2,37 импульса/секунду с нивелировкой в энергиях 101–150 кэВ – волластанит/ГАП 21,18 ± 2,51 импульса/секунду против полиакриламида 22,9 ± 2,41 импульса/секунду. Однако эти различия не были статистически значимыми.

Заключение: графт микрочастиц волластанит/ГАП является перспективным материалом для точной послеоперационной/предлучевой разметки при планировании лучевой терапии и не требует перерасчета дозы излучения.

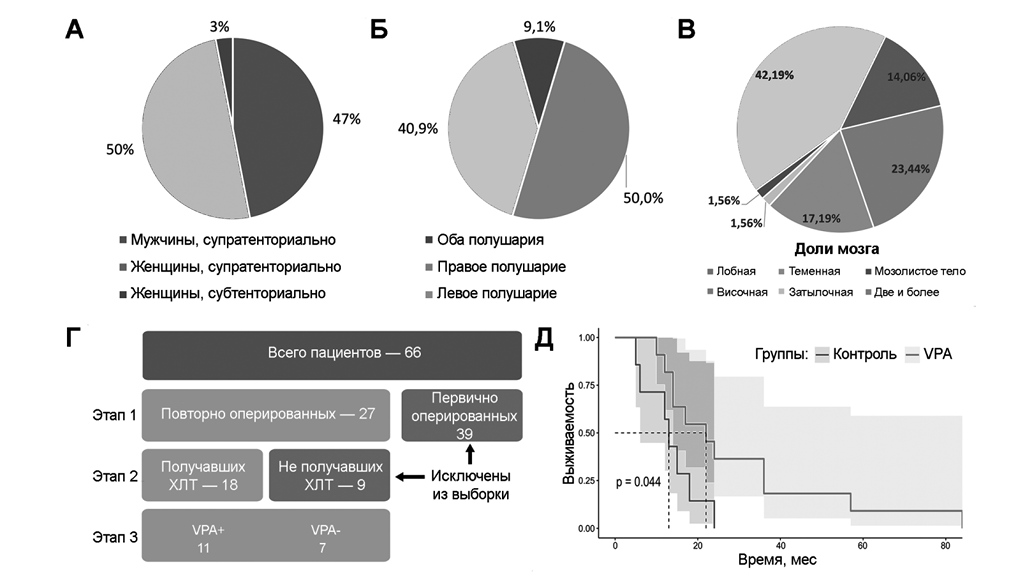

Цель: оценить выживаемость пациентов с рецидивирующей глиобластомой, получавших вальпроевую кислоту (VPA), и изучить ее влияние в комбинации с темозоломидом (ТМЗ) и целекоксибом (CXB) на опухолевые клетки.

Материалы и методы. Ретроспективно проанализированы данные пациентов с глиобластомой (МКБ10 – C71), получавших VPA в структуре комплексного лечения и реоперированных с рецидивом глиобластомы. Для экспериментального исследования использованы опухолевые клетки линий С6, U87 и Т98G. Моделирование глиобластомы выполнено с использованием крыс породы Вистар. Работа одобрена этическим комитетом.

Результаты. Медиана общей выживаемости пациентов с глиобластомой, принимающих VPA, составила 22 мес; пациентов, не получавших VPA, – 13 мес. В эксперименте in vitro концентрация полумаксимального ингибирования (IC50) ТМЗ для различных линий опухолевых клеток варьировала от 435,3 до 844 μM; IC50 VPA для опухолевых клеток линии U87MG, T98G и С6 составила 1510, 3900 и 3600 μM; IC50 CXB для этих линий опухолевых клеток составила 30,1, 41,07 и 48,4 μM соответственно. VPA достоверно усиливала антиглиомный эффект ТМЗ в отношении опухолевых клеток лини U87; наибольшей восприимчивостью к действию CXB c ТМЗ обладали опухолевые клетки линии С6 и T98G. Комбинация VPA с CXB усиливала антиглиомное действие ТМЗ in vitro и in vivo, что сопровождалось уменьшением объема опухоли (p < 0,05) и увеличением выживаемости экспериментальных животных.

Заключение: высокий антиглиомный потенциал комбинации VPA и CXB с ТМЗ открывает перспективы ее использования для оптимизации существующих подходов к лечению рецидива глиобластомы, что диктует необходимость продолжения исследований. VPA и CXB усиливают влияние ТМЗ на клетки глиобластомы.

Цель: оценка эффективности хирургического лечения миопии лазерными рефракционными операциями с инновационной технологией – удалением лентикулы Refractive Lenticule Extraction Small-incision Lenticule Extraction (Relex SMILE).

Материалы и методы: 92 глаза с миопией (сфероэквивалент (S.E.) от −2,0 до −10,0 дптр и астигматизмом не более −3,0 дптр). Основная группа – 21 пациент (42 глаза), им проводилось хирургическое лечение Relex SMILE по методу фемтосекундной ламеллярной экстракции через малый разрез было выполнено билатерально. 25 пациентам (50 глаз) из контрольной группы была выполнена операция стандартным LASIK (Laser-Assisted in Situ Keratomileusis) также билатерально.

Результаты: через 1 мес. после операции S.E. был −0,1 ± 0,2 дптр, через 3 мес. −0,13 ± 0,34 дптр и −0,13 ± 0,40 дптр через 6 мес. в группе Relex SMILE. В контрольной группе (S.E.) 0,15 ± 0,31 дптр был через 1 мес., −0,09 ± 0,27 дптр через 3 мес. и −0,18 ± 0,43 дптр через 6 мес. наблюдения. Через 6 мес. после операции 36 % (15 глаз) прибавили 1 строчку по таблице проверке зрения; 48 % (20 глаз) без изменений, 14 % (6 глаз) потеряли 1 строчку и 1 глаз потерял 2 строчки в группе. В контрольной группе LASIK 28 % (14 глаз) прибавили 1 строчку, 62 % (31 глаз) без изменений и 10,0 % (5 глаз) потеряли 1 строку. Нет пациентов, потерявших 2 строчки. В группе Relex SMILE все 42 глаза имели через 6 мес. после операции остроту зрения 0,7–0,9 или лучше и 66 % (28 глаз) 1,0–1,2. В группе LASIK все 50 глаз имели остроту зрения 0,7–0,9 или лучше и 75 % (38 глаз) 0,9–1,0 или лучше.

Заключение: метод улучшения рефракции Relex SMILE для коррекции миопии средней и высокой степени сравним по эффективности, безопасности и предсказуемости с операцией LASIK, а по стабильности даже превосходит ее.

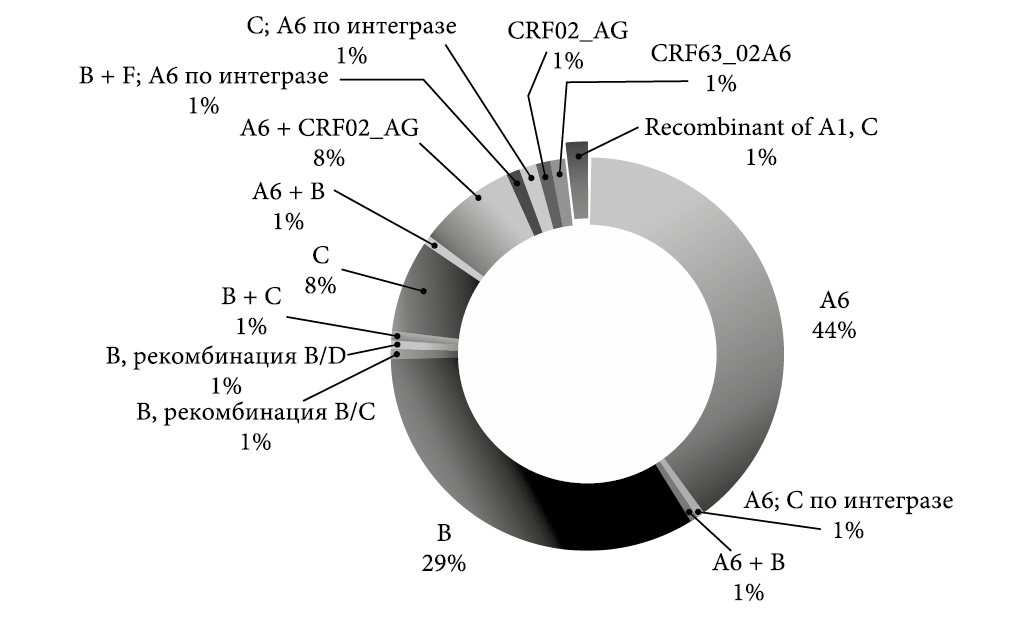

Цель: охарактеризовать лекарственную устойчивость и генетическое разнообразие ВИЧ-1 у пациентов, проживающих на территории Приморского края, в 2024 году.

Материалы и методы. Проведен анализ биологического материла 122 пациентов с ВИЧ-инфекцией, находящихся на диспансерном наблюдении в Центре СПИД ГБУЗ Краевой клинической больницы № 2 (г. Владивосток), с целью выявления лекарственной устойчивости к 4 основным группам антиретровирусных препаратов.

Результаты. Выявлен высокий удельный вес А6 (44,3 %) B (28,7 %) и C (8,2 %) генетических вариантов ВИЧ-1 у обследованных пациентов, при этом вероятность наличия лекарственной устойчивости к ненуклеозидным ингибиторам обратной транскриптазы в 10 раз выше при субтипе В, в сравнении с субтипом А6 (OR = 10,5). В отношении ингибиторов интегразы значительно чаще лекарственная устойчивость выявлялась в группе пациентов с В субтипом ВИЧ-1 (OR = 38,1). В 19,7 % случаев в общей выборке пациентов обнаружена устойчивость к одной группе препаратов, в 9 % – к 2; в 2,5 % – к 3 группам препаратов. В 8,2 % случаев выявлялась рекомбинантная форма А6/CRF02_AG. В 10,6 % определены различные генетические варианты ВИЧ-1, которые можно классифицировать как новые рекомбинантные или уникальные формы.

Заключение. Результаты демонстрируют тенденцию к росту рекомбинантных типов ВИЧ-1 в регионе, изменение общего генетического ландшафта субтипов ВИЧ с наличием достоверных различий по связи мутаций, ассоциированных с лекарственной устойчивостью к некоторым группам препаратов антиретровирусной терапии при В и не-В субтипах ВИЧ.

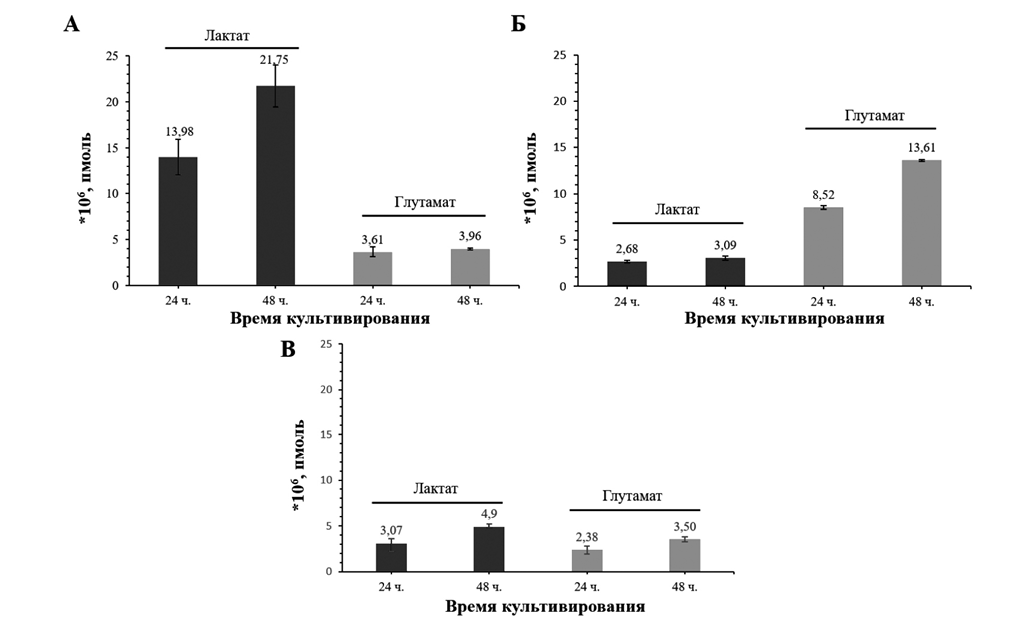

Цель: изучить влияние фукоидана из бурой водоросли S. feldmannii (SfF2) на метаболизм клеток рака молочной железы человека MDA-MB-231.

Материалы и методы: определен биоэнергетический потенциал клеток MDA-MB-231 под воздействием различных факторов (инсулина, эпидермального фактора роста, форболового эфира и рентгеновского излучения), стимулирующих прогрессирование опухолей. С использованием метода мягких агаров определено метаболически ориентированное действие фукоидана SfF2 (200 мкг/мл) на процесс формирования колоний клеток рака молочной железы человека MDA-MB-231 при нормальных условиях и под воздействием различных канцерогенных факторов.

Результаты: установлено, что SfF2 снижал количество колоний MDA-MB-231 клеток, индуцированных инсулином, эпидермальным фактором роста (EGF) и 12-O-тетрадеканоил-форбол-13-ацетатом (TPA), более чем на 50 % по сравнению с контрольными клетками.

Заключение: использование фукоидана в качестве дополнения к базовой терапии представляется перспективной стратегией для повышения эффективности противоопухолевой терапии.

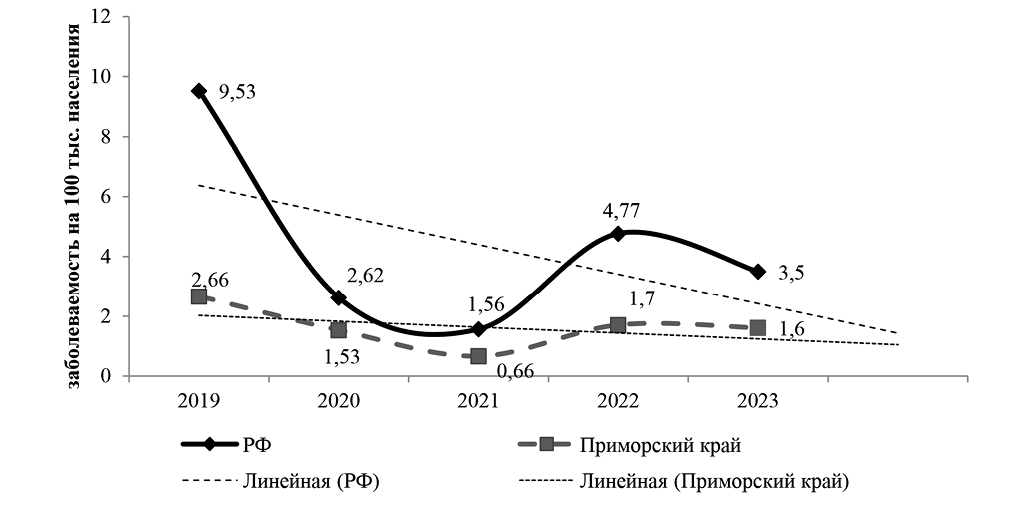

Цель: оценка эпизоотической и клинико-эпидемиологической ситуации по заболеваемости геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС) в Приморском крае в период 2019–2023 гг.

Материалы и методы. Ретроспективный клинико-эпидемиологический анализ заболеваемости ГЛПС проведен у 149 пациентов, эпизоотический процесс в популяциях мелких млекопитающих в природных и синантропных очагах изучен согласно общепринятым методикам.

Результаты. Активность природных очагов ГЛПС, обусловленных циркуляцией 3 ортохантавирусов (Hantaan и его генотип Amur, Seoul) сохраняется, причем за счет доминирования носителя Amur в организме восточноазиатской мыши, несмотря на четкую тенденцию снижения заболеваемости (с 4,9 показателя среднего многолетнего уровня до 1,6 на 100 тысяч населения в 2019 г.). Отмечено преобладание тяжелых и осложненных форм инфекции (23,5 %), высокая летальность (до 11,5 % в 2023 г.). Выявлены некоторые клинико-патогенетические прогностические критерии тяжести ГЛПС в ранние сроки болезни.

Заключение. Тяжесть течения, трудности первичной диагностики определяет ГЛПС как актуальную инфекцию здравоохранения региона.

Цель: разработать альтернативную систему оценки эректильной функции на основе интервальной шкалы.

Материалы и методы. Сбор материалов проводился в базах данных EMBASE, MEDLINE, Cochrane Central (Cochrane HTA, DARE, HEED), Google Scholar и поисковой базе Международной платформы клинических исследований ВОЗ. Поисковый запрос включал следующие ключевые фразы: Erectile dysfunction; IIEF-15, IIEF-5, system for assessing clinical symptoms in medicine.

Результаты. Для разработки альтернативной системы оценки эректильной функции была создана таблица на основе интервальной шкалы. При этом использован подход, применяемый в системе диагностического балла, согласно которому балл присваивается согласно угрозометрической оценке каждой градации симптома в виде однозначного числа, отражающего отношение вероятностей дифференцируемых состояний А2 и А1 и представляющего собой десятичный логарифм этого отношения, умноженный на 5 и округленный до точного значения.

Заключение. В результате исследования представлена альтернативная система оценки эректильной функции на основе интервальной шкалы, позволяющая количественно определить степень выраженности эректильной дисфункции и отдельных составляющих ее симптомов. Согласно концепции интервальных шкал, использование таблицы позволяет проводить арифметические действия с переменными (симптомами, оцениваемыми в баллах), и применять ее как инструмент при ведении пациентов с нарушениями эрекции и при коррекции нарушения с помощью современных фармакологических средств.

Цель: проанализировать охват иммунизации, выявить особенности заболеваемости корью, коклюшем у детей в 2023 году.

Материалы и методы. Анализ амбулаторных карт на базе учреждения «Городская детская поликлиника № 6» г. Казани. Проведено исследование 305 детей в возрасте от 1 года до 18 лет (средний возраст – 10,2 ± 0,33 года) за первый квартал 2023 года. Распределение по полу: мальчики – 54,75 % (n = 167), девочки – 45,25 % (n = 138).

Результаты. При анализе амбулаторных карт, сертификатов прививок и осмотра пациентов выяснили, что 228 детей (74,75 % обратившихся) прошли полную вакцинацию, 41 ребенок (13,45 %) – частичную вакцинацию и 36 детей (11,8 %) вовсе не были вакцинированы адсорбированной коклюшно-дифтерийно-столбнячной вакциной. Анализ охвата вакцинации против кори показал: 74 ребенка (48,68 % обратившихся) прошли полную вакцинацию, 58 детей (38,1 %) – частичную вакцинацию и 20 детей (13,5 %) вовсе не были вакцинированы против кори.

Заключение. Снижение коллективного иммунитета до 74,75 % определяет необходимость мероприятий по вакцинации населения для увеличения коллективного иммунитета до 95 %.

Цель – оценить эффективность различных видов комплексной терапии пациентов с хроническим тонзиллитом, используя в качестве критериев динамику уровней лизоцима, лактоферрина, секреторного иммуноглобулина А и продуктов нетоза в смывах с поверхности лакун небных миндалин.

Материалы и методы. Под наблюдением находились 120 пациентов в возрасте 18–65 лет с диагнозом хронический тонзиллит, составивших 3 группы по 40 человек в каждой. Пациентам 1-й группы проводили двухэтапное вакуумное и ручное промывание небных миндалин с последующим интралакунарным введением масляного раствора хлорофиллипта. Во 2-й группе процедуры дополняли воздействием низкоинтенсивного лазерного излучения; в 3-й – интралакунарным воздействием экзогенного оксида азота. Показатели гуморальных (лактоферрин, лизоцим и сывороточный иммуноглобулин А (sIgА)) и клеточных (продукты нетозной трансформации лейкоцитов) факторов мукозальной системы респираторного тракта оценивали до лечения, через 1, 6 и 12 месяцев после терапии. Статистический анализ данных проводили с помощью прикладных программ Statistica 12. Рассчитывали медиану, 1-й и 3-й квартили Me [LQ; UQ], среднее значение и стандартное отклонение (M ± σ). Статистические различия между группами оценивали при помощи U-теста Манна – Уитни, точного критерия Фишера. Для всех видов анализа уровень статистической значимости принимали при р < 0,05.

Результаты. Установлено статистически значимое улучшение показателей гуморальных факторов (лактоферрин, лизоцим, sIgA) мукозальной системы в группах комбинированного лечения с применением физиотерапевтических методов. Число пациентов с отсутствием продуктов нетоза через 1 месяц после курса терапии составило 27,5 %, 37,5 и 40 %, через 12 месяцев – 22,5 %, 40 % (p < 0,05) и 35 % (p < 0,05) против исходных 17,5, 20 и 17,5 % в группах 1, 2 и 3 соответственно. Количество пациентов со средним и высоким уровнем продуктов нетоза в первой группе через 1, 6 и 12 месяцев после курса терапии снизилось на 10, 5 и 10 % (p < 0,05), во второй – на 19 % (p < 0,05), 14,3 % (p < 0,05) и 33,3 % (p < 0,05), в третьей – на 33,3 % (p < 0,05), 23,8 % (p < 0,05) и 47,4% (p < 0,05) соответственно.

Заключение. При выборе алгоритма консервативного лечения преимущества на стороне комбинированного подхода, включающего комплекс ирригационно-элиминационных мероприятий с физиотерапевтическими методами воздействия, в частности лазеро- и NO-терапией, эффективность которого может быть объективно подтверждена динамикой показателей гуморальных и клеточных факторов мукозальной системы респираторного тракта.

НАБЛЮДЕНИЯ ИЗ ПРАКТИКИ

Костно-суставной синдром наблюдается у каждого третьего пациента с острым лимфобластным лейкозом. В некоторых случаях артралгии и артрит являются первым и единственным проявлением заболевания. Это затрудняет диагностический поиск и ведет к запоздалой постановке правильного диагноза. Представлен клинический случай дебюта острого лейкоза у ребенка с поражением костно-суставной системы. Развитие суставного синдрома при остром лимфобластном лейкозе актуализирует внимательное изучение анамнеза, клинических и лабораторных данных пациентов с предполагаемым диагнозом ювенильного идиопатического артрита.