ПЕРЕДОВЫЕ СТАТЬИ

Широкое применение перспективного метода терапевтического сочетанного воздействия световых волн и чувствительных к ним соединений-фотосенсибилизаторов (ФС) на опухолевые клетки ограничено глубиной проникновения волн инфракрасного диапазона в ткани организма и неидеальностью свойств применяемых в медицинской практике препаратов. Активация ФС электромагнитными волнами позволяет проводить неинвазивное лечение глубоко расположенных опухолей. Причем сочетание традиционной радио- и фотодинамической терапий (ФДТ) потенциально способно снизить токсическое действие на нормальные ткани при сохранении эффективности этих методов. На сегодня механизм действия радиофотодинамической терапии (РФДТ), экспериментальные модели, а также протоколы ее проведения остаются малоизученными. В рамках настоящего обзора представлены краткие сведения о развитии метода РФДТ, а также основные научные достижения в этой области, в том числе являющиеся достижениями совместной работы ученых Тихоокеанского государственного медицинского университета и Института химии Дальневосточного отделения РАН, поддерживаемые программой стратегического академического лидерства «Приоритет-2030».

ОБЗОРЫ

Для локального контроля после органосохраняющих операций при раке молочной железы неотъемлемым компонентом лечения является лучевая терапия. Для уменьшения повреждения окружающих тканей используются современные режимы интенсивной модулированной лучевой терапии и объемной модулированной дуговой терапии. Эти методики дополняют послеоперационная разметка полости раны рентгеноконтрастными клипсами и планирование по визуализируемому объему послеоперационной серомы. Существующие методы визуализации объема послеоперационной раны недостаточно точны, что диктует необходимость их дальнейшего совершенствования.

В патогенезе большинства кожных заболеваний значительная роль принадлежит патологическим процессам, которые происходят во внутренних органах и системах. Кожа представляет собой сложный орган, тесным образом связанный с остальными органами и системами. Механизмы этой взаимосвязи могут быть различны, а в ряде случаев остаются до конца непознанными. Со времени становления дерматовенерологии такие взаимосвязи описывались как висцеро-кутанные связи. Осмотр кожных покровов помогает диагностировать различные соматические заболевания, в т. ч. заболевания органов пищеварения. В зависимости от заболевания желудка или кишечника изменения на коже могут развиваться быстро или длительно, редко могут иметь характерные признаки. Тем не менее по определенным изменениям кожных покровов можно предполагать о несостоятельности в том или другом отделе желудочно-кишечного тракта (ЖКТ).

Обзор представлен проблемным анализом данных научной литературы из раздела медицинская дерматология и медицинская микробиология об этиологическом факторе ладонно-подошвенных бородавок (шипиц): вирусах папилломы человека (ВПЧ) и сумчатых грибах вида Trichophyton rubrum семейства Arthrodermataceae. Статья посвящена контентанализу социально значимой темы наиболее распространенных и часто рецидивирующих инфекционно-воспалительных заболеваний кожи стоп и ладоней. Этиологическим фактором являются резидентные обитатели микробиома кожи

человека с убиквитарным распространением, условно-патогенные грибы Trichophyton rubrum (Castell.), Sabour., 1911 в симбиозе с неонкогенными типами вирусов папилломы человека 1, 3, 27, 29 и 57. В обзоре приводится концептуальный анализ микробиологических свойств клинически значимых в медицинской микробиологии симбионтов, методы диагностики и актуальные подходы к лечению заболевания, эффективность, достоинства и недостатки химиотерапевтических, физических и хирургических методов. Описываются проблемы риска развития частых рецидивов шипиц, отсутствие единого эффективного подхода к лечению. Приводится способ неинвазивного способа лечения подошвенных бородавок с использованием нитрата серебра, обеспечивающего снижение доли рецидивов до 8% за 3-летний период наблюдения. Признаки патоморфологического процесса развиваются в эпидермисе и дерме при участии условно-патогенных грибов и/или вирусов ВПЧ на фоне иммунодефицита на примере ВИЧ-инфекции.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Цель: изучение эффективности применения метода компрессионной микровибрации для коррекции структурных и функциональных изменений кожи у женщин с гиноидной липодистрофией на основе анализа динамики показателей микроциркуляции крови.

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 27 женщин в возрасте от 40 до 69 лет с легкой и умеренной гиноидной липодистрофией. Курс «Endospheres Therapy» включал 12 процедур, 2 раза в неделю в течение 60 минут. До и после курса терапии оценивали динамику компартментов микроциркуляции методом лазерной доплеровской флоуметрии с помощью портативного лазерного анализатора микроциркуляции крови «ЛАЗМА ПФ».

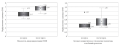

Результаты. Анализ показателей перфузии после 12-й процедуры компрессионной микровибрации продемонстрировал статистически значимое увеличение параметров базального кровотока и амплитудно-частотного спектра колебаний перфузии, отражающего активные и пассивные механизмы регуляции микроциркуляторного русла.

Заключение. Результаты положительной динамики показателей микроциркуляторного русла свидетельствуют о высокой эффективности применения «Endospheres Therapy» в лечении гиноидной липодистрофии. Метод лазерной доплеровской флоуметрии позволяет объективизировать уровень дисфункции микроциркуляторной системы и обеспечивает проведение персонализированного контроля за адекватностью и результативностью проводимого лечения.

Цель исследования: анализ структуры сопутствующей патологии у пациентов с распространенным вульгарным псориазом, получавших медицинскую помощь в условиях круглосуточного стационара дерматологического профиля.

Материалы и методы: проведено открытое, неконтролируемое, одноцентровое ретроспективное исследование историй болезни 100 пациентов с распространенной бляшечной формой псориаза, находившихся на стационарном лечении в дерматологическом отделении клиник Иркутского государственного медицинского университета. Сопутствующая патология устанавливалась на основании данных анамнеза и физикального осмотра, результатов лабораторных исследований и консультаций терапевта и смежных специалистов.

Результаты: заболевания органов желудочно-кишечного тракта составили 81%, из них неалкогольная жировая болезнь печени выявлена у 43%. Эндокринопатии отмечены у 72% пациентов, у 30% обследуемых имелось ожирение различной степени, у 14% – сахарный диабет 2-го типа. Патология органов кровообращения диагностирована у 34% пациентов, из них гипертоническая болезнь – у 29%. Псориатический артрит выявлен в 11% случаев. У пациентов до 40 лет в среднем отмечено 1–2 коморбидных состояния, тогда как к возрасту 60 лет количество сопутствующих патологий увеличивается до 4–5. Только 17% обследуемых не имели сопутствующей патологии.

Заключение: псориаз у большинства пациентов ассоциирован с определенными заболеваниями и является предвестником их развития, что необходимо учитывать при выборе персонифицированной тактики лечения.

Цель: изучить сывороточную концентрацию адипонектина и лептина у пациентов с различной степенью тяжести ХОБЛ.

Материалы и методы: в исследование были включены 116 человек, разделенных на две группы: основную (n = 96), которую составили пациенты с ХОБЛ, стратифицированных на 4 подгруппы, и контрольную (n = 20). Концентрацию адипонектина и лептина определяли методом твердофазного иммуноферментного анализа (ИФА).

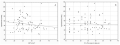

Результаты: выявлены статистически значимые различия в содержании сывороточного адипонектина между контрольной группой и больными ХОБЛ в стадии В, С и D (р = 0,0004), но его концентрация не коррелировала с индексом массы тела и содержанием жировой ткани. Различия в концентрация лептина между группами отсутствовали (р = 0,1288), однако его содержание коррелировало с индексом массы тела (R = –0,710871) и содержанием жировой ткани (R = –0,677900). Между сывороточной концентрацией адипонектина и лептина не обнаружено заметной корреляции (R = –0,098481).

Заключение: содержание индивидуальных адипокинов продемонстрировало различную зависимость от антропометрических показателей у пациентов с ХОБЛ.

Цель. Изучить частоту встречаемости аллелей и генотипов полиморфизма рецептора лептина (Arg223Gln) у пациентов с сочетанием бронхиальной астмы и сахарным диабетом 2-го типа и определить его ассоциацию с клинико-лабораторными и инструментальными данными.

Материалы и методы. В исследование включались пациенты с бронхиальной астмой и сахарным диабетом 2-го типа, разделенные на 3 группы для проведения сравнительного анализа, в каждой группе по 80 человек. Во всех группах проведены клиническое обследование, тест по контролю над астмой (Asthma Control Test) у пациентов с бронхиальной астмой, лабораторное исследование глюкозы в крови натощак и гликированного гемоглобина, спирометрия, молекулярно-генетический анализ полиморфизма рецептора лептина (Arg223Gln) методом полимеразной цепной реакции. Для анализа данных использовались непараметрические методы статистики.

Результаты. Пациенты с сочетанием сахарного диабета 2-го типа и бронхиальной астмы имеют более высокую частоту встречаемости G-аллели полиморфизма гена рецептора лептина (Arg223Gln) по сравнению с пациентами с изолированными данными заболеваниями. G-аллель полиморфизма LEPR (Arg223Gln) связан с более высокой частотой развития сахарного диабета 2-го типа у больных бронхиальной астмой. Обнаружена ассоциация G-аллели в гене LEPR у пациентов с сочетанием бронхиальной астмы и сахарного диабета 2-го типа с недостижением целевого значения глюкозы в крови натощак, с более низким параметром функции внешнего дыхания ОФВ1 и плохим контролем бронхиальной астмы.

Заключение. Отмечается влияние полиморфизма рецептора лептина на особенности сочетанного течения бронхиальной астмы и сахарного диабета 2-го типа. Анализ полиморфизма рецептора лептина (Arg223Gln) может помочь выявить пациентов с бронхиальной астмой, у которых повышен риск развития сахарного диабета 2-го типа.

Цель: провести генетический анализ штаммов Pseudomonas aeruginosa для выяснения изменения их антибиотикорезистентности с 2012 по 2023 год.

Материалы и методы. 174 штамма P. aeruginosa, выделенные у пациентов многопрофильного стационара г. Владивостока, разделенные на три группы в зависимости от года выделения: в 2012, 2019 (до пандемии коронавирусной инфекции) и 2023 гг. (после пандемии). Для проведения полимеразной цепной реакции использовали гены антибиотикорезистентности OXA23, ISAbaI, IMP, VIM, TEM, NDM.

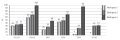

Результаты. Частота выявления всех изучаемых генетических детерминант антибиотикорезистентности возрастала с течением времени. Наиболее высокий рост выявлен за период пандемии (с 2019 по 2023 г.) для ISAbaI (с 69 до 100%), VIM (с 50 до 70%), IMP (с 28 до 48%) и TEM (с 24 до 96%).

Заключение. Выявлено появление и распространение среди P. aeruginosa важных генетических детерминант антибиотикорезистентности, в том числе NDM-1. Это отражает общие тенденции в популяции и говорит о все более широком распространении детерминант антибиотикорезистентности, и соответственно, о повышении общего уровня устойчивости к антимикробным препаратам у возбудителей ИСМП.

По данным прижизненной ангиографии дана оценка качества визуализации надпочечниковых артерий у экспериментальных животных для дальнейшего изучения различных технологий эмболизации. Исследование выполнено на материале половозрелых кроликов (n = 5) и свиней (n = 5). Всем животным проводилась мультиспиральная компьютерная томография (МСКТ) в режиме ангиографии на аппарате Briliance 64 (Phillips), а затем инвазивная ангиография аорты и висцеральных артерий с использованием передвижного рентген-аппарата типа C-дуга (Siemens). Межгрупповой анализ результатов МСКТ-ангиографии и инвазивной ангиографии аорты и висцеральных артерий демонстрирует непригодность кроликов для проведения селективной катетеризации надпочечниковых артерий из-за их малого диаметра. При этом выполнение инвазивной артериографии у свиней позволяет визуализировать с обеих сторон основные ветви артерий, питающие надпочечники и подходящие для изучения методики эмболизации.

Цель. Изучить влияние антибактериальных веществ на бактерии рода Enterococcus, выделенных из водной среды с антропогенной нагрузкой.

Материалы и методы. Исследование 61 штамма рода Enterococcus, выделенных в водных пробах реки Вторая речка, полученных на территории г. Владивостока, производилось в период с 17 января 2018 г. по 27 сентября 2020 г. Устойчивость к антибиотикам изучалась при помощи диско-диффузионного метода. Статистическая обработка данных производилась в программе Statistica 10. Графики формировались в программе Excel 10.

Результаты. Исследование чувствительности 61 штамма рода Enterococcus к антибиотикам показало, что большинство штаммов были резистентными к стрептомицину 66% (n = 40), к эритромицину 56% (n = 33) промежуточно устойчивых штаммов, к рифампицину было обнаружено 72% (n = 44) резистентных штаммов, к гентамицину – 87% (n = 52) чувствительных штаммов, а к ванкомицину – 25% (n = 15) промежуточно устойчивых и 3% (n = 2) резистентных изолятов.

Заключение. Изучение антибиотикорезистентности у штаммов рода Еnterococcus выделенных из р. Вторая Речка, показало повышенный уровень устойчивых к рифампицину и стрептомицину штаммов. Выделенная в р. Вторая Речка популяция штаммов энтерококков характеризовалась резистентностью к двум антибиотикам 41% (n = 25), однако один штамм обладает полирезистентностью к шести антибиотикам. Чаще всего встречалась резистентность к сочетанию таких антибиотиков, как стрептомицин, рифампицин и эритромицин.

Цель: характеристика патогенных фено- и генопрофилей, а также антибиотикорезистентности штаммов Enterococcus faecalis, выделенных из секрета предстательной железы у мужчин с хроническим бактериальным простатитом (ХБП).

Материалы и методы. Энтерококки выделены стандартным бактериологическим методом и идентифицированы методом масс-спектрометрии. Генетические детерминанты, кодирующие факторы патогенности и антибиотикорезистентности, определены методом полимеразной цепной реакции. Фотометрическим методом выявлена способность энтерококков инактивировать лизоцим, образовывать биопленки, проявлять гемолиз и адгезию, методом иммуноферментного анализа оценена sIgA-протеазная и антицитокиновая активности.

Результаты. Выделенные штаммы E. faecalis обладали выраженным патогенным потенциалом: характеризовались наличием факторов вирулентности (гемолитическая активность, адгезивная способность) и персистенции, способностью к инактивации провоспалительных цитокинов и sIgA, вариабельной антибиотикорезистентностью с устойчивостью к амикацину и канамицину. В генотипе культур E. faecalis определены детерминанты, ответственные за синтез протеолитических ферментов (gelE, sprE) и цитолизина (комплекс генов cyl-оперона), а также отвечающие за уклонение от эффекторов иммунитета макроорганизма (esp) и синтез белков-адгезинов (asa). У всех изолятов установлено наличие генетических детерминант антибиотикорезистентности aph(3')-IIIa, tetM, vanA.

Заключение. Полученные результаты о патогенных биопрофилях клинических штаммов энтерококков могут быть использованы для усовершенствования подходов к диагностике ХБП. Данные об антибиотикорезистентности (на уровне фено- и генотипа) необходимо учитывать при эмпирическом и персонифицированном выборе препаратов для комплексной терапии пациентов с ХБП.

НАБЛЮДЕНИЯ ИЗ ПРАКТИКИ

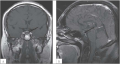

Представлено описание пациента с гормонально-неактивной опухолью задней доли гипофиза. Клиническая симптоматика вызвана масс-эффектом (компрессия хиазмы и гипопитуитаризм), проведена трансназальная транссфеноидальная аденомэктомия. Морфологическое исследование выявило солидное новообразование из крупных клеток с широкой оксифильной зернистой цитоплазмой, вероятно, происходящее из клеток аденогипофиза. При иммуногистохимическом исследовании установлена питуицитома – зернистоклеточная опухоль задней доли гипофиза. Указывается значимость дифференциальной диагностики питуицитомы с учетом клинико-гормональных проявлений и данных патоморфологического анализа.

Несмотря на то что в настоящее время не отмечается высокого уровня заболеваемости инфекцией COVID-19, клинический опыт, приобретенный в период пандемии, остается актуальным. В статье представлены клинические случаи из собственной практики авторов, описывающие нестандартные варианты развития патологии кожи, ассоциированной с инфекцией COVID-19, у пациентов разных возрастных групп и в различные периоды инфекционного процесса. Анализ представленных клинических ситуаций позволяет сделать несколько выводов: к развитию дерматологической симптоматики приводят системные патологические процессы, вызванные COVID-19; разные штаммы SARS-CoV-2 способны вызывать различную дерматологическую симптоматику у одного и того же пациента; высыпания на коже, манифестировавшие как проявление постковидного синдрома, при повторном инфицировании COVID-19 могут рецидивировать; иммунные девиации, развившиеся после перенесенной инфекции COVID-19, в дальнейшем приводят к клиническому патоморфозу заболеваний кожи; вакцинация от COVID-19 может служить триггером развития рецидивов хронических дерматозов.

Представлены редкие случаи пациентов с саркоидозом кожи при отсутствии внекожных прояв лений. Саркоидоз – хроническое системное воспалительное заболевание неизвестной этиологии, характеризуется образованием гранулем без казеозного некроза и мультисистемным поражением различных органов. Клиническая картина чаще всего представлена бляшками, узлами, пятнисто-папулезными изменениями, рубцами или в виде так называемой «ознобленной волчанки». «Золотым стандартом» диагностики саркоидоза является биопсия пораженных участков кожи. Сходство клинических проявлений с другими дерматозами, редкая встречаемость заболевания и отсутствие в анамнезе сведений, указывающих на данную патологию, затрудняет процесс постановки диагноза саркоидоз кожи.

Нодальные периферические Т-клеточные лимфомы (ПТКЛ) представляют редкую группу лимфопрол иферативных заболеваний, субстратом которых является зрелый (посттимический) активированный Т-лимфоцит. В этой группе лимфом наиболее распространенным подтипом является периферическая Т-клеточная лимфома, неспецифицированная. В статье описан клинический случай эритродермии при Т-клеточной лимфоме кожи. В результате анамнестических данных, клинической картины и результатов лабораторного обследования у больного установлен диагноз Т-клеточная лимфома, неспецифицированная с кожными проявлениями эритродермии. Также представлен анализ двух линий проводимой терапии. Проведен анализ таргетной терапии.

Представлен клинический случай осложнения противотуберкулезной иммунизации вакциной БЦЖ (BCG – Бацилла Кальметта – Герена, или Bacillus Calmette – Guérin) с поражением костно-суставной системы (остит) у ребенка раннего возраста. Для дифференциальной диагностики заболевания применен иммунологический анализ крови с помощью T-SPOT.TB тест. Комбинированная противотуберкулезная химиотерапия в комплексе с хирургическими методами лечения привела к положительной клинико-рентгенологической динамике восстановления и заполнения дефектов костной ткани. Ребенок продолжает состоять на учете у детского фтизиатра по VA группе диспансерного наблюдения. Рекомендуемый срок наблюдения – до 18 лет. Своевременное выявление признаков осложненного течения поствакцинального периода с поражением костно-суставной системы вакцинным штаммом БЦЖ позволяет установить точный диагноз и назначить адекватные лечебные и реабилитационные мероприятия.

Тромботическая тромбоцитопеническая пурпура (ТТП), или болезнь Мошковица – орфанное, жизнеугрожающее, остро возникающее заболевание, которое развивается вследствие дефицита металлопротеазы, расщепляющей сверхкрупные мультимеры фактора фон Виллебранда (ADAMTS13). ТТП является трудно диагностируемой патологией вследствие выраженного полиморфизма симптомов. Представлен клинический случай успешной диагностики и первого этапа терапии пациентки с лабораторно подтвержденной ТТП и эффективно организованной транспортировкой в Национальный медицинский исследовательский центр гематологии (г. Москва).

Цель: анализ успешного лечения парапротезной инфекции синтетического шунта в бедренно-подколенной позиции. Развитие инфекции аллографтов в инфраингвинальной позиции является редким, но одним из наиболее грозных осложнений при операциях на периферических артериях. Данный вид осложнений является довольно редкой и до конца не решенной проблемой. Операцией выбора является снятие инфицированного протеза. Способ и сроки восстановления магистрального кровотока зависят от распространенности инфекции по протезу, вовлечению в процесс линии анастомозов, сохранение или отсутствие кровотока по инфицированному протезу и наличие бактериорезистентного протеза. В статье представлена история болезни пациента, у которого через 3 недели после аллопротезирования бедренно-подколенного сегмета развилась парапротезная инфекция с формированием флегмоны бедра в области проксимального анастомоза. Больному было выполнено бедренно-подколенное шунтирование реверсированной аутовеной контралатеральной конечности, дренирование флегмоны бедра, некрэктомия инфицированных тканей. В послеоперационном периоде заживление ран первичным натяжением. Период наблюдения составил 3 года. При осмотре: кожные покровы бедра без признаков воспаления. Дистанция без болевой ходьбы составляет до 100 метров, определяется пульсация шунта и артерии дистальнее наложенного анастомоза.

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗРАВООХРАНЕНИЯ

Цель: ретроспективный анализ точности и надежности гигиенической диагностики при сейсмических катастрофах.

Материал и методы: проанализированы материалы, посвященные изучению Спитакского землетрясения в период катастрофы, в ближайший и отдаленный периоды. Использовались первичные методы статистической обработки данных, научного анализа и сравнения.

Результаты: используя материалы современных исследований, посвященных рассматриваемой проблеме, авторы статьи предоставляют свидетельства правильности ранее сделанного вывода: в зоне спитакского бедствия именно водный фактор представлял собой главную опасность и обусловил соответствующие риски повреждения здоровья как у спасателей, так и у населения.

Заключение: гигиеническая диагностика до сих пор является актуальным методом научного познания, позволяющим делать точные и надежные выводы, в том числе и в зонах сейсмических катастроф.